En Argentina se cuenta que el mejor negocio del mundo es comprar a un argentino por lo que vale y venderlo por lo que dice que vale. Su elocuencia tiene un poder de persuasión tal que ellos mismos bromean sobre este cliché. El peor de los partidos de fútbol puede convertirse en una poética batalla en un comentario de Jorge Valdano o en un párrafo de Roberto El Negro Fontanarrosa.

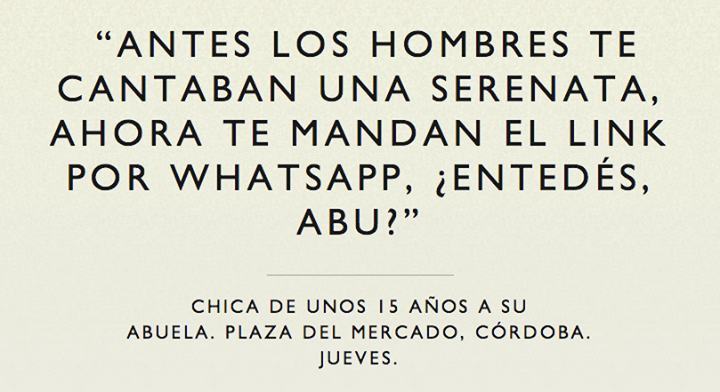

Buenos Aires está repleto de extranjeros que intentan bailar tango convencidos de que emanan sensualidad, aunque dominar el paso básico es como aprender chino, hay que invertir mucho tiempo y esfuerzo solo para no hacer el ridículo. En el último taxi porteño en el que me monté casi le prometo al taxista que ayudaría a su hija a ser una fenomenal periodista. Los argentinos son tan buenos con las palabras que hablan cuando el resto del mundo calla.

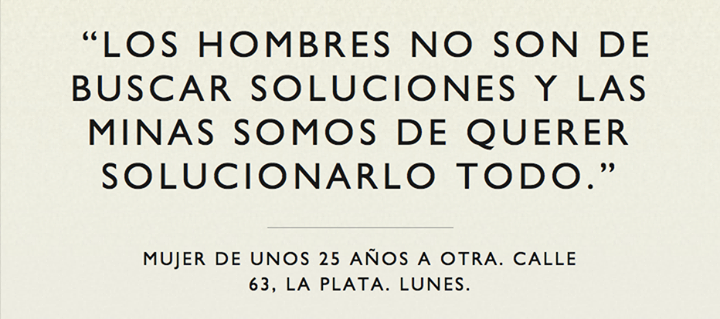

Un señor de unos 50 años camina por el centro de Buenos Aires y le dice a una mujer, seguramente su esposa: «Pagaría un fango de dinero por meterme en tu cabeza dos segundos»*. Si se cumpliera el deseo de este cincuentón quizás se solucionarían sus problemas de pareja o quizás, si supiera lo que piensa su esposa, acabaría con la relación. Lo que es seguro es que entrar en la mente de las personas es un poco menos necesario en Argentina. Aquí apenas existen los silencios incómodos. Todo se arregla con palabras. «El otro día mi gato me habló», le comentaba a sus amigas una mujer de 60 años en una cafetería.

Como a los argentinos les encanta hablar pasan muchas horas en las cafeterías, tantas que tienen algo que decir hasta en los momentos más delicados. En los últimos años se ha reproducido una nueva extirpe de cliente que toma un agua sin gas y se pasa horas en la misma mesa con el ordenador (esto pasa en todos lados).

Lo normal es que reciba miradas reprobatorias de los camareros, que piensan que como todas los clientes sean así pronto se quedarán sin trabajo. Pero eso no es lo que pensó una camarera cuando le dijo a un chaval: «Quiere algo con su café o solamente viene a usar el wi-fi». También en las encrucijadas clásicas se manejan como maestros. «¿Te acordás cuando éramos jóvenes y pagábamos mitad y mitad? Bueno, yo me siento joven», le dice un hombre de 60 años a una mujer de su quinta cuando llega la cuenta.

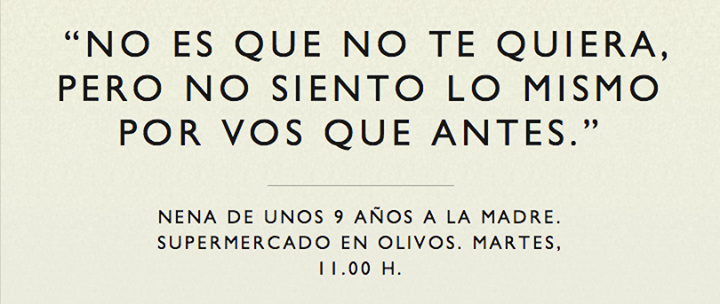

En general, romper las convenciones sociales solo les está permitido a los niños, pero en Argentina los niños son víctimas de la lengua de los adultos. Si unas hijas se quejan durante el desfile del rally Dakar, el padre no pone buena cara: «Cállense, que no nos vamos. Yo voy a ver las películas de princesas y jamás me quejo». Hasta los profesionales pierden con facilidad las formas. «Chicos, yo no soy arquitecto, soy payaso no más», les responde un payaso a unos críos que le piden globos con formas difíciles.

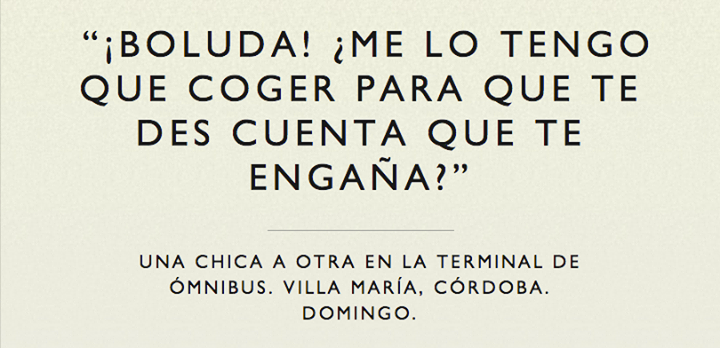

La elocuencia argentina rompe todos los silencios en todos los ámbitos, pero donde más destaca es en las relaciones sentimentales. Siempre hay una amiga dispuesta a decir verdades, como esa que mientras espera el bus suelta: «¡Boluda! ¿Me lo tengo que coger para que te des cuenta de que te engaña?». También se encuentran oídos comprensivos para esos resbalones bienintencionados. «Él no me avisó que éramos novios, así que lo cagué sin querer», dice con total inocencia una chica de 20 años.

Y por su puesto las parejas se dicen verdades a quemarropa. «Gordo, si vas a mirar otra mina, lo único que te pido es que seas disimulado». Aun así, a pesar de todo este torrente de palabras, todavía queda misterio. Otro cincuentón grita por el móvil en un tren de vuelta a casa. «Yo no soy Harry Potter, que adivino las cosas, ¿vos sos Harry Potter?, ¿vos sos Harry Potter?».

—

*Todas las situaciones son reales. Están recogidas en la página de Facebook ‘La gente anda diciendo’