Está pasando (y no es Twitter). Al trote, mientras llevo de la mano a mi hijo de vuelta al cole (¿habrá arquitectura en Primaria, papá?), recibo una llamada de radioterapia: «Su padre está en lista de espera; su cáncer no es prioritario y le citaremos en tres semanas», me dicen desde el hospital.

Comienzo así, desde el final, para contar el principio, porque estos días todo se arrebuja. Soy un padreabuelo o padre tardío que cuida de su hijo y de su abuelo dependiente al mismo tiempo. No estoy solo. Somos muchos. Y el principio es este:

Hace seis años dejé de fumar. Fue el día que nació mi hijo. Salí al balcón, di la última calada al cigarrillo y tiré a la basura el resto de la cajetilla entera.

No dejé de fumar solo pensando que mi hijo necesitaría un padreabuelo, como lo soy yo, sano y fuerte, para poder cuidarlo; no fue únicamente por eso.

Atisbé, así a lo lejos, casi como una premonición, un futuro que no quería para él –mi hijo–.

Dejé de fumar para que nunca, nunca jamás, tuviera que cuidarme él a mí por haber sido yo fumador. Por eso, porque sí, dejé el tabaco el 25 de aquel octubre feliz.

Ahora, me vienen arcadas nada más oler el humo de lejos, como vino aquella premonición.

Mi padre, como yo, no dejó de fumar. Fuma desde los 12 años.

Mi padre. Tiene cáncer. Cáncer de pulmón.

—¿Eso ya lo contaste en Twitter, no? ¿Por qué lo repites aquí?

—Porque quiero —le digo—. Porque Twitter no es la vida. La vida es otra cosa. En Twitter lo conté desde la rabia; aquí lo cuento desde la resignación.

La mujer que duerme a mi lado desde hace veinte años –mi vida–, también pasó por lo mismo. Ella es quien me hace la pregunta. Ella también fue una madreabuela.

Ella estaba embarazada de nuestro bebé mientras peleaba por una residencia pública para su madre con alzhéimer. Ella tenía tres trabajos para pagar el geriátrico privado. Ella, un día, recibió una llamada. Recuerdo con inconsolable tristeza la escena.

En la habitación de la residencia, yo distraía a mi suegra; mi suegra se reía a carcajadas si le decía palabrotas. Cojones era un hit. Mientras tanto, la trabajadora social completaba el informe para Dependencia, pregunta a pregunta.

Al otro lado de la mesa camilla, ella, –mi vida–, madreabuela, lloraba con las dos manos abrazando la bóveda que luego alumbraría a nuestro hijo. Posó sus manos de futura madre, ahí, para evitar que el bebé sintiera los temblores de su llanto.

No sabes lo que es sufrir hasta que ves a la persona que más quieres anegada en lágrimas.

«Pues lo tenías que haber titulado así: Cuando le cambias el pañal a tu bebé después de cambiárselo a su abuela. Mientras mi madre aún estaba viva, yo lo hice, ¡y muchas veces!», me dice ella, perdiendo la calma y la mirada.

Después del alzhéimer, que le borró pasado y presente, el futuro de mi suegra fue cáncer de mama. Fin.

Entonces, le hago caso. Tacho el titular. Padreabuelo, o cuando educas a tus hijos mientras cuidas a sus abuelos.

Soy periodista y me gusta el periodismo desnudo. Contar sin trucos nuestro oficio. Porque la vida no es Twitter; la vida, a veces, es una mierda; y esta historia necesita oler a mierda.

Mi hijo aprendió a leer a los cuatro años haciendo caca. Lo sigue haciendo. La caca, digo. Se baja los pantalones cortos de gimnasia, coge su Mortadelo, se sienta en el váter y hace caca.

Con casi seis años, mi hijo lee de corrido desde hace más de dos; pero aún no sabe limpiarse el culete. Sí sabe relajarse leyendo. Plof.

«Ya he terminado», me grita desde el baño con boquita de dragón. Apoyado en mis rodillas, yo le limpio con toallitas húmedas –y arte de equilibrista– los restos de la caca, mientras él, boca abajo, termina la última viñeta.

El tebeo está en el suelo y él cuelga de mí. Mi hijo siempre ha sido precoz para ciertas cosas. La lectura es una de ellas.

—¿Tú has evolucionado como periodista, papá?

Un día, mientras lo llevaba al cole, con esa pregunta, casi me hizo llorar en mitad de la calle. ¿Llorar?

El señor que está a nuestro lado en urgencias espera en una silla de ruedas. Vino solo. Lleva unas dos horas aquí, respirando con dificultad. Hace un rato, se acaba de dar cuenta de que lleva los zapatos al revés.

Se incorpora, se quita la mascarilla de oxígeno y se descalza. Acaba de ponerse los mocasines en el orden correcto.

Mi padre y yo, al verlo todo, casi nos echamos a reír por lo bajini. Luego, papá se ha puesto a deambular por los pasillos atestados de camillas con pacientes semidesnudos. Apunto estuve de romperme en dos.

A mi padre lo tuve que llevar dos veces a urgencias porque no comía. Tenía una estrechez de esófago que hacía que lo que entraba le saliera por la boca como la lava de un volcán.

Estuvo ingresado en el hospital dos veces en una semana. Diez horas en urgencias agota. Pero si vas dos veces, esperas 20 y te ingresan dos, casi te derrumba.

La segunda doctora que ingresó a mi padre tuvo por precaución una idea. Hacerle un escáner de pecho. Quería saber cómo estaba su esófago.

A mi padre lo cambiaron de planta, de Digestivo a Neumología; de la cinco a la ocho. En los hospitales, cuanto peor estás más arriba te envían.

—Su padre tiene un carcinoma pulmonar. No creemos que deba ya vivir solo, sin compañía. Es muy posible que el tratamiento sea sesiones de quimioterapia. Pero tendríamos que esperar a los resultados de la biopsia. La quimioterapia agravará su pérdida cognitiva.

(Prueba a decir «la quimioterapia agravará su pérdida cognitiva» en los pasillos de un hospital después de salir de cirugía torácica. El eco te perseguirá toda tu vida).

Hace dos años, mi padre sufrió un ictus en un accidente de tráfico. Conducía él. Atropelló a dos niñas. A mi padre, le explotó la cabeza y se quedó en blanco durante ese rato en que pisas el freno, una de las niñas se estampa contra el parabrisas y bajas del coche.

A las nenas no les pasó nada: «algunos rasguños»; «mucho susto»; «menos mal que usted frenó a tiempo»; «¿iba borracho?».

Cuando sufres un ictus te olvidas de pagar el vado del garaje, te olvidas de presentar la Renta, te olvidas de domiciliar los recibos del agua y de la luz o incluso te olvidas las llaves dentro de casa y duermes en la calle esa noche.

Cuando te diagnostican cáncer de pulmón te olvidas de fumar.

Mi padre lleva dos semanas sin fumar.

A papá le tiembla el pulso, también de puro miedo.

Por eso, cuando mi padre sale del cuarto de baño de la sala de espera de radioterapia y veo que se ha meado encima, no le digo nada por dignidad, ya se secará la pernera del pantalón; es verano, pienso.

Poco después, ansío que deje de vagabundear y se siente a mi lado. «Ven a sentarte, papá», le pido. «¿Qué hacemos aquí?», me pregunta. «Esperar», le respondo.

Las frases cortas crean tanto cobijo como un «te quiero». Él, con ellas, se queda un poquito más tranquilo.

¿Llorar? Soy, como dije al principio, un padreabuelo, uno de esos padres muy mayores que educa lo mejor que sabe a su hijo pequeño mientras cuida del bienestar de su abuelo durante sus últimos días de vida.

Y tengo la impresión que estamos en todas partes. Me ocurre lo mismo que le pasaba a mi pareja en las primeras semanas de embarazo: veía a mujeres embarazadas por todas partes. «Hoy he visto seis», me llegó a decir un día.

Yo, cuando veo a tres generaciones paseando de la mano, me pregunto si somos así de pocos o así de muchos. Padreabuelos. Madreabuelas.

—Hola, ¿es el INE?

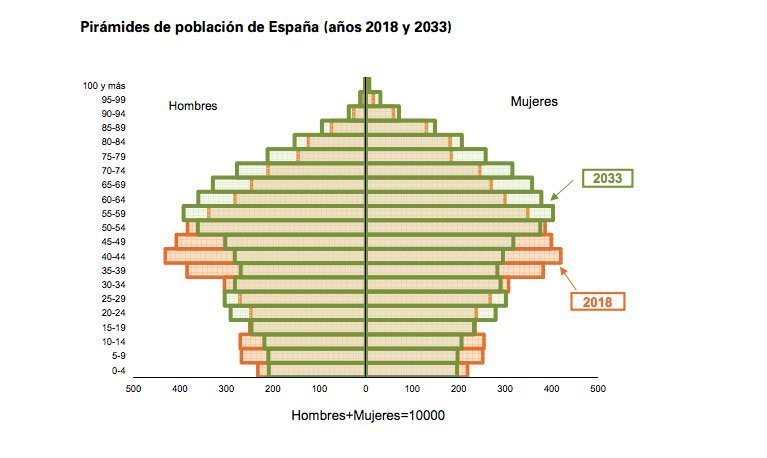

Soy periodista, me gustan los datos. Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), la pirámide poblacional en España es un puto cucurucho de helado derretido por arriba y que se va derramando hacia el vértice del cono.

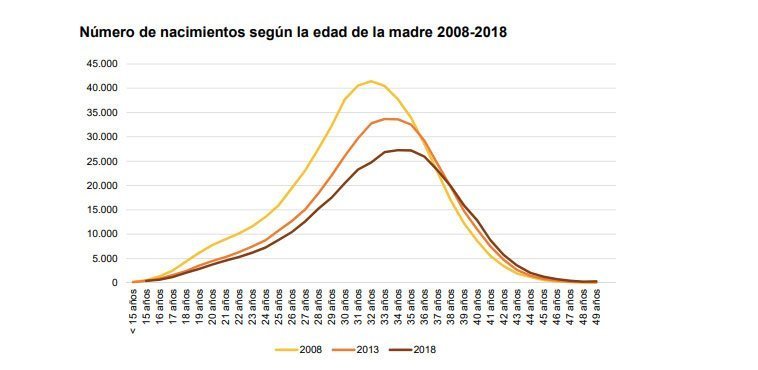

Nos casamos de media a los 38 años (hombres), a los 35 años (mujeres). Tenemos nuestro primer hijo a los 32. Y morimos, tras una esperanza de vida de 83 almanaques.

Esto sucede hoy, pero en 2030 las cosas no serán mucho mejores. El cucurucho se seguirá derritiendo.

Las madres y padres que hoy tengan un bebé, más cerca de los 40 años que de los 20, verán cómo su abuelo vive hasta los 83 y su abuela hasta los 87 años. Esa es la estadística.

Esto quiere decir que cualquier pareja que atraviese junta la crisis de los 40 tiene muchísimas probabilidades de criar a su hijo durante la primera década de su infancia con la vida de sus abuelos pendientes de un hilo.

Mi padre tiene 76 años y me tuvo a mí cuando tenía 27. Yo, en cambio, tengo 49 años y tuve a mi hijo con 43. Llegué a la paternidad casi 20 años más tarde que él.

Hoy, yo, con casi 50, cuido de mi padre con cáncer en un pulmón octogenario, mientras mi hijo aprende ortografía en Primaria a dos meses de su sexto cumpleaños feliz.

Y, en 2033, la gente de más de 50 años será la que más crezca en la pirámide demográfica. Serán más de nueve millones de personas con la misma edad que tengo yo ahora. La estadística no me dice si también con mis mismas circunstancias.

Soy periodista, me gustan los datos; pero también hablar con la gente para hacerles preguntas, aunque, a menudo, solo hace falta un gesto cómplice para lograr las respuestas.

Bajo las escaleras del cole y me topo con Sol (no se llama Sol, pero aquí, por privacidad, la llamo Sol). Sol es la madre de una compañera de la clase de mi hijo. Sol y yo nos cruzamos cada día. Detrás de ella va su madre; tiene demencia senil. Acaban de dejar en el aula a su hija; a su nieta.

Para la niña, es su primer día de Primaria. Para la madre, es otro puto día más. ¿Para la abuela? La abuela se estampa contra un signo de interrogación –cuándo– así de borroso –dónde– con el que se pregunta quién le da los buenos días.

Porque Sol y yo hemos establecido una especie de saludo secreto. Sin saberlo o sabiéndolo. Sol atrasa la mitad del labio en un gesto que parte en dos su sonrisa, de cuajo. Quien la vea nunca sabrá si sonríe o maldice. Quien me vea no sabrá por qué hago lo mismo.

Madreabuela saluda a padreabuelo.

Padreabuelo saluda a madreabuela.

El portón automático del cole se cierra tras de mí. Al trote, cojo mi móvil.

—Estás llamando al buzón de voz de Ángel González. Deja tu mensaje después de la señal. Piiiiiii.

—Hola, papá. Soy David. David, tu hijo, el mayor. Coge el teléfono, anda. Te llamaba para saber qué tal te ha ido el análisis de sangre. ¿Te mareaste, como me pasa a mí siempre, je, je?

En volandas, con una mano he llevado a mi hijo al colegio; con la otra, he llamado preocupado con mi teléfono móvil a mi padre.

Comienza el día.

No tengo tiempo para llorar.

En serio, no tengo tiempo.

Aún no.

Bonita y triste realidad. Esto es lo que se nos avecina a la mayoria de los ciudadanos. Interesante articulo.

Me has hecho spoiler de mi vida dentro de diez años. Joder. Pero gracias por ponerle esas palabras, es increíble tu texto.

Y si además tienes 43 años, tu madre te tuvo con 40 y a tu único hermano con cerca de 44, ya que fue una de la pioneras en esto que se avecinaba como algo habitual. Entre otro montón de cosas decidimos no tener hijos. Ya tenemos suficiente con la responsabilidad de cuidar de los abuelos.

una trauma cruel lo que nos cuentas en tu articulo, vi mi futuro escrito allí y no me dan ganas de ser padre, ahorrare dinero para mi vejez, espero poder sobrevivirla bien o esperar a morir muy rapido en un accidente donde no me de cuenta de nada.