A pesar de que en tiempos pretéritos no existía nada similar a un espacio privado, ahora hay estudios que sugieren que no disponer de él nos puede conducir a la tristeza. Por eso es tan importante calcular el número de metros cuadrados que disponemos para nosotros. Y establecer límites muy definidos entre el espacio íntimo, el espacio personal, el espacio social y el espacio público.

Todos vivimos, a no ser que suframos algún tipo de patología, entre la claustrofobia y la agorafobia. A veces, incluso, de forma basculante. Es mi caso, por ejemplo: en muchas ocasiones, las paredes de mi casa se me antojan tan opresivas como las valvas de una almeja y necesito pasear por grandes espacios libres, como una playa en invierno.

En otras ocasiones, por el contrario, rehúyo el espacio libre, e incluso las hechuras modestas pero considerables de mi vivienda, y me encierro en mi despacho a cal y canto. Incluso fantaseo con la idea de permanecer leyendo o viendo una serie en el reducido espacio de una caja de cartón, como si fuera una versión moderna de un vampiro. Porque allí dentro me sentiría resguardado y seguro, acaso como en el claustro materno.

Este sentimiento incluso se ha convertido, con sus propios ribetes medioambientales, en un movimiento oficial, el Movimiento Pequeñas Casas, cuya impulsora fue Sarah Suzanka, en 1997, tras publicar su libro The Not So Big House (Una casa no tan grande).

Un ejemplo de ello es la Casa Micro Compacta (M-CH), desarrollada por el arquitecto británico Richard Horton, un cubo de 7,1 metros cuadrados enfocado a 1 o 2 personas que cuenta con espacios funcionales destinados a dormir, trabajar, comer, cocinar y practicar la higiene. Con todo, el tamaño tipo de estas viviendas es de unos 46 metros cuadrados, enfatizando el diseño y la optimización del espacio sobre el tamaño.

También hay personas que no necesitan tanto la privacidad. Por ejemplo, quienes optan por vivir en comunidades alternativas, como comunas o sectas. La historia también nos demuestra que el concepto de privacidad siempre ha sido flexible, y que hace apenas uno o dos siglos, disponer de un dormitorio personal era algo inconcebible.

Sin embargo, a pesar de estos extremos y basculaciones más o menos habituales, lo cierto es que parece que todos necesitamos de determinado espacio para vivir y que reducir demasiado ese espacio puede condenarnos a la infelicidad. Nuestros cerebros prefieren, sencillamente, hogares espaciosos.

El lujo del espacio

Las ventajas de un hogar pequeño son evidentes: menor coste de compra o alquiler, menos gastos de comunidad, menos gasto energético porque es más fácil iluminarlo, calentarlo o enfriarlo, etc. Sin embargo, tener una casa o un piso pequeños significa no poder adquirir cosas nuevas, ni traer a nuestras amistades allí, ni ampliar la familia. Sin menospreciar el símbolo de estatus que supone tener una casa grande frente a una pequeña.

A todo ello se suma algo mucho más sutil, pero no menos importante: nuestros cerebros precisan de una cantidad concreta de espacio para no estresarse. De hecho, hay todo un campo de estudio sobre nuestro sentido del espacio: la proxémica.

Esta disciplina puede llegar a centrarse en toda clase de aspectos relacionados con nuestra percepción del espacio, desde nuestra vivienda hasta la proximidad y el alejamiento entre los interlocutores durante la interacción, sus posturas, gestos y la presencia o ausencia del contacto físico.

Nuestra cultura determina hasta cierto punto los detalles de nuestra proxémica. Por ejemplo, las culturas latinas tiende a estar más cómodas cerca de los demás, pero en las culturas nórdicas sucede justo lo contrario. Adicionalmente, las distancias personales también dependen de la situación social, el sexo y la preferencia individual.

El fundador de la disciplina de la proxémica, el antropólogo Edward T. Hall, a través de un libro ya clásico de 1966, sugería que la persona promedio tiene cuatro «zonas» de espacio caracterizadas por unos límites muy bien definidos: el espacio íntimo, el espacio personal, el espacio social y el espacio público, ordenados en función de lo lejos que se van extendiendo sucesivamente desde nuestro cuerpo.

Sean cuales fueren nuestros límites, o tendamos a no a sufrir claustrofobia, nuestro cerebro puede cobrar consciencia del poco espacio vital y requerir urgentemente un poco más. Por esa razón no es extraño que una persona estresada llegue a exigir un poco de espacio, o quedarse a solas, porque la falta de espacio suma estrés a la situación ya estresante. De hecho, cuando estamos estresados o preocupados, nuestros límites personales del espacio se expanden.

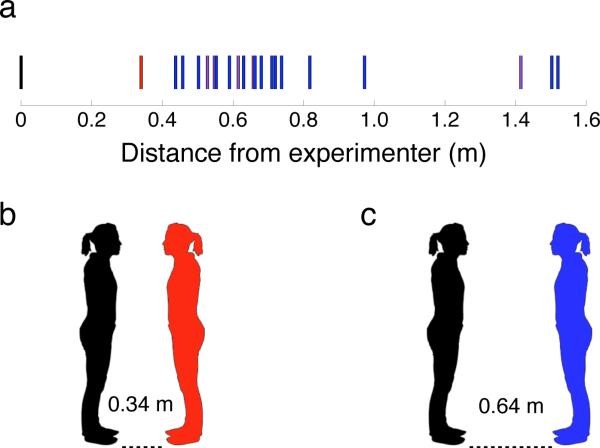

Y como sugiere un estudio reciente, la amígdala, una región de nuestro cerebro vinculada a las emociones, se activa particularmente cuando alguien está muy cerca de nosotros, violando nuestro espacio personal. Así se puede determinar con exactitud cuál es el espacio personal inviolable de una persona simplemente escaneando su cerebro en tiempo real. El siguiente gráfico es la distancia promedio que se obtuvo de todos los sujetos analizados en el mencionado estudio:

De igual modo, si un paciente tiene la amígdala dañada, raramente sentirá incomodidad ante la proximidad de otras personas. Como abunda en ello Dean Burnett en su libro El cerebro feliz:

Nuestro hogar tiene que ser el lugar al que podamos retirarnos cuando nos sintamos estresados o preocupados, pero si es demasiado pequeño, el sistema de detección de amenazas de nuestro cerebro permanece activo, que es justamente lo que el hecho de estar en nuestro hogar debería evitar.

En conclusión, todos tenemos un baremo distinto para determinar cuán reducido es el espacio en el que vivimos. Pero si superamos determinado umbral, y no estamos cómodos, estamos nerviosos o estresados, y nuestro hogar nos oprime en vez de salvarnos del exterior, tal vez sería buena opción sustituir nuestro zulo por algo un poco más espacioso.