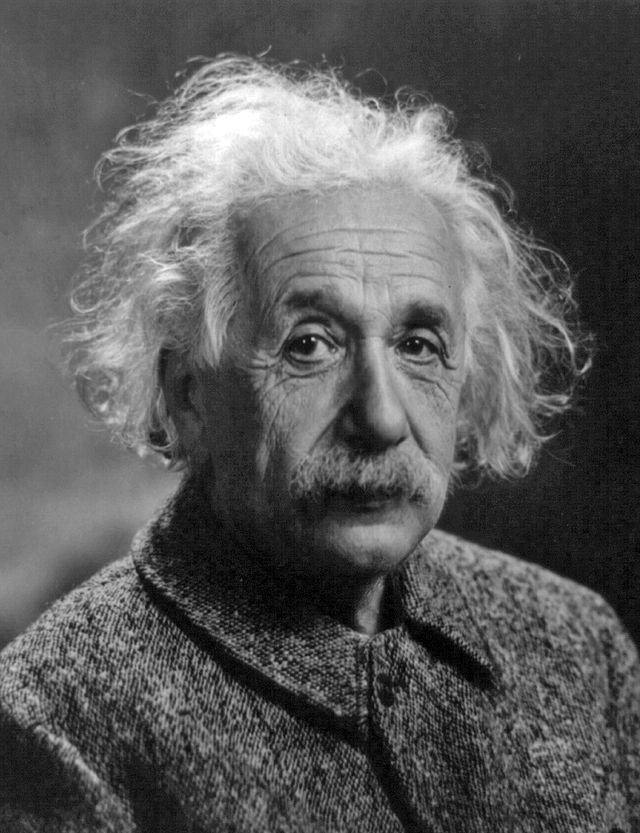

Según Super Scholar, la lista de las cinco personas vivas en 2013 con el mayor Cociente Intelectual (CI) es la siguiente (tened en cuenta que el CI promedio de la población está entre 90 y 110):

5. Gary Kasparov: campeón de ajedrez, 190.

4. Rick Rosner: guionista de televisión y cine, 192.

3. Kim Ung-Yong: físico, 210.

2. Christopher Hirata: doctor en Astrofísica por la Universidad de Princeton, 225.

1. Terence Tao: doctor en Física por Princeton, con un CI de 230.

A la gente le gusta esta clase de listas, al igual que el Top 10 de los libros más vendidos o las películas con mayor recaudación en taquilla. Además, la gente suele adjudicarle demasiada importancia a las virtudes o defectos innatos, difícilmente maleables, como, por ejemplo, la altura, la ‘guapura’, el color de la dermis o de la sangre, la bondad, el altruismo, la sensibilidad y, naturalmente, el CI. No advierten que dichas virtudes (aunque pequen de tautológicos al definir como virtud algo en lo que su poseedor apenas ha participado) surgen de una arcana y rocambolesca combinación entre genética, biología, cultura y religión.

En contrapartida, la virtud nacida del empeño y la transpiración no posee ninguna consideración de envergadura. Resulta más llamativo que alguien posea un Cociente de Inteligencia de 190 o unos ojos cautivadores que el mismo sujeto haya realizado algún descubrimiento trascendental a pesar de que arrastra una rémora intelectiva. «Qué listo es mi niño» se suele oír por ahí. Pero nadie dice: «Con lo cazurro que es mi niño y con la escasa memoria que tiene, se ha licenciado en Medicina con matrícula de honor».

Pero nos equivocamos. Tal y como sugiere un estudio de Carol S. Dweck publicado en Scientific American Mind (The Secret to Raising Smart Kids), si elogiamos la inteligencia de un alumno, entonces le transmitimos la sensación de que su logro es innato. En tal caso, el alumno aspira a continuar dando la impresión de que es inteligente, lo que le evita asumir riesgos, cometer errores y parecer tonto. La cuestión es que la única manera de progresar es empujado por ese triunvirato. Al elogiar a un alumno por su trabajo y su esfuerzo, y no por su inteligencia, entonces el alumno refuerza su percepción de él mismo y le predispone a asumir tareas arduas y a considerar los errores como parte del proceso. También puede valorar la posibilidad de quizá debería esforzarse aún más.

Os contaré un pequeño cotilleo personal al respecto que ilustra estas dos posturas. Cuando yo estudiaba en el colegio, debido a problemas de salud, apenas podía asistir a clase. Al restablecerse mi salud, mi nivel académico estaba unos pasos por detrás de mis compañeros, lo que me producía tal grado de pudor que empecé a fingir que seguía enfermo para no someterme a ningún agravio comparativo. Ello, a su vez, agudizó el problema. Mi tutora, delante de toda la clase, llegó a alabar mi inteligencia, aduciendo que sería capaz de ponerme al nivel de todos enseguida. Cuando ello no ocurrió, y yo continué ausentándome en clase de manera regular y en muchas ocasiones sin justificación médica al respecto, mi tutora volvió a dirigirse a mí frente a toda la clase en estos términos: «Hombre, Parra, si has venido a clase. Aunque sinceramente no sé para qué, si de mayor vas a ser basurero». La anécdota es completamente cierta, aunque suene delirante. Pero lo importante fue que mi tutora solo tuvo en cuenta mi inteligencia por encima de todas las cosas: podía tener suficiente como para equipararme a mis compañeros de clase a pesar de no asistir casi nunca a clase, o podía no alcanzarles. De mi CI dependía. Y por mi CI, habida cuenta de que aquel año suspendí casi todas las asignaturas, debía ser de imbécil.

Afortunadamente, al llegar al instituto me encontré con otro profesor que alabó mi manera de redactar. Me propuso un trato: por cada cuento de dos páginas que le presentara, me subiría la nota final 0,1 puntos. Podría presentar un máximo de diez cuentos. Ese profesor confiaba en mi talento, pero solo iba a recompensar mi esfuerzo. Y funcionó, supongo, y por eso estoy ahora mismo escribiendo estas líneas y no recogiendo la basura; aunque reconozco que el miedo de que la profecía de mi tutora se cumpla continúa ahí agazapado (precisamente por eso, también, sospecho que escribo: para demostrarme que se equivocaba. Quién sabe).

Exceso de CI

Si nuestro CI figurara en una pequeña pantalla situada en nuestra frente, a la vista de todos, el mundo sería un lugar profundamente injusto. Porque una cifra no es capaz de evaluar todas las dimensiones de la inteligencia, ni de los rasgos asociados que nos empujan a ser competentes en las diferentes áreas de nuestra vida.

Eso no significa que el CI sea una medida completamente arbitraria. Tal y como han analizado cientos de investigadores, como Arthur Robert Jensen (The G Factor), Robin Karr-Morse (Ghosts from the Nursery) o Dean H. Hamer (Living with Our Genes), las puntuaciones CI obtenidas en la infancia predicen bastante bien el CI adulto, y mostrar habilidad en resolver un tipo de destreza intelectual también significa por lo general que se mostrará destreza intelectual en otros campos. Por si fuera poco, el CI es heredable en gran parte, sobre todo del CI de la madre. El CI suele indicar, también, buen desarrollo en la escuela y ámbitos afines, pero no necesariamente fuera de ellos.

Con todo, el CI, además de ser una cifra incompleta y no siempre exacta, puede ser parcialmente adulterada por toda clase de sesgos. Por ejemplo, los afroamericanos obtienen puntuaciones inferiores porque se consideran menos competentes intelectualmente que el resto; pero si las pruebas de CI se realizan sin sesgo racial, entonces la puntuación obtenida no presenta esta diferencia. Lo mismo ocurre, por ejemplo, con las competencias matemáticas de las mujeres, tal y como ha analizado Cordelia Fine en su libro Cuestión de sexos. Si las preguntas realizadas no presentan sesgo sexual (por ejemplo, en vez de presentarse una cuestión matemática pura, asociada más al mundo masculino, se establece una cuestión relativa a las cuentas de la compra en el supermercado, que es una cuestión más asociada al mundo femenino), entonces las puntuaciones son equiparables a la de los hombres.

El ambiente también influye en las fluctuaciones del CI. En un estudio con niños afroamericanos de Prince Edward County, Virginia, el CI descendía un promedio de seis puntos por cada año escolar perdido, tal y como explica Richard W. Nisbett en Intelligence and How to Get It: Why Schools and Cultures Count. Incluso la atención parental parece influir en el CI: los primogénitos suelen tener un CI mayor que los segundogénitos, que a su vez presentan un CI mayor que los terciogénitos. Sin embargo, este efecto desaparece si hay un lapso de más de tres años entre los niños: la madre habla más con el primero, usa frases más complejas con él, y cuando se tienen hijos que se llevan poco tiempo, entonces hay que repartir la atención. El debate sobre el mayor CI de los primogénitos ha sido motivo de debate entre los expertos desde que en 1874 sir Francis Galton asegurara que los hombres que gozaban de posiciones importantes solían ser los hermanos mayores de sus familias.

Por otro lado, los niños que siendo bebés recibieron sus comidas siguiendo un horario fijo tienen menor cociente intelectual que aquellos que fueron alimentados cuando tenían hambre, según su apetito. Esta correlación, publicada en The European Journal of Public Health, se estableció cuando investigadores del Instituto de Investigación Social y Económica de la Universidad de Essex y de la Universidad de Oxford analizaron los resultados de pruebas de coeficiente intelectual y de otros test de rendimiento escolar realizadas a más de diez mil niños de entre 5 y 14 años.

El ambiente es tan poderoso que incluso está produciendo el llamado efecto Flynn: se aduce que la actual dieta mediática (televisión, internet, videojuegos) está incrementando el CI de los niños desde 1947 a razón de tres puntos porcentuales por década, tal y como explica Steven Johnson en Cultura basura, cerebros privilegiados. Precisamente debido a la clase de dieta mediática que recibimos, este incremento se produce más en razonamiento abstracto, y menos en vocabulario y comprensión lectora. Tal y como escribe el propio James R. Flynn en What Is Intelligence: Beyond the Flynn Effect, «los niños de hoy solucionan mucho mejor los problemas en el acto sin un método previamente aprendido».

CI y éxito

Confieso que tengo un CI bastante bajo, o más bien tenía (porque aún no me he vuelto a someter a una prueba). No recuerdo la cifra exacta, pero sí recuerdo que a los dieciséis años tenía un CI inferior a la media de mi clase. Si bien las pruebas eran confidenciales, en cuanto salieron los resultados no pudimos evitar compararnos entre nosotros, como si esa cifra indicara el grado de éxito que el destino nos tenía reservado. Como si multiplicando el CI por alguna otra cifra apareciera mágicamente el sueldo que percibiríamos. Según mi CI, pues, mi futuro no parecía nada halagüeño.

Afortunadamente, el CI es un deficiente predictor del éxito laboral, no ya digamos del social y emocional. David G. Myers, en Intuition: Its Powers and Perils, señala que las personas con CI elevado no tienen mejores relaciones ni mejores matrimonios, y ni siquiera educan mejor a sus hijos. En lo tocante al rendimiento laboral, Richard W. Wagner, de la Universidad Estatal de Florida, llega a la conclusión en Handbook of Intelligence que el CI solo predice aproximadamente el 4% de la varianza en el rendimiento laboral. Y para el éxito general de la vida, el CI predice aproximadamente un 20%, según un estudio de John D. Mayer, Peter Salovey y David Caruso (Models of Emotional Intelligence).

Lewis Terman, psicólogo de la Universidad de Stanford, fue el primero en realizar seguimiento sistemático y completo a estudiantes con CI de 135 o más. Terman no se encontró entre ellos más triunfadores ni más ganadores del premio Pulitzer o del MacArthur. Tampoco un CI elevado te hace rico, según otro estudio con 7.403 americanos que participaron en la Encuesta Longitudinal Nacional de la Juventud, realizado por el profesor de Economía de la Universidad de Boston Jay Zagorsky. Conservar el trabajo y ser bien remunerado por ello tampoco tiene correlación con el CI, tal y como ha examinado el Premio Nobel de Economía James J. Heckman: los que tienen CI elevado detentan menos rasgos de los denominados no cognitivos, como la autodisciplina y la motivación.

El CI sí que resulta crucial si es un poco más alto de lo habitual, pero no si es muy alto. A partir de 120, hay escasa relación entre inteligencia y rendimiento.

Interés emocional

Las emociones se imbrican con la razón, y para asimilar nuevos conocimientos, tal y como ha analizado el psicólogo Daniel Goleman en su célebre libro Inteligencia emocional, es preciso que sintamos interés por ello. Que nos motive, que nos conmueva, que alcance rincones de nuestra alma. Ésa es la razón de que, a la hora de memorizar una lista de personajes de dibujos animados, los alumnos de tercer curso sean más competentes que los universitarios.

Incluso niños entre ocho y doce años con problemas de aprendizaje obtienen mejores resultados al memorizar estrellas del pop frente a adultos de inteligencia normal, tal y como sugiere John D. Bransford en How People Learn: Brain, Mind, Experience, and School. Porque el conocimiento esencial mejora el rendimiento, así como la implicación emocional con el mismo.

Idiota, pero temperador

Se puede tener un CI extraordinario y, entonces, tal y como dice el mitólogo Joseph Campbell: “(…) alcanzar el último peldaño de la escalera y descubrir que está apoyada contra la pared equivocada”. Así que ya puestos, prefiero que me llamen idiota. Idiota en el sentido ateniense de la palabra, por supuesto: prestar escasa atención a los asuntos públicos y/o políticos. El psicólogo de Harvard Howard Gardner ha defendido que existe una inteligencia múltiple que reconoce cada talento como una habilidad aparte. El psicólogo de Yale Robert Sternberg cree que existen tres inteligencias fundamentales: la analítica, la creativa y la práctica.

Además, si he de escoger entre inteligencia y temperación, me quedo con la temperación. Si no es suena la palabra “temperación” es natural, porque es una palabra comodín que uso para describir el carácter mental, más que la fuerza mental. La manera de abordar los problemas más que la competencia al resolverlos. Cuando juzgo a una persona por su inteligencia, pues, en realidad lo hago por su temperación. Y empleo esa palabra inventada por mí mismo porque no sé qué otra palabra usar: ni siquiera en el diccionario existe un término que aluda a los que, con independencia de su CI, resultan inteligentes. Una palabra que pudiera incluir la acepción que el psicólogo de la Universidad de Toronto Keith E. Stanovich escribe en su libro What Intelligence Tests Miss: The Psychology of Rational Thought:

La tendencia a reunir información antes de tomar decisiones, la tendencia a buscar varios puntos de vista antes de llegar a una conclusión, la actitud de pensar a fondo en un problema antes de responder, la propensión a calibrar la fuerza de las opiniones propias respecto a las pruebas disponibles, la tendencia a pensar en las consecuencias futuras antes de actuar, la inclinación a sopesar de manera explícita los pros y contras de una situación antes de tomar decisiones, y la tendencia a buscar los matices y evitar el absolutismo.

En resumidas cuentas, la sabiduría no consiste en entender hechos específicos o acumular quintales de conocimientos sobre una materia, sino en saber gestionar dicho conocimiento, esclarecer las jerarquías, avanzar con tiento a través de la jungla epistemológica, escamotear los sesgos. Es la disposición a ver el bosque sin que el árbol te lo impida, y la de afrontar las pruebas en contra, empatizar con los enemigos y explorar los inmensos espacios que hay más allá de lo conocido.

Bonus track: quizás exagero

Temperar, por ejemplo, es advertir que he escrito este artículo, en parte, para justificar mis espantosos resultados académicos, mis traumas y mi puntuación baja en un test de CI. Algo que ya había expuesto Daniel Gilbert en Inteligencia emocional: en un estudio, las personas a las que se les comunicaba que habían obtenido un CI bajo pasaban más tiempo leyendo artículos de periódico acerca de las deficiencias de los tests de CI; pero las personas que habían puntuado alto, entonces no dudaban en elogiar a los supervisores y evaluadores. Porque tendemos, todos, a exagerar la información que nos beneficia y subestimar la que nos pone en nuestro sitio o nos hunde en el cenagal de la mediocridad.

Sí, quizás me creo demasiado inteligente. Bueno, temperador. Bueno, temperador e idiota en el sentido atensiense de la palabra. Sea como fuere, me salva de que eso es un defecto profundamente humano y, por tanto, generalizado, como ya expuso Adrian Furnham, del University College de Londres, en un estudio global que sugería que todos los hombres, en todas partes, sobrevaloran su inteligencia. Eso en el caso de los hombres, porque las mujeres tienden a infravalorar sus puntuaciones de CI un promedio de cinco puntos. Algo que, esperemos, pronto cambie, y que en virtud de la lucha por la igualdad de sexos nos permita a todos, con independencia de si tenemos pene o vagina, zambullirnos en el lago Wobegon (donde todo el mundo está por encima de la media).