Todos hemos pensado alguna vez en cómo vamos a morir. Los más atrevidos habrán fantaseado su desaparición en una habitación de hotel de lujo tras un atracón de drogas con 27 años siendo una estrella de rock (Live Fast, Die Young) o de un ataque al corazón haciendo el amor con un(a) famoso(a) bien dotado(a). Sin embargo, supongo que la mayoría de nosotros nos hemos imaginado de viejos en una cama de hospital y rodeado de seres queridos: la forma más común en tierras occidentales.

A pesar de las estadísticas, las formas de la muerte toman una enorme variedad. En términos estrictos, la Clasificación Internacional de Enfermedades recoge más de 12.000 posibles causas de muerte, como son la Y36.8: Operaciones de guerra que ocurren después del cese de hostilidades, la W02.2: Caída por patines para hielo, esquís, patines de ruedas o patineta, en escuelas, otras instituciones y áreas administrativas públicas, o el más clásico I21: Infarto agudo del miocardio.

Entre esos miles de causas, la humanidad, ansiosa de excepciones y rarezas, suele advertir más las muertes accidentales, especialmente aquellas que generan controversia, asombro o una encogida sonrisa.

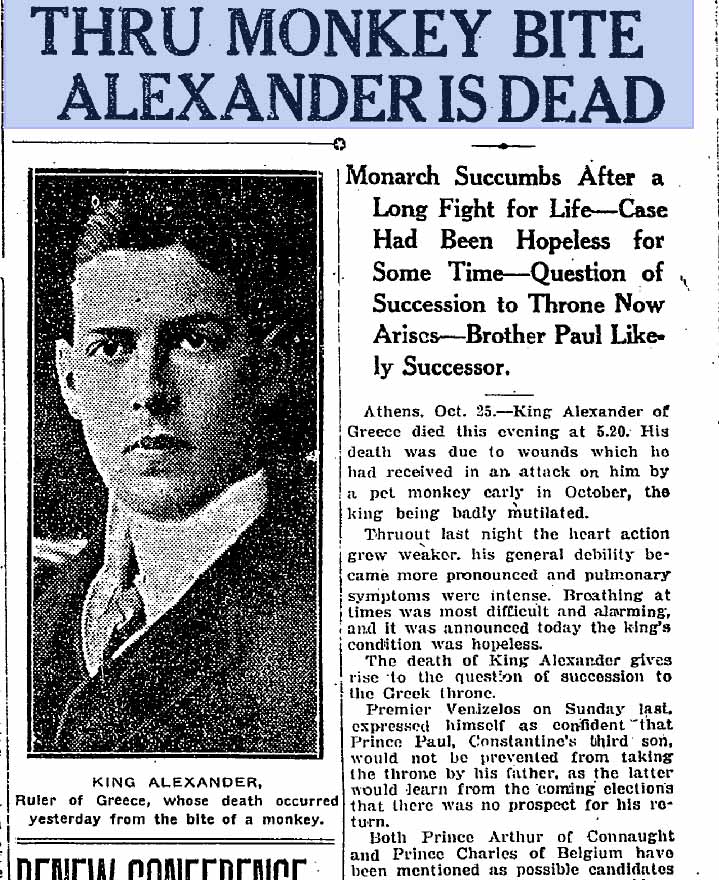

Populares son las muertes de Jimi Hesselden, CEO de Segway, que murió al caer por un barranco mientras, paradójicamente, probaba uno de sus famosos transportadores personales. O la del rey Alejandro I de Grecia, que falleció de una infección séptica tras la mordedura de un mono doméstico. Más célebre es el fallecimiento de la bailarina Isadora Duncan, que desconocía que su elegancia la mataría: al salir pitando en un coche acompañada de su joven amante, la bufanda que llevaba se enganchó en una rueda y murió estrangulada. Dice la leyenda que antes de arrancar se despidió de sus amigas con un romántico y premonitorio «Adieu, mes amies. Je vais ál’amour!».

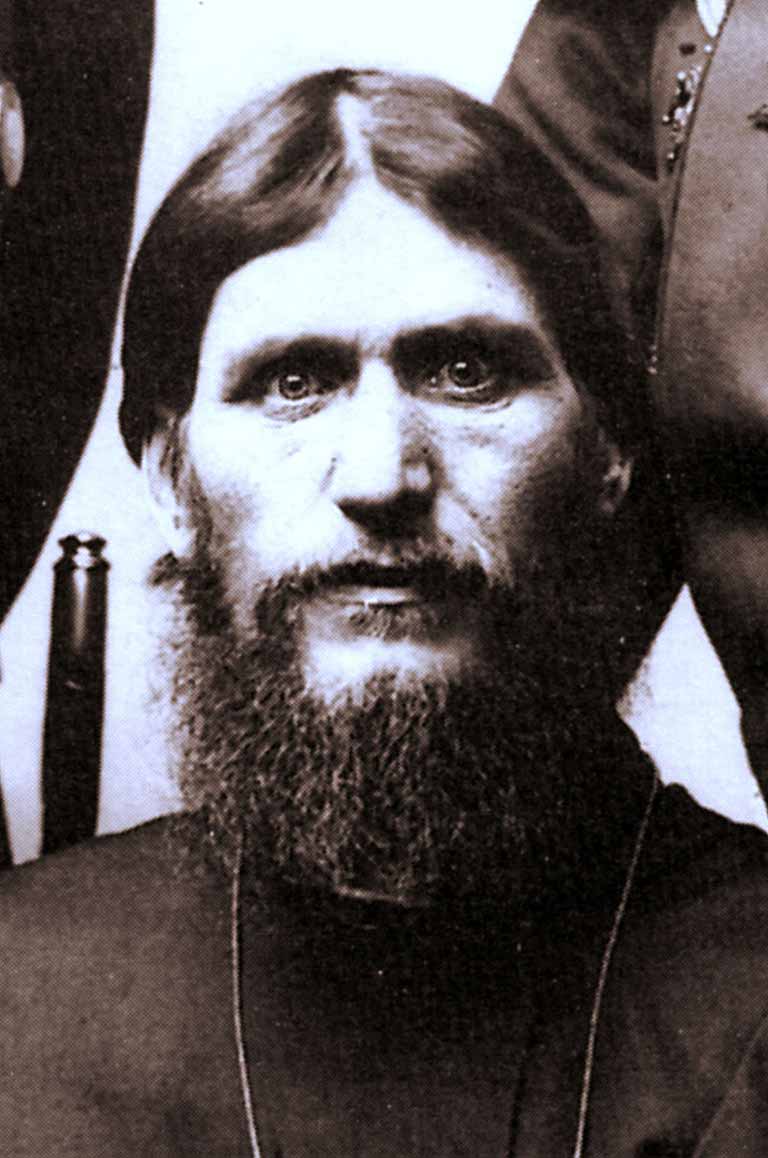

También son lúgubremente atractivos los asesinatos de personas famosas, como el caso de Rasputín, ese siniestro consejero y pseudosanador de la rusa y zarista familia Romanov. Dado el poder y la influencia que acumuló en la corte, se decidió un sutil crimen en palacio: se le envenenaría con un vino (o pasteles, hay versiones) contaminado con cianuro. Como el veneno dispuesto, suficiente para despachar a doce miembros de la Ojrana, no le hizo efecto, le dispararon cuatro veces en tandas de a dos. Igualmente insuficiente, le golpearon fuertemente para luego asegurar su viaje al infinito lanzándolo atado de pies y manos al río Nevá en su paso por San Petersburgo. «Solo» murió ahogado.

Hay casos más anónimos aunque igualmente distinguidos. Colectivos y sorprendentes resultan los ocho fallecidos por la London Beer Flood, una inundación de cuatrocientos mil galones de cerveza que tuvo lugar en la parroquia de St. Giles en 1814, o los veintiún muertos que provocó una análoga riada de siete millones de litros de melaza en la Boston Molasses Disaster de 1919. Un final más alegre tuvo Alex Mitchell, un británico muy dicharachero, que hizo real la expresión morirse de risa tras ver en 1975 un surrealista y desternillante capítulo del trío cómico The Goodies que su corazón y sus batientes mandíbulas no aguantaron [aviso: su visionado puede dañar seriamente tu salud]. Más triste e infortunada fue la muerte de Dick Wertheim, juez de línea de tenis, que colapsó tras recibir un pelotazo en sus testículos por parte de Stefan Edberg. La pelota, para desgracia de todos, había ido fuera.

Wendy Northcutt pensó que estas muertes singulares debían ser premiadas por su contribución al desarrollo de la especie humana. Es el caso de los Darwin Awards, que desde los años ochenta y, de una forma más sistemática, desde 1993, premian a las muertes más curiosas honrando las tesis de Charles Darwin: esas personas mejoran la especie humana al dejar de pertenecer (accidentalmente)a ella. A partir de esta tétrica pero original idea, los Darwin Awards reparten cada año el premio a la muerte más idiota, o dicho desde una perspectiva más dichosa y acorde el espíritu de los galardones, a la muerte de la que más provecho sacarán las generaciones futuras.

¿Cómo puedes conseguir uno de estos premios? Se deben cumplir básicamente cinco criterios.Primero, imposibilidad de reproducción: el candidato debe haber muerto o, en su defecto, haber quedado estéril, de modo que no haya posibilidad de que sus genes se reproduzcan. Tener descendencia no descalifica, ya que los hijos solo comparten un 50% de material genético y tendrán posibilidades de sobrevivir por sí mismos. Segundo, excelencia en el comportamiento: el candidato debe mostrar una sorprendente falta de sensatez o una gran dosis de idiotez.

Tercero, la autoselección: la propia incompetencia del candidato debe ser la causa de su muerte. Cuarto, la madurez: el candidato debe estar en su sano juicio y ser responsable de sus propias acciones, de modo que no pueden competir los menores de dieciséis años (salvo aquellas acciones que puedan ser consideradas imprudentes incluso entre los menores) ni los que tengan algún trastorno que modifique su visión de la realidad. Y quinto, la veracidad: los sucesos deben ser reales y verificados por noticias, reportajes de televisión o testigos oculares contrastados.

Además, hay casos que por ser demasiado comunes no se consideran: electrocutarse al orinar en un aparato eléctrico, fumar en una cámara de oxígeno, meter un aerosol en el horno, caerse a un precipicio en el curso de hacer sus necesidades o la mayoría de muertes eróticas autoinflingidas. El sinfín de la estupidez humana. Por lo tanto, ganar un Darwin Award no es tarea fácil… ni honrosa.

Estos irónicos y macabros premios, de los que probablemente Darwin no estaría orgulloso, reflejan la patética falta de sentido común en muchas de las acciones de nuestro día a día. No sabemos si es simplemente necedad o cáustica mala suerte. O simplemente que los humanos somos idiotas incluso para morirnos. Mucho más los hombres, por cierto.

Tras un fugaz vistazo a los premiados y nominados, lo que sí que podemos corroborar es la desinteresada generosidad de algunos por hacer del mundo un lugar mejor sencillamente quitándose de en medio. Gente que además nos proporciona sabios consejos para no hacer determinadas cosas y, por qué no, una pizca de humor negro en las planas y sombrías estadísticas de mortalidad.

Morirse está feo, pero hacerlo tontamente es aún peor