La evolución de la tecnología ha sido cada vez más rápida, y pasado cierto punto de inflexión en su crecimiento exponencial, ha resultado ser profundamente disruptiva.

Dicho en román paladino: cada dos años te quedas atrás si no te actualizas, y los robots van a quitarnos gran parte de los trabajos actuales (incluso los más creativos).

Para tener perspectiva de la actual velocidad en el progreso tecnológico, tengamos en cuenta lo siguiente: desde los utensilios líticos a partir de esquirlas a la fundición del primer cobre pasaron tres millones de años, pero solo 3.000 años transcurrieron desde la Edad de Hierro hasta los primeros vuelos espaciales.

Todo va tan rápido que ello produce cierto desajuste, como señalaba Edward O. Wilson: «El verdadero problema de la humanidad es el siguiente: tenemos emociones del Paleolítico, instituciones medievales y tecnología propia de un dios. Y eso es terriblemente peligroso».

Los japoneses, sin embargo, han tratado de atenuar este decalaje afrontando la tecnología desde un punto de vista mucho más armónico y menos disruptivo. Porque la ciencia y la tecnología japonesas no son un desafío a la naturaleza, no son una superación de la misma, sino que han sido tradicionalmente campos que suponen una extensión armónica del entorno natural.

Un concepto animista, el shinto, da buena prueba de ello, pues es un pensamiento que otorga un papel esencial a la naturaleza y concibe su relación con el ser humano como especialmente fluida.

Por ello, los robots japoneses, tanto los que se construían en el siglo XVIII como los modernos, pasando por los que aparecen en el manga y el anime, no conllevan una separación radical entre ciencia y naturaleza como ocurrió en Europa.

En Japón no es tan acentuado el síndrome de Frankenstein porque no se observa una clara diferencia entre artificial y natural en lo tocante al ámbito tecnológico. Uno de los robots más conocidos que nos puede ayudar a entenderlo es Gakutensoku, cuyo nombre significa, literalmente, «aprendiendo de las leyes de la naturaleza».

ADAPTACIÓN A LO NATURAL

Una forma muy evidente de la distinta forma que tiene Japón y Occidente de conceptuar la naturaleza es la forma de sus jardines. En Occidente tratamos de imponer la racionalidad humana en el jardín, siendo el paradigma esos jardines franceses perfectamente cizallados, como laberintos naturales, buscando siempre la simetría de forma muy rígida. Pero, tal y como explica Florentino Rodao en su libro La soledad del país vulnerable, los jardines japoneses incluyen plantas y rocas porque trata de imitar la naturaleza:

Sus jardines, en consecuencia, son más selección y observación que creación propia; el jardín zen es un buen ejemplo de ese esfuerzo por representar a la naturaleza «como la experimentamos, más que como pensamos que es». Otro ejemplo ha sido la normativa vigente desde la época Edo de plantar un árbol cuando se corta otro, algo que no ha ocurrido en latitudes europeas.

Desde la Ilustración, la ciencia europea empezó a considerar la naturaleza como algo que se debía dominar, alterar o incluso destruir por considerarse un lastre para el progreso humano. En Japón, esta visión también tuvo lugar, pero no de forma tan inflexible, porque no procedía tanto de un pensamiento filosófico, sino fruto de las innovaciones científicas procedentes de Occidente.

Así, objetos tecnológicos como un cuchillo de acero inoxidable eran productos culturales como lo era el primer ventilador eléctrico, que se vendió como bunka (cultura) senpuki (ventilador eléctrico). El mejor ejemplo tecnológico para expresar esta ambigüedad, como ya se ha dicho, es el robot (robotto).

ROBOTS

Si acudimos al Museo de las Ciencias de Osaka encontraremos una réplica de Gakutensoku concebida en el año 2005. Sin embargo, el original fue presentado en la Gran Exposición de Kioto en conmemoración de la coronación imperial de 1928. Estamos, pues, ante uno de los primeros robots de la historia de Japón.

Este autómata diseñado por el biólogo Nishimura Makoto era capaz de escribir mensajes en un papel y cambiar la expresión de su rostro impulsado por un complejo mecanismo de aire a presión. En el pecho exhibe una flor que simbolizaba el universo.

En la parte superior de su cabeza llevaba una corona de hojas, que es el símbolo de todos los alimentos del planeta, así como un pájaro que, al cantar anunciando el alba, demudaba la expresión del autómata en meditabunda (sí, el rostro estaba hecho de goma y fue diseñado para combinar las características de todos los pueblos del mundo). Tras la reflexión, el autómata sonríe y escribe algo en una hoja de papel, empujado por la inspiración poética.

Así, si bien el término «robot» fue acuñado por el escritor checo Karel Čapek basándose en el verbo checo «trabajar» en su obra R.U.R. (Rossum’s Universal Robots) en 1920, Gakutensoku no fue diseñado para plegarse a ese propósito, y por tanto no sustituye al ser humano o lo mejora, sino que es un reflejo de la creatividad humana.

En el Japón de los siglos XVIII y XIX, los autómatas empezaron a dividirse de este modo tres clases bajo el término karakuri, que se podría traducir como «aparatos mecánicos para producir la sorpresa en una persona». En primer lugar estaban los Butai Karakuri, que se usaban en el teatro. Después estaban los Zashiki Karakuri, que eran más un elemento decorativo en una vivienda pudiente.

Es el caso, por ejemplo, del yumihiki doji, una figura de un arquero que toma una flecha y la dispara, repitiendo el acto cuatro veces. El mecanismo hace que intencionadamente el arquero falle nueve de cada diez disparos a fin de incrementar la tensión del espectador.

Finalmente, encontramos los Dashi Karakuri, que eran utilizados para interpretar leyendas o mitos. Porque los autómatas pueden ser perfectos transmisores de adagio o moralejas que permitan hacer evolucionar a la sociedad.

Un buen ejemplo de ello es la leyenda titulada Cómo el príncipe Kaya hizo una muñeca y la puso en los campos de arroz, que se recoge en el Konjaku Monogatari-shu, una colección de mil historias de Japón medieval escritas alrededor de 1120. En la historia se refleja que para solucionar el problema de las sequías en los campos de arroz, un príncipe diseñó un autómata para incentivar a los campesinos a regar: el autómata portaba un recipiente que, una vez llenado de agua, este se echaba por la cara, causando la hilaridad y el regocijo de los campesinos.

Así todos ellos llevaban baldes de agua, uno detrás de otro, por el simple hecho de pasarlo bien, regando indirectamente el campo. Uno de los primeros ejemplos de la actual gamificación.

Bajo estas coordenadas no es extraño constatar que la historia de Astro Boy, una serie de manga escrita e ilustrada por Osamu Tezuka, y publicada desde 1952 a 1968, fuera uno de los primeros relatos en tratar el tema de la inteligencia artificial y el derecho de los robots.

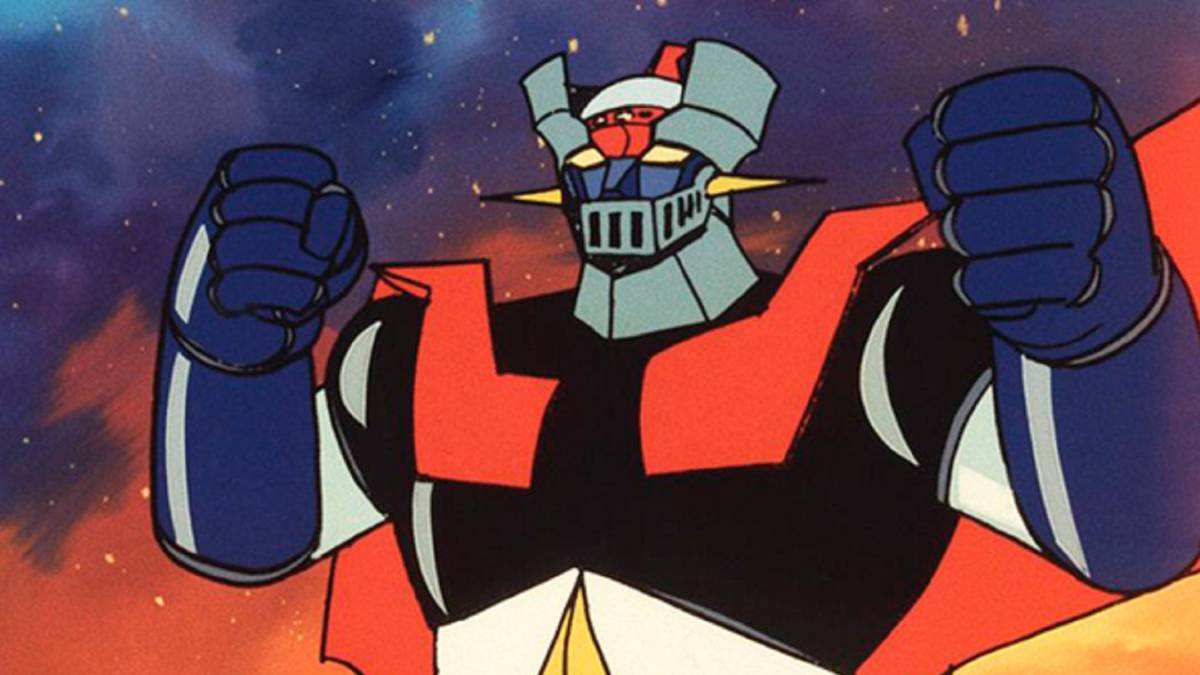

La fusión del robot con el ser humano también es mucho más acentuada en esta cultura, y lo podemos ver en el manga y el anime, donde aparecen ya en la década de los 1970 los mechas, robots controlados por humanos o que se hibridan de algún modo (normalmente con el humano dentro del robot, de mayor tamaño). El ejemplo paradigmático de mecha es Mazinger Z.

De este modo, el robot pasa a ser una parte importante más del engranaje social a todos los niveles, como señala Rodao:

Las ceremonias de purificación shinto también pueden incluir a robots y demás aparatos electrónicos, lo que también presupone que puedan tener un espíritu y, con ello, esa integración de la tecnología en la sociedad.

SHIZEN

Shizen es un término que tiene un significado esquivo para los occidentales, pero que amplía las fronteras de «medio ambiente» o «ecología». También es algo que surge espontáneamente cuando no forzamos las cosas, es decir, que consiste manipular lo natural, pero de forma armónica, sin oponernos a ello y evitando lo caótico y lo perversamente malintencionado.

E introduce ideas tan oximorónicas para nosotros como «artificialmente natural», en palabras del filósofo moral japonés Tetsuro Watsuji. Como explica Juan Ramón Lacadena en La mediación de la filosofía en la construcción de la bioética:

En la tradición que se remonta a Lao-Tsé lo contrario de natural no es artificial. Lo que se opone a lo natural es lo perversa o doblemente intencionado (en japonés, «sakui», intencionalidad manipuladora). También existe en japonés la palabra «jini» para designar lo «artificial»o producido por mano humana. Pero esto no tiene necesariamente que ser antinatural. Si lo artificial se acopla al «camino» y deja que el «camino» despliegue sus virtualidades, lo artificial se hace de un modo natural. No olvidemos que para Lao-Tsé el misterio del devenir era el arquetipo de lo natural, de lo que es «shizen», espontáneo.

Finalmente, a esta manera tan distinta de mirar, en la que lo artificial y lo natural tienen fronteras difusas, se le añade cierta admiración no solo por el poder de la naturaleza, sino también por el poder y la belleza del ingenio humano. Porque la naturaleza puede transformarse y ser mejor, no solo con intervenciones religiosas, sociales y rituales, sino también científicas y tecnológicas.

Hasta el punto de que podemos pasear por el campo y admirar los ríos y las montañas, pero también por un paisaje industrial que puede resultar tan evocador y estético como el de Passaic, Nueva Jersey, descrito así por el artista Robert Smithson en Un recorrido por los momentos de Passaic al toparse con máquinas un sábado en el que los operarios libran: «Criaturas prehistóricas atrapadas en el barro o, mejor, maquinaria extinguida… dinosaurios mecánicos despojados de su piel». O sea, shizen.

Interesante visión de los robots, pero también existen robost biológicos como cuentan por aquí: https://newster.info/que-son-los-xenobots/

barbaro como avanza la tecnologia Saludos desde Foro Sexo

masajes eroticos

masajes universitarias