Hace doscientos años, un grupo de amigos entre los que se encontraban Lord Byron, Mary Shelley, Percy Shelley y John Polidori cruzaron el umbral de Villa Diodati, una casita suiza, rodeada del idílico paisaje del lago de Ginebra, en la que habían decidido pasar el verano. Ninguno podía imaginar que sería ese el lugar en el que nacerían algunos de los monstruos más terroríficos de la historia de la literatura occidental.

El año 1816 fue conocido como «el año sin verano». El volcán Tambora, en el archipiélago indonesio, había entrado en erupción. Las nubes de ceniza y polvo ocultaron el cielo europeo y provocaron importantes cambios en el clima. Las tormentas se sucedieron durante semanas y los veraneantes que habían soñado con una temporada de descanso al aire libre quedaron atrapados en Villa Diodati.

Para pasar el rato, Lord Byron, Mary Shelley, Percy Shelley y John Polidori decidieron dedicar los oscuros días a escribir relatos de terror que compartirían en las oscuras noches. De esta experiencia surgieron dos clásicos del género: Frankenstein, de Mary Shelley, y El Vampiro, de John Polidori, germen de lo que posteriormente sería el Drácula de Bram Stoker.

Dos siglos después, Fundación Telefónica ha querido recordar ese fructífero y espeluznante no-verano con Terror en el laboratorio: de Frankenstein al doctor Moreau, una exposición comisariada por Miguel A. Delgado y María Santoyo, que repasa algunos de los personajes más relevantes de la ciencia ficción clásica y su relación con los avances científicos que se sucedieron desde finales del siglo XIX hasta la actualidad.

Un rótulo metálico recibe a los visitantes que se acercan hasta la tercera planta del edificio de la calle Fuencarral 3 de Madrid. De él cuelgan gruesas cadenas. Trozos de hierro forman la frase «Terror en el laboratorio». Las letras podrían haber sido hechas por C. A. Rotwang Der Erfinder, el científico que construyó al robot de Metrópolis a instancias del ambicioso explotador Joh Fredersen. Las cadenas, sin duda, han sido rotas por ese moderno Prometeo creado por Víctor Frankenstein que, libre de ellas, acecha en cualquier rincón de esta espeluznante muestra.

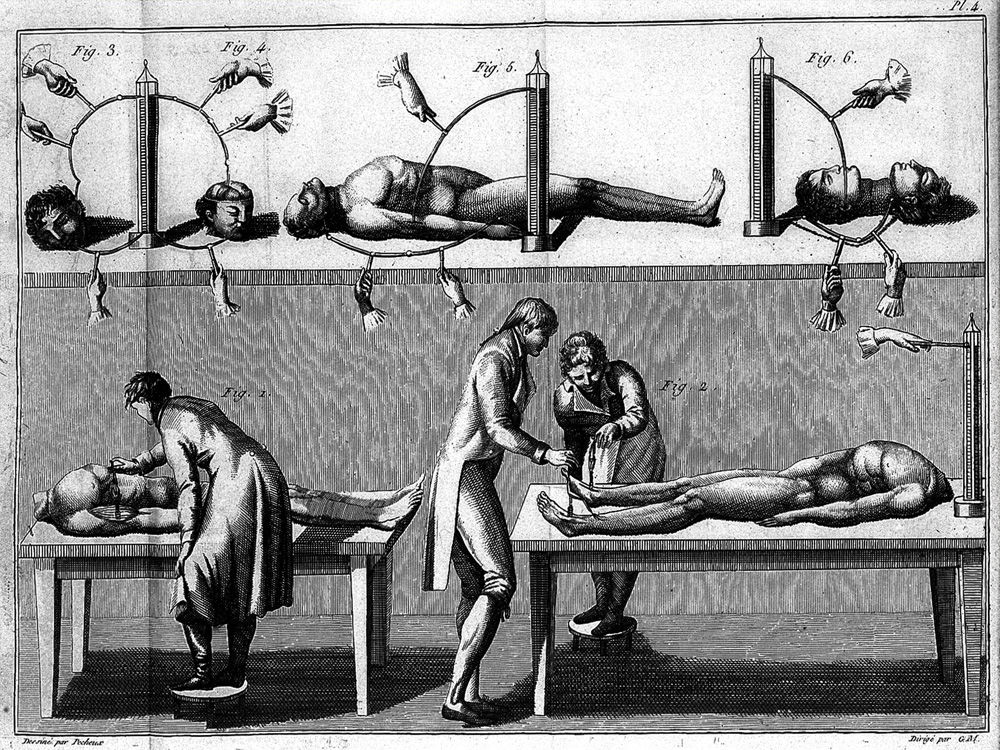

El visitante que, a pesar de estos peligros, se atreva a adentrarse en Terror en el laboratorio encontrará ejemplos de vivisecciones, personalidades disociadas, autómatas, robots, reanimación de tejidos con impulsos eléctricos e incluso el terrorífico resultado de explosiones atómicas. En definitiva, todas aquellas cosas que, desde hace siglos, han hecho al humano desconfiar de los avances científicos por entender que eran desafío a la divinidad.

«Esto viene de muy antiguo. Adán fue expulsado del paraíso por morder la manzana del conocimiento. Dios le había prohibido comer del árbol de la ciencia», explica Miguel Ángel Delgado, quien apunta que «ese mismo discurso se repite hoy en muchos temas científicos. Por ejemplo, en la fecundación in vitro o la inteligencia artificial».

Para ilustrar este miedo atávico, los comisarios han recurrido a seis obras literarias clásicas en las que se abordan algunos de esos ejemplos de soberbia humana.

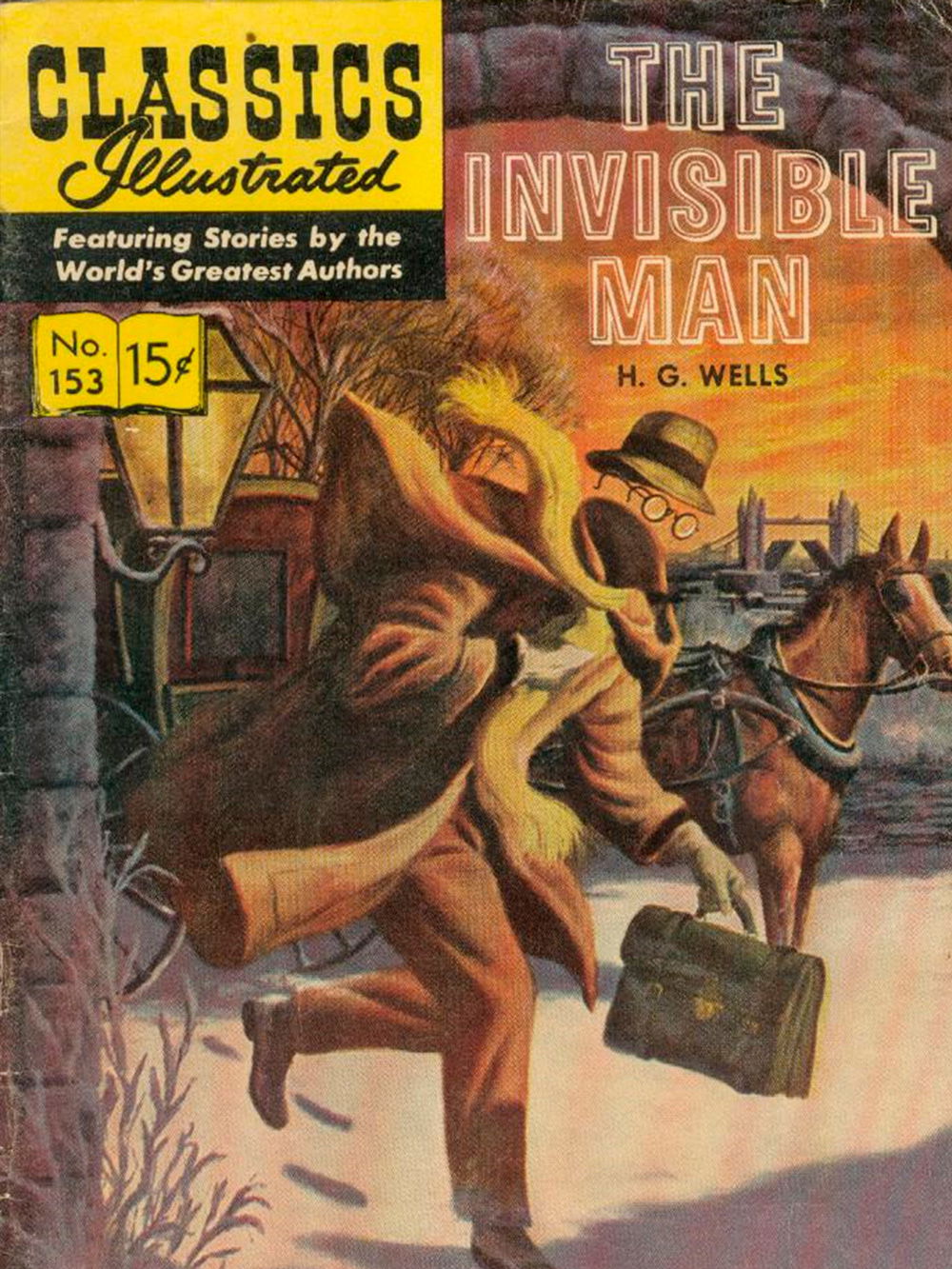

La figura del hombre que juega a ser Dios está representada por Frankenstein, de Mary Shelley, y La isla del Dr. Moreu, de H. G. Wells. De este autor es también El hombre invisible que, junto a El extraño caso del Dr. Jekyll & Mr. Hyde, de Robert Louis Stevenson, ilustra la doble personalidad y los estados alterados de consciencia.

El hombre de la arena, de E.T.A. Hoffmann, y La Eva futura, de Auguste Villiers de L’Isle-Adam, abordan el tema de los autómatas, esos seres de aspecto antropomórfico que resultan aceptables siempre que ese parecido con los humanos no sea excesivo. Como explica Miguel Ángel Delgado citando al profesor de robótica japonés Masahiro Mori, «a las personas nos gusta que las máquinas se parezcan un poco a los humanos, pero si llegan a ser indistinguibles de nosotros, las rechazamos. Está demostrado que los robots idénticos a los humanos provocan inquietud. Queremos que sean simpáticos pero que se vea que son máquinas».

Cada una de esas seis obras literarias está presente en la exposición a través de diferentes objetos relacionados con ella. Por ejemplo, modelos anatómicos de madera procedentes del Museo Javier Puerta de la Universidad Complutense que permiten ver las diferentes vísceras o aparatos eléctricos pertenecientes a la exposición permanente Historia de las Comunicaciones de Fundación Telefónica.

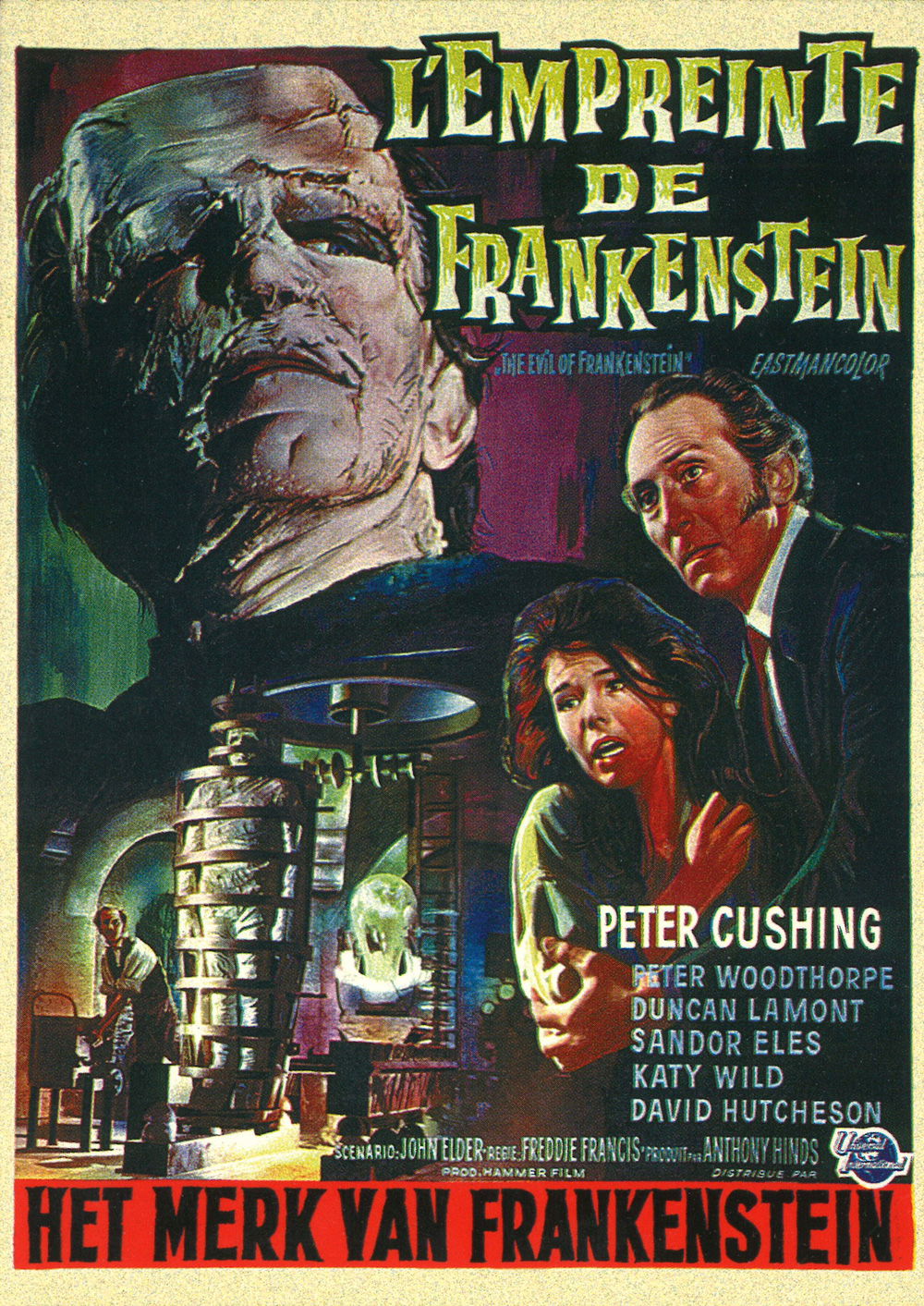

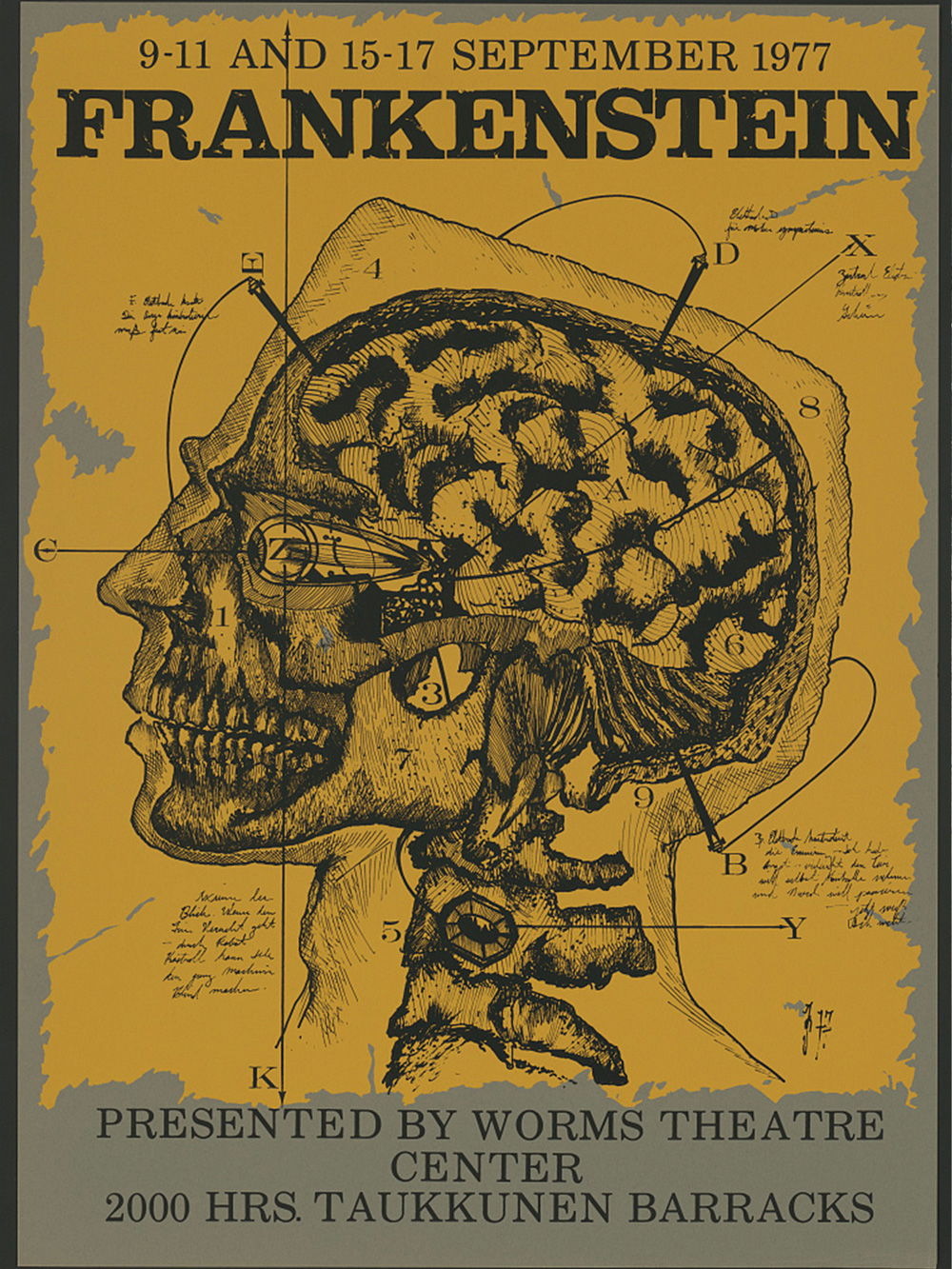

No faltan materiales gráficos, como carteles de ópera de Los Cuentos de Hoffman, de Jacques Offenbach, lobby-cards y pósteres originales japoneses de películas como Godzilla procedentes de los archivos de coleccionistas privados e incluso miniaturas de algunos de las criaturas clásicas del cine de terror.

La presencia de esos materiales que muestran cómo esas obras de literatura erudita han sido asimilados por la cultura popular es otro de los atractivos de esta exposición.

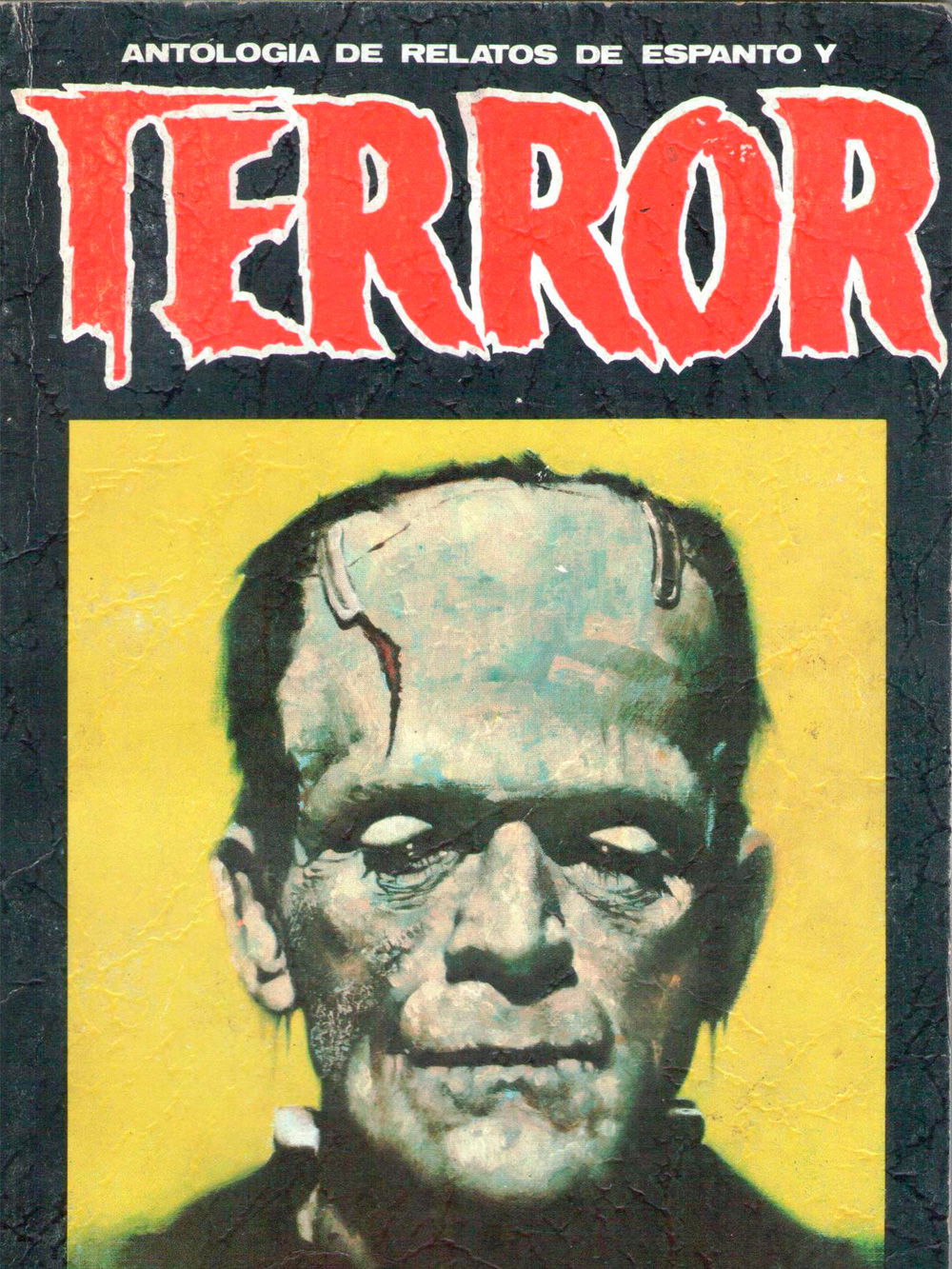

De esta forma, Terror en el laboratorio: de Frankenstein al doctor Moreau incluye también ejemplos de obras que han explotado esos personajes de una u otra manera a lo largo del siglo XX. En un extremo estarían las que los han abordado desde la mera explotación comercial, como las secuelas cinematográficas del tipo La novia de Frankenstein, las películas eróticas de Jess Franco o los cómics de terror y las novelas de misterio.

En el otro extremo estarían las obras que los han utilizado con fines satíricos, como las películas de Abbott y Costello, El jovencito Frankenstein o tebeos como El malvado Mr. Hyde, de Albert Figueras. A medio camino se encontrarían aquellas que han intentado abordar el mito potenciando su valor artístico. Entre ellas se encuentran la versión argentina de El extraño caso del doctor Jekyll y el señor Hyde, de Mario Soficci; Metrópolis, de Fritz Lang, o El espíritu de la colmena, de Víctor Erice.

Adentrarse en Terror en el laboratorio: de Frankenstein al doctor Moreau no es sólo un viaje por todas esas escalofriantes obras o inventos científicos. Es también un repaso a los anhelos del propio ser humano: la necesidad de un doble a través del cual canalizar las inhibiciones, el placer de tener un autómata para satisfacer cualquier tipo de deseo, gozar del don de la invisibilidad para ver sin ser advertido.

En último término, la propuesta de Espacio Fundación Telefónica es otra forma de abordar la realidad del ser humano que, en ocasiones, también tiene mucho de criatura terrorífica.

[…] Vinyl […]