Coger un ladrillo. Golpear la piel. Repetir la operación millones de veces. No es una invitación a la violencia, es una descripción de lo que este país ha hecho con su territorio en una década de furor inmobiliario. Los ladrillos no son figurados, sino reales, y la piel es de toro, la del mapa del país.

Los efectos del maltrato, tan prolongado como furibundo, son perceptibles a ojos vista. Inmensas moles de edificios levantadas donde antes había árboles. Avenidas flanqueadas con solares. Calles que no llevan a ninguna parte. Esculturas oxidándose bajo la lluvia. Unifamiliares adocenados en la ladera de la montaña. Y rotondas, muchas rotondas.

La laxitud legislativa de la segunda mitad de los 90 fue el detonante, y la acción cómplice de dos gobiernos fue el pecado. La bonanza económica y el dinero que recibió España por ser el hermano pobre de la nueva Unión Europea hizo el resto: empezamos a construir por encima de nuestras posibilidades, viviendo una revolución de los tulipanes a gran escala que hizo que se disparara el precio del suelo. El problema es que no comprábamos flores de valor simbólico, sino que hipotecábamos el futuro de muchos e impedimos el acceso a la vivienda de todos los demás, con las terribles consecuencias sociales que vemos hoy y otras muchas que están por llegar.

Pero esa parte del cuento la conocemos bien. Por el camino hemos alterado, quizá de forma irreversible, el mapa. Pueblos que eran pequeños ahora dibujan siluetas de urbes. Empresarios visionarios quisieron levantar viviendas para un millón de familias en un desierto incomunicado. Playas de pescadores ahora son pequeñas megalópolis para el turismo low cost.

Nación Rotonda es el espejo del tiempo, en el que podemos ver cómo somos los humanos. Pequeños virus que se propagan por el territorio destruyéndolo, ocupándolo con asfalto y piedra. Es el reflejo de lo que hemos hecho en apenas unos años cambiando la geografía de nuestro país a golpe de ladrillo.

En la imagen, un ejemplo de los que recogen en su página: Quer, un municipio de Guadalajara que al principio de los 90 tenía un centenar de habitantes. Ahora, a pesar de que la tendencia es despoblar los núcleos rurales, tiene seis veces más población y maneja un presupuesto anual en plena crisis de más de 1,3 millones de euros. Arriba Quer en 2005, abajo Quer en 2009

El problema es que vemos las series de EE UU y se nos cae la baba. Casas, no pisos. Casas. Con un jardín y piscina, dos alturas, perros. Lo ideal. A quién no le gustaría algo así, salvo a los urbanitas convencidos. La problemática no es solo cultural y de infraestructuras, sino también territorial y sociológica.

A un estadounidense medio no le duele quizá coger el coche para hacer cualquier cosa, desde ir al trabajo a recoger a los niños, pero a un español normal se le haría raro no tener un bar bajo de casa y un barrio por el que pasear. A un estadounidense no le preocupará el impacto ambiental que supone tamaño volumen de tráfico. Y, sobre todo, en Estados Unidos hay millones de kilómetros de territorio, cuando España apenas tiene mil kilómetros de punta a punta de la península. No cabemos.

Con este tipo de sociedad vivimos consumiendo recursos, pero si hay un recurso limitado y difícilmente sustituible es precisamente el que hemos finiquitado en esta década: el suelo. Proyectos como 6.000 km busca reflejar a través de imágenes el brutal consumo de territorio que hemos hecho, en muchas ocasiones de forma inútil, persiguiendo quimeras o favoreciendo a empresarios y terratenientes afines.

El proyecto, auspiciado por el colectivo Basurama, tiene por leitmotiv la basura. Pero no entendida como desechos en sentido lineal, sino también conceptual. Qué son, por ejemplo, las toneladas de asfalto de una carretera de circunvalación infrautilizada, construida hace unos pocos años a través incluso de parajes naturales, y que de un tiempo a esta parte se plantea desmantelar. Justo cuando el precio ya está pagado y el impacto es irreversible. A eso suma las infraestructuras derivadas del AVE, las viejas vías de mercancías, los polígonos industriales desmantelados, las urbanizaciones abandonadas… Suma y sigue.

El boom del ladrillo multiplicó la construcción y, por tanto, el tamaño de pueblos y ciudades. Sin embargo la población no ha crecido en sintonía. Año a año ha ido creciendo, sí… hasta que llegó la crisis. Los inmigrantes han dejado de venir tanto, incluso empiezan a volverse. Los jóvenes emigran para buscar un futuro posible. La gente se emancipa más tarde y tiene menos hijos, si es que tiene. En pocas décadas la generación del baby-boom llegará al límite de nuestra esperanza de vida. Ahora España pierde población, pero la tendencia a medio plazo puede ser demoledora.

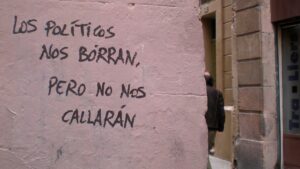

Tras la batalla quedan las heridas y las cicatrices. Las heridas sociales que vemos cada día en los medios y las cicatrices del mapa. Como cura hay terapias bien distintas: desde el arte reciclando los despojos del ladrillo hasta el enésimo intento de capitalizar las ruinas de la tormenta. Las sobras, lo que no se vendió entonces a precio de oro e intentan colocar ahora como plata.

Con una cosa y la otra hay cada vez más gente sin techo y más techos sin gente. Más viviendas construidas y obras paradas, y más personas desahuciadas o sin posibilidad de costearse un hogar.

Las cicatrices del ladrillo