Vivimos rodeados de muros. Los hay de ladrillo, de piedra o de alambre metálico. Los hay delimitando solares, protegiendo urbanizaciones o separando países. Los hay incluso invisibles. Pero todo a nuestro alrededor está lleno de muros, lo que explica cómo somos y condiciona la forma en que vivimos.

Hay muchos muros simbólicos, como el cristal de un acuario, o los muros sociales que aíslan a quienes son distintos y no encajan. La marginación es un muro, la cultura es un muro. Hasta el tiempo es un muro.

Los muros, los de verdad, son, a la vez, un arma de guerra y un arma de paz. Una sencilla construcción que encierra una compleja forma de pensar y de vivir: la pregunta fácil es por qué se construye, la difícil saber en verdad quién aísla a quién del otro.

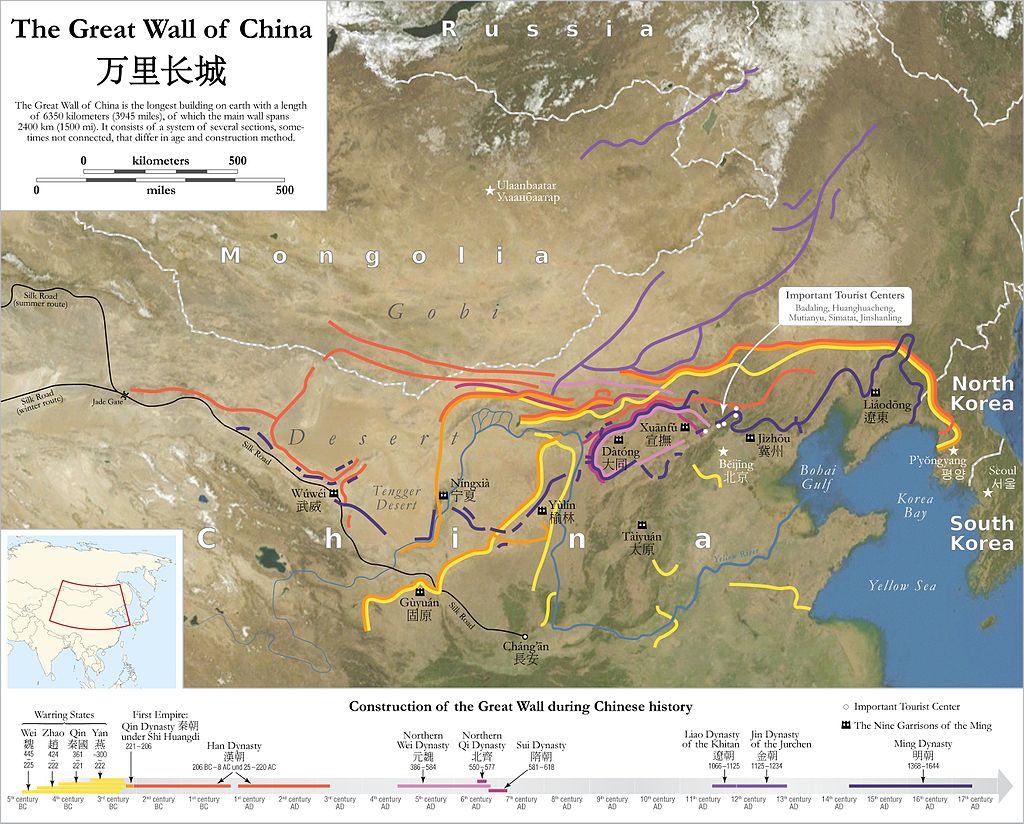

Hace veinticinco siglos se inició la construcción de uno de los muros más célebres de nuestra historia, y posiblemente el más simbólico: durante siglos los sucesivos mandatarios chinos levantaron más de 21.000 kilómetros de paredes de ladrillo de hasta siete metros de alto por cinco de ancho con el objetivo de protegerse de sus agresivos vecinos del norte. A un lado el mar y hacia el oeste un infinito demasiado grande como para no ponerle puertas.

El último gran muro estuvo mucho más cerca y fue el de Berlín. El de Alemania entera, en realidad. Tuvo hasta una canción que, en verdad, no hablaba ni de ese muro ni de la Guerra Fría. Pink Floyd hablaba de sí mismo y de sus traumas, pero en realidad valía igual. Los problemas a los que se tuvo que enfrentar por su formación opresora, su timidez y la sociedad habían construido a su alrededor una fortificación que dividía en dos su vida: la que era y la que mostraba. Igual que en Alemania. Igual que casi todos nosotros.

Aquella última cicatriz de la guerra mundial que empezó en 1914 y llegó hasta 1989 dividía más que a una ciudad: eran dos sociedades, dos culturas, dos modelos económicos, dos símbolos, dos continentes y dos posibles futuros. El muro cayó, y con él su significado. Pero todavía nos empeñamos en levantar muros para protegernos, o para proteger al resto de nosotros.

Tenemos el Estrecho lleno de muros, algunos de metal y otro inmenso, insalvable, de agua. Al otro lado de Europa Hungría quiere levantar otro para protegerse de los emigrantes serbios, en la penúltima frontera que le queda al continente, la de los Balcanes, antes de enfrentarse a sus límites históricos de Rusia y Turquía. En EEUU hay quien pide un muro en México. En el norte de Europa de nuevo el agua hace de muralla que un túnel ayuda a salvar.

El mayor muro del mundo es Israel. Fortificado en sus cuatro puntos cardinales, aislado físicamente de todos sus vecinos. Es el ‘bastión’ de occidente en el avispero de Oriente Próximo y, a la vez, parte de la causa de la existencia de ese avispero. Una isla en tierra que divide dos mundos.

Los muros artificiales, al final, protegen privilegios: como yo vivo mejor, me blindo para evitar que otros vengan. ¿Y qué pasaría si vinieran, si la circulación fuera libre, si no hubiera fronteras? Que, tras alterar brutalmente la economía, se crearían otros muros de puertas adentro. Entre fuertes y débiles, entre quienes tienen y quienes no, quienes se valen y quienes necesitan que les valgan. El idioma, la costumbre, el dinero o la propiedad forman muros. Y las banderas, sobre todo las banderas.

Levantadores de muros