Hace algunos años mandé un email general a los más de treinta colaboradores junto a los cuales hacía una pequeña revista online de política. Les proponía, ya que nadie cobrábamos por nuestro trabajo, el incluir en su perfil un botón de Paypal. La idea era que, además de que saliera el nombre, la foto y los enlaces a las redes del autor en cada una de sus piezas, los lectores pudieran acceder a una vía de donación económica.

La pretensión, como buen proyecto comunitario, era el intentar aportar una vía de ingreso directa para los colaboradores, sin que pasara por la revista a través de la publicidad: si a tu lector le interesa lo que haces puede que quiera donarte algo para que sigas haciéndolo, de él a ti, sin intermediación alguna. Sin embargo, al mandar el mail sabía lo que iba a pasar: algunos se animarían a hacerlo, pero ninguno recibiría nada.

Tiempo después me enteré de la aparición de Dropcoin en varios medios emergentes, y la iniciativa era algo similar, aunque mejorada. En lugar de enlazar a una cuenta de PayPal, se podía donar directamente una pequeña cantidad al autor de un artículo que habilitara el botón en su site. Eran siempre cantidades pequeñas preestablecidas, casi como invitar a un café (a lo que habría que descontar -supongo- la parte que se quedaría Dropcoin).

Cuando lo vi tuve el mismo convencimiento que cuando mandé aquel mail, aunque por tratarse de algo mucho más profesional y que habían adoptado algunos medios importantes quise pensar que me equivocaría. Por desgracia, no lo hice. Dropcoin anunció su cierre hace unos días.

Así que las donaciones no funcionaban, o no de esta forma. Y a juzgar por las cifras, tampoco funciona la publicidad online hecha al modo tradicional, es decir, con banners. Y eso que ahora todo es medible: la efectividad, el número de impresiones, el número de clicks… Hasta se puede sacar información detallada de los usuarios y su forma de navegar a través de sus cookies o sus búsquedas para hacer anuncios personalizados y en directo.

Tampoco el modelo de pago por producto nos seduce: acostumbrados como estamos a obtener ciertas cosas gratis por internet, nos resistimos a pagar. Así, leer un medio de comunicación, ver una película, acceder a un estudio o usar WhatsApp se convierten en ejercicios que, aunque queremos hacer, nos cuesta si implica pagar por ello.

Porque, piénsalo, pagar 0,89 por usar WhatsApp fue motivo de enfado para muchos que llevaban tiempo usándolo gratis. Era el precio de una suscripción anual (en algunos casos, eterna) por un servicio que ahorra decenas de euros mensuales de tarificación por mensajería. Sin embargo, como nos acostumbramos a usarlo gratis nos molestó el tener que pagar por él, aunque fuera una cantidad irrisoria.

El reto: conseguir dinero

Estas cosas suceden especialmente en algunas zonas. Al sur de Europa, por ejemplo, es más complicado que se pague por un servicio online. Incluso también por un offline, ya que fue en España donde la crisis de la piratería despuntó pronto y con fuerza y donde se vio derrumbarse, por ejemplo, a la anteriormente boyante industria del videoclub -en concreto, pasó con Blockbuster siete años antes de lo que pasaría en EEUU–

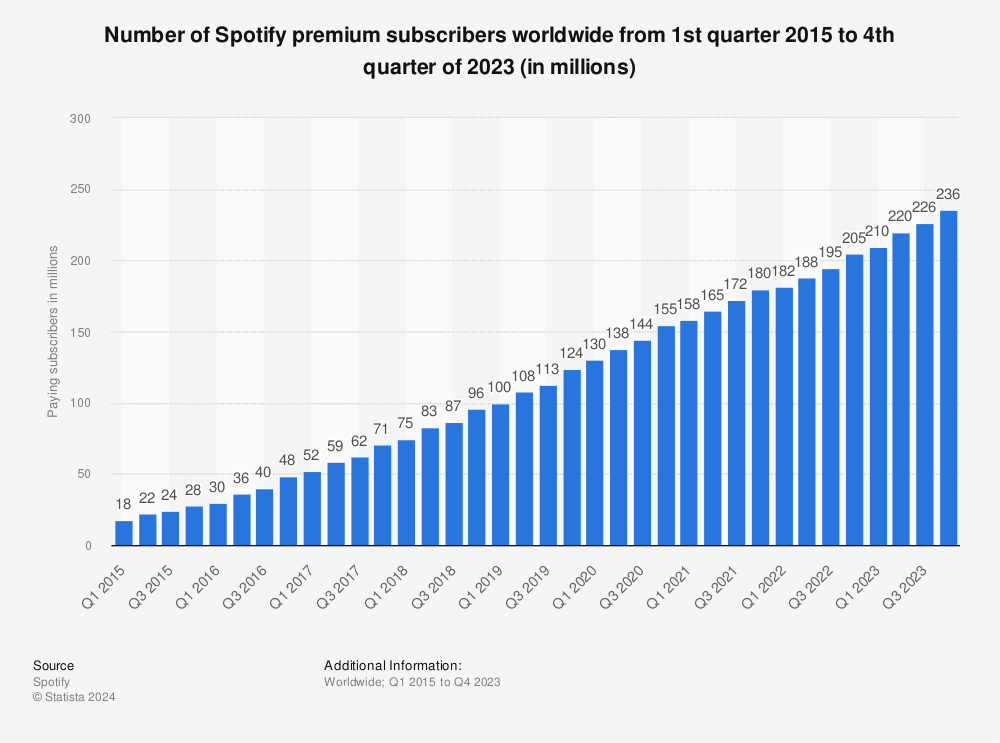

Precisamente por eso Spotify, una compañía nacida en el norte de Europa, insistió tanto en lanzarse al mercado de EEUU tras su expansión hacia el sur: allí la gente sí paga por lo que consume online, y sabían que entrar en ese mercado podía disparar sus ingresos.

¿No hay pues ninguna forma de conseguir lanzar un proyecto online y monetizarlo a partir de ventas o publicidad? En el caso periodístico, además de los modelos más tradicionales, coexisten varias fórmulas. Existe la de ElDiario.es, que aboga por renunciar a los anuncios de grandes empresas por sus principios ideológicos a cambio de funcionar económicamente con lo que aportan sus socios (quienes obtienen como premio, además de no tener publicidad, adelantos de contenido, promoción de sus comentarios, encuentros con la redacción o revistas impresas gratuitas). Y existe la de ElEspañol, que ha batido el récord de un crowdfunding periodístico mundial.

Hay otras fórmulas incipientes, como la del ‘branded content’, que por ejemplo se realiza en esta revista: supone crear contenido alrededor del producto o marca que se quiere promocionar. No es hacer un publirreportaje, sino contar una historia que enganche al lector no ya por el interés en el producto solo, sino por la historia generada alrededor de él y cómo le implica. Pero de cómo los medios periodísticos buscan dinero -y sus limitaciones, por ejemplo, con el patrocinio de contenido publicitario- ya os hablamos.

Pero si hay un sector del que aprender en lo que a monetización se refiere, ese es el de las apps. ¿Acaso la gente compra apps? No, no mucha. Apenas un 1%-3% de los usuarios de iOS y Android lo hacen, y apenas reportan un 2%-6% de los beneficios totales a las respectivas tiendas de Apple y Google.

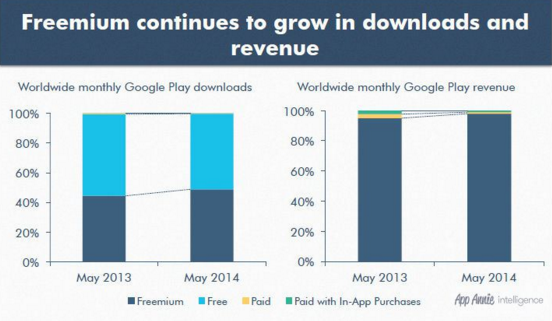

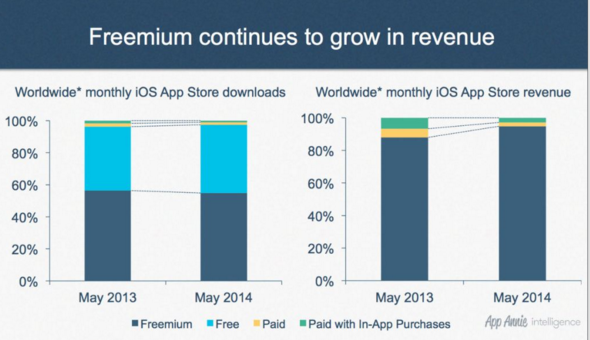

¿Entonces? La respuesta es el modelo ‘freemium’, un palabro nacido de la unión de ‘free’ (gratis) y ‘mium’ (de ‘premium’). Se refiere a aquellas apps gratuitas de instalar y que ofrecen pagos dentro, algunos casi imprescindibles, otros reservados solo a ‘hard-users’.

¿Y esto funciona? Según los datos, sí. En Google Play, por ejemplo, ya hay casi un 40% de apps freemium por un 60% gratuitas aunque, y aquí reside su clave del éxito, casi el 97% de la facturación la compañía la obtiene de esos pagos in-app.

En el caso de los usuarios de iOS el esquema es similar: unas pocas apps de pago que suponen una pequeña porción de ingresos (aunque, en este caso, algo mayor, cabe suponer que porque las apps de Apple son más caras). El esquema sobre el ‘freemium’ es, sin embargo, similar: más del 90% de las descargas tienen que ver con este modelo.

La cuestión es que, mientras el mercado publicitario no se saque un as de la manga, este es el (menguante) panorama que tiene asfixiado al sector mediático en todo el mundo.