Fue en uno de esos días de finales de primavera en los que hace mucho calor. Ese día yo cogí un bus interurbano para llegar hasta Ferrol y para poder ver un tesoro bibliográfico. La Biblioteca Municipal de Ferrol se fundó en 1942. Para abrirla, las autoridades de la ciudad usaron los fondos bibliográficos de la biblioteca del Centro Obrero de Cultura, que como explica una placa en la entrada de la biblioteca actual «había sido cerrado en 1936».

El Centro Obrero de Cultura de Ferrol fue una de tantas iniciativas que cayeron víctimas de la Guerra Civil. Su biblioteca tenía, como mínimo, 5.300 volúmenes y lo más probable es que, como señala un trabajo de investigación de Francisco R. Corrales y Eliseo Fernández sobre la historia de esta biblioteca, sufriese un expurgo durante la dictadura, como era habitual hacer entonces con las bibliotecas requisadas. Sin embargo, en medio de todo ese proceso sobrevivió un volumen, uno que sigue accesible en los fondos de consulta de la biblioteca todavía hoy en día. Es un tomo de novelas rosa anarquistas.

A principios del siglo XX, la novela corta de quiosco se convirtió en uno de los formatos de libros que más se vendían. Puede que los españoles de entonces no leyesen en masa a muchos de los escritores que ahora se estudian en Bachillerato —los libros, además, eran bastante caros—, pero eso no implica que no leyesen. La literatura de quiosco era muy popular y vendía mucho.

En general, la historiografía literaria marca el inicio de este bum con la aparición en 1907 de El Cuento Semanal, una colección ideada por el escritor Eduardo Zamacois y que ofrecía obras de escritores del momento, mucho más cortas y mucho más baratas, distribuidas en quioscos. Se convirtió en un éxito, con tiradas de miles y miles de ejemplares, y sirvió para que apareciesen muchas otras colecciones de novelas que seguían el mismo patrón de comercialización durante las siguientes décadas. Eran baratas, tenía una extensión similar a la de un cuadernillo y se podían encontrar en cualquier quiosco.

En estas colecciones se publicaba de todo. Había novelas sicalípticas, una suerte de predecesoras de las novelas eróticas y muy populares entonces; textos de divulgación sobre muchos temas, y novelas de todo tipo de géneros populares, como uno de los que se va a mantener entre los más vendidos en el siglo XX, la novela romántica.

Además, también había un cruce de géneros: existían colecciones de novelas que partían de una cierta ideología —el investigador Gonzalo Santoja ha hecho un recorrido por los años 20 y 30 localizando la llamada novela revolucionaria de quiosco, que encaja con diferentes ideologías de izquierda—, pero también de lo que los lectores querían leer. Es en ese contexto en el que se mueven las escritoras de novela romántica anarquista. Escriben novelas rosas, pero en ellas lo que se defiende son los principios del amor libre.

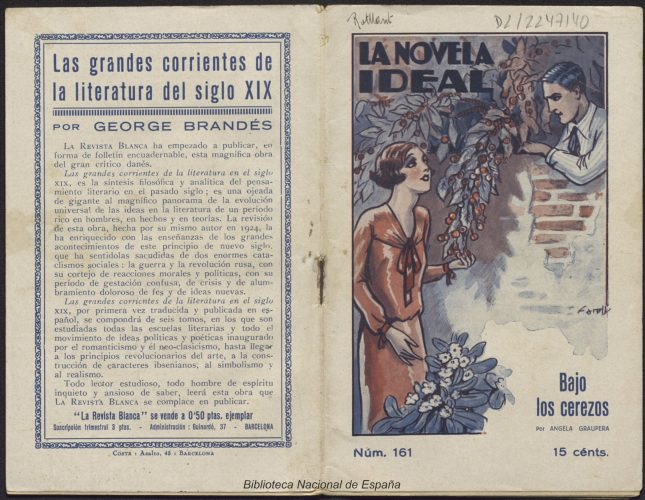

En los años 20, La Revista Blanca, una revista anarquista publicada por la familia Montseny, inició su propia colección de novela de quiosco. Se llamaba La Novela Ideal y sus creadores tenían muy claro que querían historias anarquistas, sí, pero también que fuesen entretenidas. La Novela Ideal no es una colección solo de novela rosa: la lista de escritores que participan en ella es muy amplia y diversa. Sin embargo, en la colección sí tiene entrada el género romántico y lo hace gracias a una serie de escritoras que trabajan para ellos.

Federica Montseny, la que se convertiría en la primera ministra de la historia de España y que era, junto a su familia, la creadora de la colección, fue una autora muy prolífica de textos para La Novela Ideal, una de esas escritoras de novela romántica anarquista. En uno de sus varios textos de memorias, deja claro que era un trabajo. «Pagábamos las Novelas Ideales y ello nos permitía tener colaboradores fijos», asegura en Mis primeros cuarenta años. El ensayista Antonio Orihuela, que está investigando ahora sobre estas escritoras, me explica por correo electrónico: «Frente a lo que suele ser muy habitual hoy, lo cierto es que cobraban por su trabajo cuando publicaban, al menos en La Revista Blanca». Muchas de esas mujeres eran periodistas, explica, otras maestras y otras venían de otras profesiones.

La Novela Ideal se mantuvo en el mercado de las novelas de quiosco entre los años 20 y los 30 y solo desapareció con la Guerra Civil. Su éxito era considerable. Federica Montseny apunta en sus memorias que la gente pensaba que se habían hecho ricos con la publicación –aunque no– y que las tiradas andaban en los 50.000 ejemplares por lanzamiento semanal. Este éxito implicaba que no solo los anarquistas leían estas novelas, sino que también lograban conectar con un público más amplio y que posiblemente llegaba a las historias porque les resultaban entretenidas.

La novela romántica como género tiene unas reglas muy claras. Es lo que ocurre, al final, con toda la literatura de género. En una novela de misterio, hay un crimen y una resolución final que deja claro quién es el culpable. En la romántica, hay un proceso amoroso en el que los protagonistas se encuentran y terminan en un «final feliz». Así, por ejemplo, si uno de ellos muere en las últimas páginas, no puede ser considerado una novela romántica.

A principios del siglo XX, lanovela romántica –como otras muchas novelas de género– se estaba aún asentando. Durante esas décadas se fueron publicando algunas de las historias que ahora se consideran las primeras novelas románticas modernas y las que inician la tradición. Aun así, las normas del género no están tan marcadas y en ciertas ocasiones hay como una zona borrosa entre lo que hoy identificaríamos sin problemas como novela rosa y lo que entraría ya más en la novela sentimental, en la que lo que importan son los sentimientos pero no tanto la relación entre los protagonistas.

La novela rosa anarquista se mueve en ese entorno y lo hace, además, partiendo de los principios propios del amor que defendía el anarquismo. Los protagonistas de estas novelas románticas defienden el amor libre. Sus decisiones y su camino hacia ese final feliz que la novela rosa asegura vienen marcados por ello. Pero ¿qué es exactamente amor libre? La verdad es que, leyendo estas novelas rosas ahora, las resoluciones de sus protagonistas parecen hasta lógicas, porque encajan con lo que entendemos que deben ser las relaciones amorosas, pero entonces rompían por completo con las ideas del «matrimonio burgués».

Los anarquistas –los de las novelas, al menos, de una forma ideal– no creían en el matrimonio, consideraban que la relación debería poder acabarse cuando las partes habían perdido el amor que sentían el uno por el otro (en un momento en el que en España no existía el divorcio, aunque era un tema de debate recurrente en los medios) o que la pareja debería establecerse entre iguales. Esto era lo que defendían, a grandes rasgos, las novelas románticas de La Novela Ideal. Sus protagonistas tenían hijos con los hombres con los querían tenerlos sin pasar por la vicaría (quizás deberíamos apuntar aquí que estas escritoras creían que el destino principal de una mujer era ser madre, algo que hoy ya está más o menos superado) y dejaban las relaciones cuando estas ya no funcionaban.

En una novela de Federica Montseny, por ejemplo, el final feliz llega cuando los dos protagonistas deciden separarse. Puede parecer a primera vista algo que choca completamente con la esencia del género, pero en realidad sigue funcionando como una novela romántica. Las historias presentaban además modelos femeninos que encajan con las aspiraciones más de vanguardia de la mujer moderna de principios de siglo. Muchas de las protagonistas de las novelas rosas anarquistas que he leído son mujeres profesionales. En otra de las novelas de Montseny, por poner una muestra, los dos protagonistas son una suerte de pareja ideal: ella es abogada, él es ingeniero y son absolutamente iguales en su hogar.

En definitiva, y como explica Antonio Prado en Matrimonio, familia y estado: escritoras anarco-sindicalistas en La Novela Ideal, estas historias presentan a la nueva mujer, a la nueva familia y a un nuevo orden social.

Periodistas, enfermeras de guerra y otras escritoras sorprendentes

Que las protagonistas de estas novelas se comporten de este modo y presenten esa versión ideal de cómo querrían que fuesen las cosas tiene bastante lógica cuando una se sienta a analizar quienes eran las mujeres que escribían estas novelas rosas.

Posiblemente, no todas estas escritoras profesionales eran anarquistas. Reconstruyendo sus biografías, esto me parecía un tanto evidente. Le pregunté a Antonio Orihuela por esta cuestión. Me señaló que es difícil responder a si eran todas o no anarquistas. «En esa época, hablamos de los años veinte, aún es difícil distinguir entre anarquistas, republicanos federales, radicales, comunistas libertarios, etc… así que las escritoras progresistas digamos que se movían en un frente amplio de colaboración con todo aquello que ensanchara el horizonte de la emancipación social», explica. Orihuela también recuerda que durante los años 20 existía censura en prensa, dado que España estaba viviendo la dictadura de Primo de Rivera, lo que también puede afectar a cómo se desarrollan las historias de las novelas.

Pero ¿quiénes eran estas escritoras? Acceder a la biografía de Federica Montseny, la escritora más prolífica de La Novela Ideal, es sencillo. Montseny fue una de las personalidades claves del anarquismo de principios de siglo, también luego una de las del exilio republicano. En cualquier biblioteca se pueden encontrar biografías que abordan su vida. Con las otras escritoras, las cosas son más complicadas, aunque adentrarse en las hemerotecas y seguir su pista por los periódicos de la época permite desvelar sus personalidades. Son sorprendentes y fascinantes.

[pullquote]Pero ¿quiénes eran estas escritoras? Acceder a la biografía de Federica Montseny, la escritora más prolífica de La Novela Ideal, es sencillo. Montseny fue una de las personalidades claves del anarquismo. En cualquier biblioteca se pueden encontrar biografías que abordan su vida. Con las otras escritoras, las cosas son más complicadas[/pullquote]

Tras Montseny, Ángela Graupera y Regina Opisso fueron quienes más títulos publicaron. Graupera tiene una de esas biografías de las que se puede saber muy poco, pero los datos que se tienen invitan a querer saber mucho más. Poco se sabe de ella antes de la I Guerra Mundial, más allá de que se casó y tuvo una hija. En 1914 se sacó el título de practicante. Ese verano estalló la guerra y Graupera se montó primero en un barco a Marsella y luego en un tren hasta Serbia para ofrecer sus servicios como enfermera a la Cruz Roja.

Tenía casi 40 años y estaba empezando la que iba a ser su carrera como autora. Durante la guerra escribió crónicas desde el frente balcánico para la prensa catalana –el libro que publicó luego con sus vivencias fue reeditado hace un par de años y está todavía en librerías– y cuando volvió tras el fin de la I Guerra Mundial seguiría escribiendo en medios, publicando libros –novelas rosas incluidas– y siendo una figura pública como conferenciante. También se convirtió en una decidida pacifista.

El mundo en el que se mueve Graupera en las menciones en prensa de la Cataluña de los años 20 y 30 es también el mundo en el que se encuentra Regina Opisso. Ella no fue corresponsal de guerra, pero sí una escritora muy prolífica. También se casó y tuvo dos hijos justo antes de empezar su carrera en medios. La familia de Opisso tenía diferentes vínculos con el universo de los medios y de la literatura. Ella fue columnista, publicando en El Diluvio textos sobre todo tipo de temas (política incluida), y también se pasó los años 20 y 30 dando conferencias. Además, escribió durante todos esos años muchos libros.

Las escritoras del resto de la lista – algo más del 20% de todas las personas que publicaron en La Novela Ideal eran mujeres– firman cada una de ellas menos títulos. De algunas es imposible saber quiénes eran. Sus nombres o bien parecen claramente pseudónimos (ocurre con África Roja, por ejemplo) o bien resultan demasiado comunes como para afrontar una investigación por palabras clave en hemerotecas digitales (Manolita Gutiérrez es una muestra). De otras, los datos se sacan a cuentagotas. María Amparo Borrás, por ejemplo, escribió unas «notas femeninas» para el Heraldo de Zamora durante los años 20 y publicó alguna que otra novela. También firmó una biografía sobre María Cristina de Habsburgo-Lorena que es el título que más referencian los medios de la época.

A otras escritoras de la colección es más fácil seguirles la pista porque luego han sido abordadas en investigaciones por otras razones. Es lo que ocurre con Antonia Maymón, sobre la que existe una biografía escrita por Mª Carmen Agulló y Mª Pilar Molina, porque Maymón fue una de las maestras pioneras en educación anarquista.

Cecilia García, que firma un par de novelas en los años 30, podría ser una de esas autoras imposibles de localizar por tener un apellido demasiado común, pero no lo es porque justo después se convertirá en periodista. Firmando ya como Cecilia G. de Guilarte fue enviada especial de la prensa anarquista en el frente de guerra en el norte de la península. Sus crónicas también han sido recuperadas y son una lectura muy interesante. A diferencia de lo que suele ocurrir con las crónicas de guerra habituales, Guilarte no tiene reparos en hablar de las menudencias de la vida en el frente y hasta de los momentos en los que los soldados se aburren. Poca épica en los textos que firma esta escritora.

El final de estas escritoras

Escribir novelas rosas puede parecer poco arriesgado. Durante la dictadura de Primo de Rivera, la censura dejó que estas historias saliesen a la luz, a pesar de que en realidad estaban vendiendo principios absolutamente revolucionarios (posiblemente asumían que eran tonterías para mujeres).

Sin embargo, después de la Guerra Civil, haber escrito novelas románticas anarquistas no era, ni de lejos, algo inocuo. La suerte de estas escritoras estás bastante marcada por su compromiso político. Muchas de ellas aparecen en las listas del Centro Documental de la Memoria Histórica, donde cuentan con fichas del Fichero General Político-Social. Desde el archivo me explican que estas fichas servían como herramienta de búsqueda de antecedentes políticos durante los primeros años de la dictadura.

Federica Montseny escribe, a años vista, que el franquismo consideraba que La Novela Ideal «envenenó a tres generaciones de españoles». Las publicaciones de la familia Montseny eran, además, de las que eran consideradas a expurgar de las bibliotecas y a caer en las hogueras en las que se quemaron libros durante ese período. De ahí que el tomo que se conserva en la biblioteca de Ferrol –y que por los sellos que muestra parece que estuvo accesible en la biblioteca municipal posterior– resulte tan fascinante y digno, por sí mismo, de análisis.

[pullquote]El recuerdo de la obra de estas escritoras ha ido quedando borrado por el paso del tiempo. Incluso en autoras que se han convertido en figuras históricas tan populares como Federica Montseny, es poco habitual que se reediten sus novelas rosas[/pullquote]

Algunas de estas escritoras partieron al exilio. Lo hizo Federica Montseny, que pasó la II Guerra Mundial en Francia y que acabaría en una cárcel de la Francia colaboracionista. También Cecilia G. de Guilarte se iría a vivir a México.

Otras se quedaron en España. Son los ejemplos de Ángela Graupera, Antonia Maymón o Regina Opisso. Graupera murió en su casa de Barcelona en 1940 y Maymón pasó por las cárceles franquistas (sus biógrafas escriben que en la causa contra ella no se tuvieron en cuenta sus libros, pero sí su activismo como maestra anarquista). Regina Opisso siguió viviendo en Barcelona, ganándose la vida nuevamente como escritora de novelas rosas. Lo hizo bajo múltiples pseudónimos y partiendo de una diferente visión del amor.

Una historia por recuperar

El recuerdo de la obra de estas escritoras ha ido quedando borrado por el paso del tiempo. Incluso en autoras que se han convertido en figuras históricas tan populares como Federica Montseny, es poco habitual que se reediten sus novelas rosas. Las de Ángela Graupera son las más fáciles de localizar: la escritora ha entrado en dominio público y la Biblioteca Nacional las ha digitalizado.

Para el resto, se han aplicado los mismos factores que han hecho que nos olvidemos de tantas escritoras de los años 20. Creo que además les ha afectado el hecho de que escribiesen novela rosa, un género todavía un tanto infravalorado. Antonio Orihuela me dice que no cree que la “cultura rosa” sea un factor negativo –dado que es muy popular– pero que sí lo es que desarrollasen “un imaginario antagonista al capitalismo y al patriarcado”.

Sea como sea, el momento de recuperarlas ha llegado y podría estar empezando. Desde el archivo de la Fundación Anselmo Lorenzo, el más importante sobre el legado anarquista en España, me confirman que sí, que el interés por las escritoras anarquistas va en aumento. Incluso, los ecos de la novela rosa anarquista se encuentran entre las páginas de uno de los best-sellers que están llegando este otoño a las mesas de novedades.