Ser edificio histórico en la Comunidad de Madrid es una profesión de riesgo. A primeros de julio de 2018 apareció una noticia que se hizo viral en los medios: el famoso templete del metro Gran Vía, diseñado por Antonio Palacios en 1919, iba a regresar su antiguo emplazamiento –o, más bien, una copia, ya que original está en O Porriño, ciudad a la que se cedió en los años 70–.

Al mismo tiempo, otra noticia anunciaba que el Ayuntamiento sellaba un acuerdo para la construcción de un edificio de 443 viviendas en el espacio de las cocheras centenarias de Cuatro Caminos, con la promesa de trasladar los elementos con valor patrimonial a un emplazamiento adecuado.

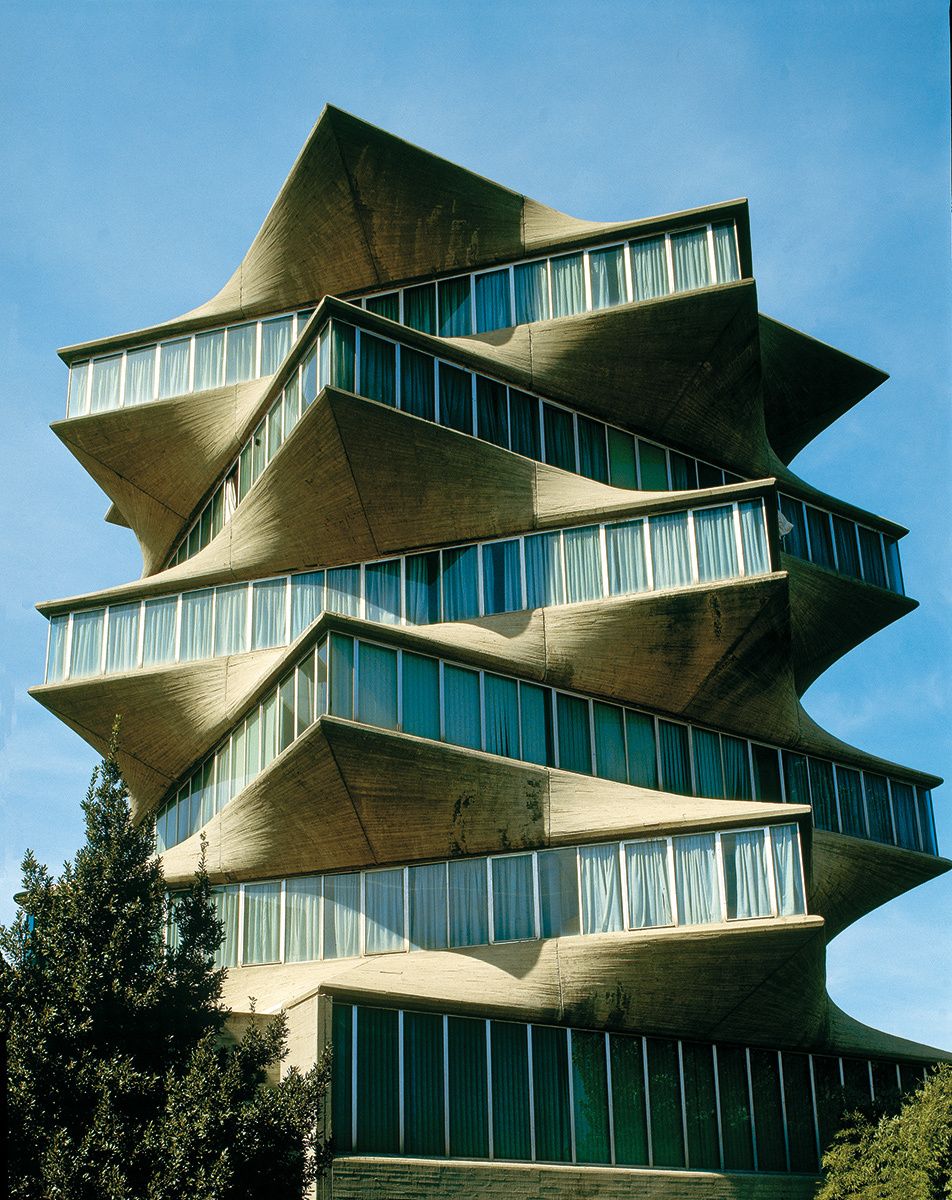

Noticias de este tipo hacen pensar en otros monumentos como el Pabellón de los Hexágonos, una obra que fue galardonada con el primer premio en la Exposición Universal de Bruselas de 1958 y que ahora se cae a pedazos en la Casa de Campo. O la Pagoda de Fisac, que observa desde hace años, resignada, desde el cielo (o el infierno, según se mire) de los edificios históricos que fueron derribados de forma inexplicable.

En Madrid hay muchos edificios que sufrieron esa misma suerte. Esta es la historia de algunas de esas arquitecturas perdidas.

Arquitecturas perdidas de Madrid

¿Qué siente un edificio cuando va a ser derruido? Esa es la pregunta que responde Rubén Señor en su novela Segundo (biografía de un piso):

«Me siento impotente, pero sobre todo, vacío. No me queda nada. Me había acostumbrado tanto a gritos, rumores, ronquidos, orgasmos, reproches, llantos y risas que este silencio es la peor de las agonías. He oído muchas veces que las personas poco antes de morir ven pasar sus vidas en imágenes. En este momento, las únicas imágenes que me vienen pertenecen a todos aquellos que han pasado por mí…».

En las ciudades, esos lugares masivos a los que no se llega sino que, más bien, se es engullido, la aparición y desaparición de edificios es ley de vida. El abandono, la especulación o las guerras pueden hacer que una edificación deje de existir para dar paso a nuevas construcciones. El problema ocurre cuando no son simples construcciones.

No todos los arquitectos son igual de notorios y lo mismo pasa con sus obras. Hay edificios que quizá puedan ser sustituidos. Hay otros que en ningún caso debieran sufrir esa suerte. Eso es lo que le ocurrió a la Pagoda de Miguel Fisac, uno de los ejemplos más famosos de atropellos arquitectónicos sucedidos en la Comunidad de Madrid.

Creada en 1965 junto a la carretera de Barcelona, el edificio Laboratorios Jorba, más conocido como la Pagoda, era un edificio de hormigón armado que se convirtió en una de las mejores muestras arquitectónicas de la época gracias a su llamativa forma de estrella. En 1999, tras la venta del edificio, se llevó a cabo su derribo, operación en la que el Ayuntamiento de Madrid no tomó cartas al no estar incluida la obra (de forma inexplicable) dentro del listado de edificios protegidos.

Otro caso, aún más reciente, fue el de la casa Guzmán de Alejandro de la Sota.

En el año 2017, cuando unos estudiantes de arquitectura de la Universidad de Alcalá acudieron a Algete a dibujar la obra para un ejercicio universitario, se encontraron, en su lugar, un edificio totalmente distinto. Por lo visto, la casa fue derruida en 2015 por los herederos de Enrique Guzmán, la persona que encargó su construcción en los años 70 al arquitecto pontevedrés. El edificio, al igual que la Pagoda, carecía de protección oficial.

En la web del arquitecto –fallecido en 1996–, se puede leer un comunicado, emitido en 2017, en el que se explicaba que «la Casa Guzmán ha sido hasta hoy una obra de referencia de la arquitectura contemporánea española. Sin embargo, nada ni nadie ha impedido que su descendiente haya podido tomar la decisión de sustituirla por otra cosa. Es el concepto de lo mío es mío y hago con ello lo que quiero. En arquitectura, a diferencia de otras artes, esto es lo normal. Nadie se imagina que un heredero pueda destruir un cuadro o una escultura, quemar el manuscrito de un escritor. Nadie lo puede imaginar y tendría enfrente, además del peso de la ley, el escándalo de la sociedad. En la arquitectura, sin embargo, es posible y ocurre en demasiadas ocasiones».

Treinta años antes de que los herederos de Enrique Guzmán decidiesen que la obra de De la Sota era un objeto prescindible, tuvieron lugar dos derribos muy polémicos: el del mercado de Olavide y el del frontón Recoletos.

El mercado de Olavide fue construido a comienzos de los años treinta del siglo XX por Francisco Javier Ferrero Llusía. Según explican Antonio Areán Fernández, Jose Ángel Vaquero Gómez y Juan Casariego Córdoba en su libro Madrid. Arquitecturas perdidas 1927-1986, el mercado de Olavide se trataba de «una obra de planta octogonal y fuerte sabor expresionista, uno de los ejemplos más brillantes de la arquitectura madrileña».

Pese a los intentos por detener su voladura, el Ayuntamiento, finalmente, procedió a su destrucción, desoyendo las opiniones del Colegio de Arquitectos de Madrid.

El frontón Recoletos (imagen de portada) se construyó en la misma época que el mercado de Olavide, entre 1935 y 1936. El proyecto lo llevaron a cabo Secundino Zuazo y Eduardo Torroja y se convirtió en la mayor estructura de este tipo construida en Europa hasta la fecha.

A diferencia del mercado de Olavide, el frontón recibió su primer aviso de sentencia cuando fue dañado durante la Guerra Civil, con la mala suerte de que una tromba de agua que cayó cuando se estaba reparando provocó un derrumbamiento parcial de la estructura. Los ingenieros Fernández Casado y Romero lo reconstruyeron utilizando elementos metálicos, perdiendo así parte de su originalidad. Finalmente, en 1974, se llevó a cabo su derribo, siendo sustituido por edificios de viviendas.

En la larga lista de edificios desaparecidos también se encuentran algunos tan sorprendentes como dos proyectados por Luis Gutiérrez Soto: el dancing-salón de té Casablanca y las piscinas La Isla.

El Casablanca, diseñado en 1933, se encontraba en la actual plaza del Rey. Como explican Areán, Vaquero y Casariego en su libro, el edificio estaba diseñado «dentro de la actitud moderna con la que se proyectaban en la época tiendas, cafés… El cabaret Casablanca tiene sus raíces en la meca del cine, Hollywood […], la sala con una plataforma móvil, el techo practicable y el juego de luz y agua con múltiples posibilidades crean diferentes decorados en los que soñar es fácil».

Las piscinas de La Isla, por su parte, fueron diseñadas en 1931 dentro de una política constructiva que giraba en torno al ocio. Con la llegada de la República, «la ciudad se abre hacia la Casa de Campo y el monte de El Pardo, hasta ahora cotos reales», explica el libro Madrid. Arquitecturas perdidas 1927-1986.

El edificio, diseñado como si fuese un barco varado en mitad del río, se construyó en mitad de una isla del río Manzanares, uniendo Madrid con la Casa de Campo. Durante la Guerra Civil la estructura quedó bastante dañada. En 1947, tras un desbordamiento del río, la piscina dejó de utilizarse, para ser clausurada de forma definitiva en 1954.

El pabellón de los Hexágonos, un primer premio convertido en ruina

En el año 1958 tuvo lugar la Exposición Universal de Bruselas, la primera celebrada después de la Segunda Guerra Mundial. El tema principal estaba dedicado al progreso y a la figura del ser humano en mitad de un mundo sumido en la Guerra Fría y la sombra de la amenaza nuclear. Fue en esta Exposición en la que se construyó el famoso Atomium.

Sin embargo, los triunfadores de la convención fueron los españoles José Antonio Corrales y Ramón Vázquez Molezún, que consiguieron el primer premio gracias al pabellón que diseñaron para representar a España en la Exposición, el conocido posteriormente como Pabellón de los Hexágonos.

En 1995, año de la publicación del libro Madrid. Arquitecturas perdidas, Areán, Vaquero y Casariego escribieron lo siguiente sobre el Pabellón de los Hexágonos: «Esta obra, singular por su nacimiento y desarrollo, ingeniosa en su planteamiento y en el detalle, moderna y orgánica, está encontrando una muerte poco digna de su origen, lenta pero segura, y sobre todo vulgar, como vulgar es el estado del Reciento Ferial en estos momentos».

23 años después, el Pabellón de los Hexágonos se encuentra en estado de ruina, invadido por los grafitis, la maleza y el óxido en mitad de un Recinto Ferial donde se suceden los incendios por el descuido y la okupación.

Pequeños pasos hacia el cambio

Entre enero y febrero de 2017 tuvo lugar, en el Palacio Cibeles, la exposición Ciudad decisiva, en la que se recordaba algunos edificios derribados y otros en riesgo de desaparición. Entre los derribados, aparte de los ya mencionados en este artículo, se sumaba la cárcel de Carabanchel. Los edificios en riesgo de desaparición que se exponían en la muestra eran las cocheras de Cuatro Caminos, el Edificio España, la Nave de Clesa o el Pabellón de los Hexágonos.

En una entrevista concedida al diario El País, la comisaria de la exposición Inés Caballero, explicaba que «se quería hacer una reflexión sobre la desprotección de la arquitectura, sobre qué uso le damos al legado histórico. No existe la conciencia de que los edificios contemporáneos puedan ser patrimonio, mientras que con los antiguos ya se asume».

En dicho artículo, el arquitecto Josemaría Churtichaga explicaba que «la sociedad no protege la arquitectura del siglo XX ni comprende que es un valor cultural». Esta opinión la reforzaba José María Ezquiaga, decano del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid, explicando que «el único remedio a largo plazo es conseguir que la opinión pública entienda los valores de los edificios contemporáneos, que lo que les da valor no es solo el paso de los años, sino la inteligencia humana, lo que han aportado a la cultura».

Una de las opciones para proteger este tipo de construcciones es incorporarlas a los catálogos de protección, algo que no se está realizando de forma correcta. Sin embargo, no todos los edificios corren la misma suerte. Existen ejemplos en los que primó la conciencia histórica, como el cuartel Conde Duque, convertido en centro cultural, o el antiguo Matadero, convertido en la actualidad en un referente para el arte y la cultura de la capital.

Entre los casos más recientes de rehabilitación de espacios históricos se encuentran el Silo de Hortaleza y el frontón Beti Jai.

El Silo se trata de una torre poligonal de autor desconocido que fue construido en 1928 para almacenar los productos de las huertas del desaparecido municipio de Hortaleza, ahora imbuido en el término municipal de Madrid. Tras varios años en situación de abandono, en mayo de 2018 volvió a abrir al público reconvertido en mirador y centro de exposiciones.

Por su parte, el frontón Beti Jai ha estado a punto de convertirse en otro integrante más de la larga lista de edificios abandonados a su suerte. Diseñado por Joaquín Rucoba e inaugurado en 1894, el frontón fue utilizado como tal hasta 1919. Después pasó por varios usos como el de comisaría, espacio de ensayo de bandas musicales vinculadas a la Falange y como taller de reparaciones de Citroën.

En 2011 fue declarado Bien de Interés Cultural por la Comunidad de Madrid y en 2015 comenzaron las obras de rehabilitación que continúan hasta el día de hoy.

La reciente noticia de la reposición del templete de la Gran Vía en forma de copia recuerda a otros casos como el de la Gasolinera Porto Pi, diseñada por Fernández Shaw en 1927 con estilo expresionista y referencias futuristas, que fue derribada en 1977 y reconstruida en 1996 a modo de réplica.

Ejemplos como estos hacen pensar en el gasto doble que supone el derribo y la reconstrucción posterior, aparte del hecho de que esa pieza no volverá a ser vista como el elemento histórico que fue, sino como un mero parche de cartón piedra.

Un parche que evidencia el problema real de la situación: la constante desmemoria e irresponsabilidad de los gobernantes que tropiezan, década tras década, una y otra vez, en la misma piedra: la de olvidar el valor histórico del pasado más próximo, que es el que construye los cimientos del tiempo presente.

«El olvido es la mejor condición del ser humano», decía el mago argentino René Lavand.

«Pero eso no debiera incluir a los políticos», habría que añadirle.

Acabo de llegar de Oporto, una ciudad que no solo ha respetado sus edificios más emblemáticos, también aquellos que lo son menos. Conviven en la misma ciudad exquisitos ejemplos desde 1914 hasta los 60s, pasando por los 30s y los 50s, y está fomentando una labor de reconstrucción que debería servirnos de ejemplo.

Felicitaciones por el excelente articulo.

Ando a menudo por diferentes partes de Madrid y siento pena e impotencia ante la transformacion tan dramatica de sus zonas comerciales y hosteleras.

Todo no debiera ser posible ni permitido. Se nos van para siempre trozos de la historia de la ciudad que perdiendo su identidad.

Pena e impotencia.

Efectivamente, Oporto y en general todo Portugal es un gran ejemplo de lo que debemos aprender. Nunca perdonaré que derribasen la estación de hierro de Málaga a donde llegaban los trenes para construir un centro comercial. Fue la misma barbaridad que volar una catedral histórica, ni más ni menos.

Totalmente de acuerdo. Lo he visitado tres veces y cada paseo por sus calles me regala nuevas sorpresas tan agradables … Y sus gentes tan amables.

Fantástico artículo. En efecto en Madrid triunfa el filisteísmo arquitectónico y una larga tradición de gobernantes paletos y cortos de miras. Vivo en en Reino Unido que aunque no es un ejemplo de urbanismo inteligente (no hay planificación central alguna por parte de las autoridades, todo está en las garras de los actores privados) recientemente causó revuelo la concesión de protección a muchos edificios de arquitectura postmoderna de los 80, y el brutalismo de los 60 y 70 hace ya años que se reconoce y valora

Son 3 o 4 las reconstrucciones acuciantes que hay que realizar en Madrid.

1. La Pagoda de Fisac.

2. El Frontón Recoletos de Torroja.

3. El Hotel Florida de Palacios en Callao.

4. Palacio de Medinaceli

Añadiría un ejemplo muy reciente: el pasadizo comercial en Tribunal, que unía la calle Fuencarral con Corredera Alta de San Pablo. El interior era una auténtica maravilla sesentera que ha sido destruído de un plumazo y sustituído por más viviendas.

Un artículo magnífico, muy bien documentado y hermosamente ilustrado. Echo en falta, eso sí, alusiones a los teatros históricos que en la segunda mitad del siglo XX se han destruido. Pienso ahora, a bote pronto, en el Cómico (donde ahora ponen Festilandia), en el teatro-circo Price de la plazuela del Rey, en el Martín de la calle de santa Brígida, en el Cervantes de la corredera baja de san Pablo, en el Chueca de la plaza de Chamberí, en el Fuencarral de la calle ídem, en innumerables cines de la Gran vía, etc., etc., etc.