A veces, un descampado grita más que miles de pancartas o de voces en una manifestación. El gran solar abandonado que ocupaba la desaparecida cárcel de Carabanchel habla más de la historia negra de un edificio maldito que cualquier otro documento.

Entre hierbas silvestres, escombros y con la sombra alargada del CIE de Aluche que albergaba el antiguo hospital penitenciario asociado a la prisión, está sepultada una cárcel que se convirtió ya desde su nacimiento en «la historia de un fracaso de dimensiones colosales».

Causas del fracaso del gran proyecto del franquismo

Quien afirma la frase entrecomillada es el doctor en Historia por la UCM y arqueólogo Luis A. Ruiz Casero, autor del ensayo Carabanchel La Estrella de la Muerte del franquismo (Libros del KO, 2025), que ha buceado en la historia de la cárcel. En su opinión, son varios los factores que explican ese fracaso.

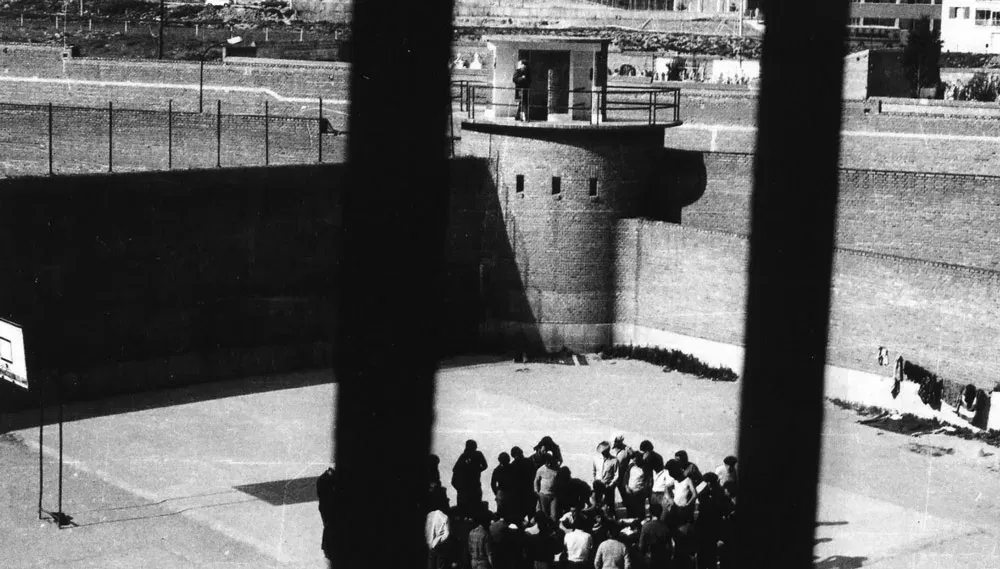

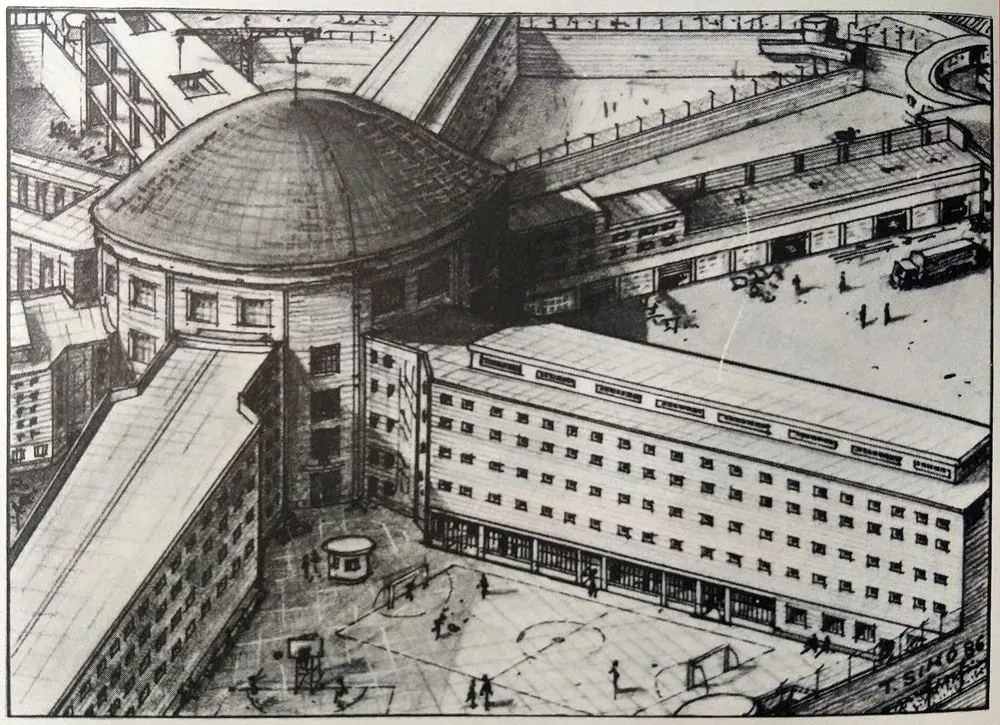

En primer lugar, «el propio fracaso arquitectónico del espacio». La prisión se había planteado como un edificio monumental y para su desarrollo se contó con los mejores arquitectos de la época. En su construcción se obligó a trabajar a los presos políticos que habían combatido o apoyado al bando republicano, en unas condiciones que convertían este proyecto franquista en el gemelo de otro que se ha llevado toda la fama: el valle de Cuelgamuros, conocido como Valle de los Caídos.

Sin embargo, subraya Ruiz Casero, desde el principio ese proyecto arquitectónico empieza a naufragar debido a un montón de razones: el aislamiento de España, el elevado coste de los materiales de construcción, los cambios que implicó el paso del totalitarismo inicial del franquismo a una dictadura que, al menos estéticamente, era más agradable para las potencias vencedoras de la II Guerra Mundial…

«La cárcel queda inacabada. Hasta el momento de la demolición es un edificio como construido a pegotes, y con partes que nunca se llegan a finalizar ni a poner en uso», resume el autor del ensayo.

Fracasa también la primera causa por la que Franco decide construir esta cárcel: el proyecto totalitario franquista de integrar en una gran ciudad penitenciaria todos los estamentos del circuito carcelario por los que tenían que pasar los presos políticos represaliados y algunos comunes que, aunque muy minoritarios, también fueron trasladados a Carabanchel. Y todo el proceso de reeducación de esos presos que se planteaba según la ideología del franquismo.

«Todo eso fracasa porque cambian los tiempos también, y sobre todo porque hay una resistencia no ya en Carabanchel, sino en toda la población reprimida y reclusa de España que, en ocasiones, sí que aceptan colectivamente un cierto silencio, pero nunca renuncian colectivamente a sus ideales. O sea, es un fracaso de reconversión ideológica de una población desafecta al régimen».

Y es también un fracaso como un proyecto de la eliminación de la memoria histórica porque, a pesar de que la cárcel se abandona, se cierra y se demuele, «en la sociedad la memoria permanece», afirma Ruiz Casero.

La cárcel, explica, sigue siendo una referencia tanto para la memoria democrática del país como para la memoria del barrio que se construyó a su alrededor. Las referencias culturales (en la música, en el cine, en la literatura…) son todavía fuertes y siguen girando alrededor de esa prisión, lo que la hace conocida también incluso en generaciones que ni siquiera la conocieron en pie.

«Ese es el último fracaso, la memoria de Carabanchel permanece y va a permanecer mucho tiempo todavía», concluye el historiador.

La conocida más desconocida

Leer el ensayo de Luis A. Ruiz Casero lleva a descubrir aspectos de la historia de esta prisión que resultan desconocidos, empezando por el hecho de que fuera construida por presos políticos represaliados y utilizados como mano de obra esclava. También que albergó mujeres, no solo hombres. Y que en ella se llevaban a cabo ejecuciones.

En la memoria colectiva está la impronta de personajes destacados como Marcelino Camacho, Ramón Tamames, Miguel Boyer o Nicolás Sartorius, entre otros, pero la historia y la vida de esta prisión es mucho más larga y compleja. El propio autor del ensayo reconoce haberse sorprendido con lo descubierto en el proceso de investigación para escribir este libro.

«Por mi carrera investigadora, he estado más especializado en la represión del primer franquismo, todo lo que cuento de los años 40. Todo lo demás fue un proceso de aprendizaje. Pero especialmente todo lo que ocurre después de la muerte de Franco con la cárcel, que aún dura —a pesar de haber nacido como una cárcel un poco caduca, con un modelo arquitectónico ya propio de otras épocas, masificada, etc.—20 años más en democracia funcionando como una institución penitenciaria».

Ruiz Casero reconoce que son esos años los que más sorpresas le ofrecieron, «tanto a nivel de curiosidad personal como de perplejidad por ciertas condiciones que se dieron en la cárcel y que en democracia yo creo que es difícil de tolerar».

Convivencia entre presos

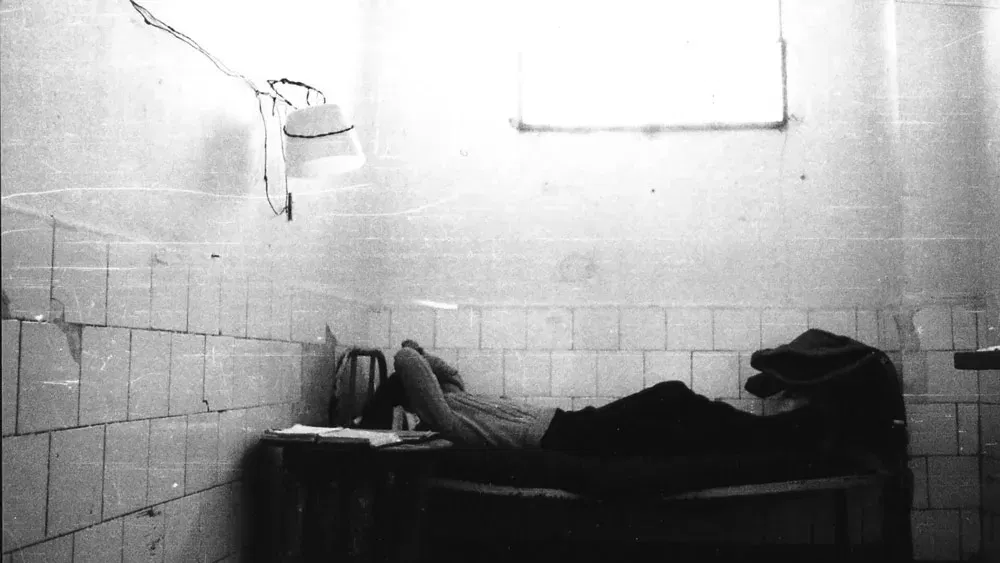

Presos políticos y comunes convivieron hasta la Transición en un totum revolutum en el que compartían celdas diminutas y masificadas, malos tratos, torturas y vejaciones por parte de sus carceleros en unas condiciones de vida dramáticas e inhumanas.

La convivencia entre ellos no siempre fue fácil, aunque el historiador reconoce que dependía, en muchos casos, de la actitud de los políticos, que se veían a sí mismos—algunos de ellos, no todos—con cierta superioridad moral. Aunque también estaban quienes veían la cárcel como un lugar donde confluía gente de toda clase social y condición, uno de esos pocos lugares, aclara Ruiz Casado, donde existía «la mixtificación de clases» dentro de esa sociedad del franquismo que era mucho más rígida, con más estamentación social. La cárcel, comenta, «vulneraba eso porque integraba y mezclaba todas esas capas de la sociedad».

Los comunes, por su parte, aunque muchos sintieran por los políticos cierto desprecio, siempre hablaban de ellos con respeto y admiración en cuanto a su organización. Tanto, que aprendieron de ellos la manera de organizarse y de luchar por conseguir beneficios para sus condiciones de vida en la prisión. Una de aquellas organizaciones, que tuvo un peso importante en la vida carcelaria de Carabanchel, fue la COPEL (Cooperativa de Presos en Lucha).

Un cóctel explosivo que detonó un motín

A finales de los años 70 del siglo pasado, una serie de factores provocaron el motín de los presos, una vez fuera de prisión los presos políticos.

Por una parte, estaba el agravio comparativo que habían supuesto para muchos de los considerados presos comunes, que se sentían también víctimas de la dictadura, aquellas políticas de apertura que trajo la Transición en forma de amnistías e indultos: homosexuales, insumisos del servicio militar y los pertenecientes a bandas como ETA y GRAPO, que sí se veían como presos políticos y quedaron fuera de las amnistías e indultos.

«Además, pasaba otra cosa que contribuía al cóctel, y es que habían convivido mucho tiempo con todo este núcleo de presos políticos muy combativo», añade Luis A. Ruiz Casero. «Y lo que hacen los comunes es copiar también esas mecánicas de lucha e incorporarlas a su arsenal, junto con otras más novedosas y más agresivas también que son las que estallarían en esos motines».

Heroína y sida

Con la salida de los presos amnistiados e indultados con la llegada de la democracia, las cosas cambiaron en la cárcel, sobre todo en cuanto a unidad y organización de los presos, aunque tal y como especifica Ruiz Casero, se debía quizá más a cuestiones externas que a condicionantes de la prisión.

«Por una parte, a partir de los años 60 y de otra manera también en los años 90, la población penitenciaria en España se convierte en una población mayoritariamente de inmigrantes: primero de otras partes de España, pero también de otros países». Esos presos venidos de fuera tenían mucha menos vinculación y muchas menos redes sociales que les apoyaran desde el exterior. Ese hecho les obligaba a sobrevivir por su propia cuenta dentro de la cárcel y les llevó a formar sus propios núcleos más aislados en razón de su nacionalidad y su lengua.

«Pero, sobre todo, cambia la cosa por la irrupción de dos vectores que afectaron enormemente a España en los años 80, que fueron la heroína y el sida», resume el historiador. «La cárcel era un campo de cultivo perfecto, y más en concreto la de Carabanchel, que estaba masificada».

Aunque, en su opinión, el detonante del cambio más grave fue la heroína, que llevaba a quienes eran adictos a esta droga a pensar únicamente en su propio consumo, sin importarles nada más. «Los presos de la COPEL lo cuentan en sus memorias; la heroína destruyó las redes de solidaridad que habían creado estos presos comunes».

La debacle

Durante los primeros años de la Transición, sobre todo al principio de los gobiernos de Felipe González, se pone en marcha una nueva política penitenciaria en España. Entre los beneficios que supuso, estaba el fin de la masificación de las prisiones y la vulneración de la intimidad de los presos.

Pero la propia arquitectura e historia de la cárcel la habían convertido para entonces en un lugar caduco e incómodo. No es solo que ya no se construyeran cárceles siguiendo el modelo panóptico de la de Carabanchel, es que aquel era un lugar asociado a la represión, a un lado negro de lo que la recién restaurada democracia consideraba que no tenía lugar y que debía desaparecer. Fue entonces cuando se acordó su cierre y posterior demolición.

«Lo que pasa es que creo que los discursos en pro de la demolición han envejecido regular —se queja Ruiz Casero—, porque, por una parte, hablaban de la eliminación de una capa de memoria que creo que es fundamental recordarla. No solo es arte o patrimonio lo bonito y no solo es digno de ser recordado lo edificante. Por otra parte, hablaban de unas promesas de progreso, de beneficios para el barrio que desde 2008 —y ya casi han pasado 20 años— no se han materializado».

Documentación perdida

Con la demolición de la cárcel, a pesar de las intensas protestas vecinales y sociales que surgieron en contra del derrumbe de la prisión, desapareció no solo un lugar que forma parte del patrimonio histórico español, aunque sea un patrimonio incómodo (también lo es Auschwitz y nadie se cuestiona hacerlo desaparecer), sino también su archivo documental.

¿Fue algo intencionado o accidental? El autor del ensayo no se atreve a dar una respuesta concreta. Lo que se conserva son copias de algunos documentos conservados en el Archivo General de la Administración y gracias a la iniciativa de las archiveras del Ministerio del Interior, que, cuando cerró la cárcel, pudieron recoger algunos elementos, como fichas y expedientes completos de presos, que ellas consideraron que era importante salvar.

Por el camino, sin embargo, se perdió una enorme cantidad de documentación del día a día de la prisión, «cosas que a los investigadores nos interesan muchísimo —comenta Ruiz Casero—, desde el dinero que se gastaba en las dietas a cómo se organizaba el trabajo interno en la prisión, cuestiones relacionadas con la resistencia a la autoridad, los motines y todas esas cosas que hemos tenido que reconstruir casi como si de un yacimiento arquitectónico se tratara: recogiendo fragmentos, testimonios, documentos superdispersos, y tratando de dotarlos de coherencia y de veracidad contrastándolos con otros».

También los vecinos les entregaron documentos que se habían llevado de las ruinas de la cárcel abandonada casi como si fueran suvenires. Porque mucha documentación quedó olvidada tras el cierre de la prisión, algo que, para el historiador, fue una negligencia gravísima.

El cierre de Carabanchel se produjo en los 90, cuando la banda terrorista ETA seguía en activo. Junto a fichas de presos, había documentos firmados por funcionarios de prisiones, con sus nombres y apellidos, y orlas enteras de promociones de la Guardia Civil. Además de suponer una vulneración grave del derecho a la intimidad, exponían abiertamente a personas que por su condición profesional estaban en el punto de mira de la banda terrorista.

La memoria olvidada de los que no fueron Marcelino Camacho

La cárcel de Carabanchel, el edificio que la albergaba, ya no existe. Su memoria, sin embargo, sigue gritando en ese solar vacío que habla a gritos de esa parte negra de la historia de este país.

En el imaginario colectivo pesa para algunos esa faceta de contenedor de presos políticos represaliados por el franquismo que ha romantizado, en cierta manera, su recuerdo. Esa romantización, opina Luis A. Ruiz Casero, es también un proceso que tiene su punto de belleza: «Fue capaz de transformar esa memoria negra asociada a la represión, a los fusilamientos, al garrote vil, a las condiciones deplorables que padecía esa gente; resignificarlo y convertirlo en un timbre de orgullo».

Pero también esa prisión habla de luchas —como el propio libro de Ruiz Casero— y de la memoria heroica de quienes lograron revertir la dictadura y traer un nuevo periodo histórico. Una etapa que hoy conocemos como Transición, que permitió a aquellos represaliados colarse en las instituciones y participar de la vida democrática.

La intención del historiador al escribir este ensayo es recordar también el lado oscuro y menos conocido de la historia de esta prisión. «Hoy la memoria de la cárcel de Carabanchel es la de unas condiciones difíciles, de represión, de vulneración de derechos y todas estas cuestiones, pero no de ese sistema totalitario, masivo, sistemático de encierro y exterminio de la oposición política, que es lo que ocurrió en los años 40, que es una memoria mucho más bestia tanto a nivel de la escala como a nivel de la virulencia que tenía», remarca el historiador.

«Las condiciones de los presos del año 44 o finales de los 40, como decían algunos testimonios y refrenda la documentación oficial, poca, que hemos logrado encontrar, eran más parecidas a los primeros campos de concentración del primer franquismo cuando acaba la guerra que a una cárcel lejanamente moderna. Así que, por una parte, el libro me ha servido para recuperar toda esa memoria olvidada de los que no fueron Marcelino Camacho», concluye.