«No», contesta Laura Aguín, gallega vegana de primer orden y habitante de Berlín.

—¿Por qué?

«Personalmente, comer algo con una textura y un sabor a animal muerto me provocaría rechazo precisamente por evocarme a ese animal; además, prefiero consumir productos de los que conozca su procedencia. Creo que ya existen bastantes sustancias extrañas —conservantes, colorantes— en los productos que compro y no creo que sea bueno para la salud consumir alimentos tan procesados».

Aunque pueda parecer ciencia ficción, la pregunta que encabeza este texto tiene sentido. Este verano, el profesor de la Universidad de Maastricht (Holanda), Mark Post, convirtió células madre de vaca en fibras de músculo y, tras trenzarlas cuidadosamente, produjo una hamburguesa que un reputado chef británico cocinó. La experta austriaca en tendencias alimentarias y cabeza del future food studio, Hanni Ruetzler, fue la primera persona en probar este manjar que costó unos 220.000 euros.

«Fue realmente sorprendente ya que sabía casi como una carne tradicional; quizá su sabor no fuera tan intenso», explica desde Viena. Frente a las voces que ven esta creación in vitro como una solución a la creciente demanda de carne en un planeta que sobrepasa los 7.000 millones de personas y que se calcula que llegará a los 10.000 millones en 2050, advierte que «no necesitamos nuevos productos para alimentar al mundo ya que el hambre es un problema de distribución, solo cambiar los hábitos alimentarios». Y esto, en su opinión, incluye desde luego «comer menos carne».

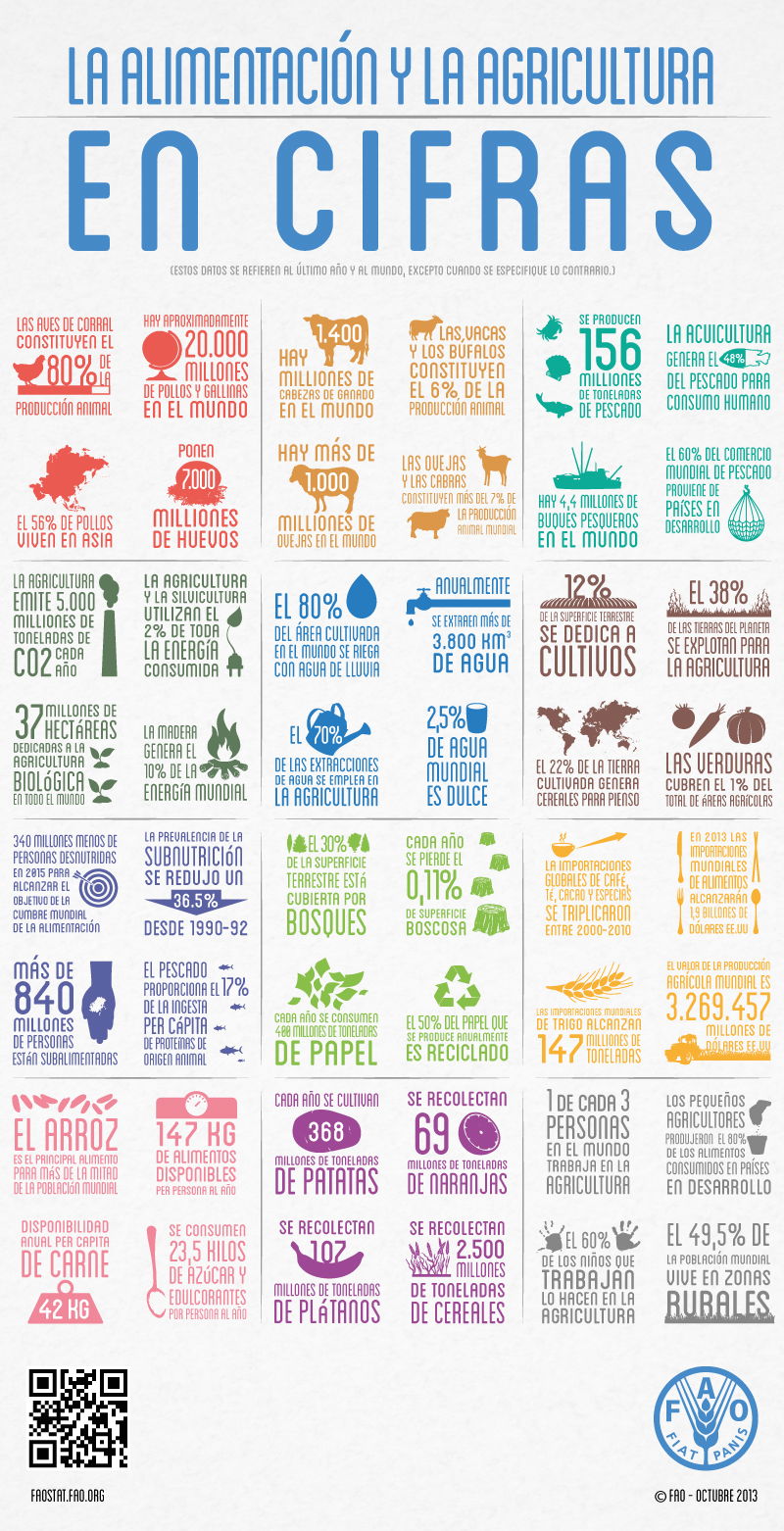

Según estudios de organismos internacionales, como la FAO o la ONU, mientras que para producir un kilo de carne se requiere el uso de 15.000 litros de agua, para la alimentación de una persona se precisan unos 3.000. Para un kilo de grano, por el contrario, hacen falta solo 1.500, y en un escenario donde el cambio climático es cada vez más evidente y en el que parece que avanzamos hacia un mundo más seco, también habría que tener en cuenta que la industria cárnica aporta, de nuevo según la FAO, entre el 14 y el 22 % de las emisiones de gases invernadero, grandes responsables del calentamiento global.

Según estudios de organismos internacionales, como la FAO o la ONU, mientras que para producir un kilo de carne se requiere el uso de 15.000 litros de agua, para la alimentación de una persona se precisan unos 3.000. Para un kilo de grano, por el contrario, hacen falta solo 1.500, y en un escenario donde el cambio climático es cada vez más evidente y en el que parece que avanzamos hacia un mundo más seco, también habría que tener en cuenta que la industria cárnica aporta, de nuevo según la FAO, entre el 14 y el 22 % de las emisiones de gases invernadero, grandes responsables del calentamiento global.

«El suministro de comida sería posible solamente con los productos y tecnologías que hay ahora», continúa Ruetzler. La gente está perdiendo confianza en la industria alimentaria debido a los escándalos relacionados con el aumento de la sensibilidad hacia los temas ambientales, la ética en el trato a los animales y por aspectos relacionados con la salud. Ya hay indicadores de que existe un cambio en nuestros hábitos alimentarios.

Laura Aguín, por ejemplo, no fue siempre vegana. Fue un proceso que comenzó hace tiempo y culminó «hará cuatro años». Amante de los animales y contraria a la tauromaquia desde siempre, tras ver «documentales, leer información y hablar con personas veganas», llegó a la conclusión de que era «hipócrita sentir pena de un perro maltratado y, sin embargo, fomentar con su dinero que cientos de animales sufrieran unas condiciones de vida horribles y una muerte sin sentido». Apunta que su principal razón fue la ética, ya que «nuestras preferencias culinarias no deben estar por encima del derecho de un individuo [sic] a disfrutar de su vida en libertad».

Aunque, como siempre que llega un cambio, hay variadas opiniones hacia dónde debería dirigirse. Tara Garnett, principal investigadora del Oxford Martin Programme on the Future of Food, de la prestigiosa Universidad, ha resumido las posturas en su artículo Three perspectives on sustainable food security: efficiency, demand restraint, food system transformation. Al teléfono, Garnett explica que «tenemos una situación donde decenas y decenas de personas están pensando acerca de un futuro en el que tendremos problemas con la cadena de suministros y con los gases invernadero y en el que tendremos que alimentar a mucha más gente». Teniendo en cuenta que hoy hay 1.400 millones de personas con sobrepeso y 900 millones no tienen suficiente comida y agua, esa preocupación ante un mañana, incluso con más bocas, parece más que razonable.

«Y todos», aclara, «tienen diferentes puntos de vista sobre qué cambiar y qué no del sistema actual».

Tres tendencias

El análisis de esta doctora en investigación alimentaria por la Universidad de Surrey arroja tres grandes tendencias. «Algunos ven que la demanda de comida es inevitable, que la gente no va a cambiar, así que tenemos que poner nuestros esfuerzos en mejorar la eficiencia técnica», cuenta con marcado acento británico; «otros opinan que, paradójicamente, el problema está en nuestros extravagantes hábitos alimentarios de despilfarro y que hay que cambiar las demandas de comida que hacen daño al medio ambiente». Por último, estarían aquellos que quieren darle un punto de vista «más igualitario, que no socialista», a los medios de producción y que creen que no solo hay tener más comida, sino recuperar el control de aquellos para que sea producida y consumida localmente».

Entre este tipo de iniciativas entrarían las food co-ops propias de los Estados Unidos. Estos pequeños negocios, propiedad de los miembros de la cooperativa y en los que todos tienen voz y voto, nacieron en los años 70 y tienen un carácter eminentemente local. «Las cooperativas han presionado para que los consumidores sepan qué están comiendo», explica Anne Meis Knupfer, autora del reciente libro Food Co-ops in America: Communities, Consumption, and Economic Democracy, «además, muchas están involucradas políticamente, con gran preocupación por los derechos laborales, y han llegado a boicotear productos que habían sido producidos bajo condiciones de trabajo injustas, así como a no negociar con corporaciones que destrozan acuíferos o tierras o que han producido napal».

Al otro lado del espectro, en la gran globalidad, estaría el mundo de las semillas. Monsanto, la mayor semillera del mundo y una de las grandes en el tema de los pesticidas, controla la cuarta parte del mercado y litiga contra los pequeños agricultores que se saltan su sistema de patentes de semillas genéticamente modificadas. Las llamadas diez grandes —Danone, Nestlé, Kellogg’s…— tienen centenares de subsidiarias con las que inundan los supermercados y, según denuncia la ONG contra el hambre, Intermon Oxfam, «ninguna está siendo lo suficientemente rápida a la hora de poner fin a un legado de más de cien años durante los cuales se han beneficiado de una tierra y una mano de obra muy barata obteniendo enormes beneficios pero con un elevado coste social y medioambiental».

Para Garnett, en este momento se hace «demasiado hincapié en la eficiencia» y se descuidan el resto de los aspectos debido, en su opinión, a que «el desarrollo de tecnologías es mucho más sencillo que reflexionar acerca del comportamiento de las personas, un tema sensible desde el punto de vista político, y además existen estructuras de poder que poseen la cadena de suministros y quieren mantener sus beneficios».

Es innegable que la comida y la alimentación mundial son tema altamente polarizados. Los productos genéticamente modificados o transgénicos serían el epítome de este enfrentamiento. Aunque, según la Organización Mundial de la Salud, los «alimentos GM actualmente disponibles han pasado las evaluaciones de riesgo y no se han demostrado efectos sobre la salud humana como resultado del consumo de dichos alimentos por la población en general en los países donde fueron aprobados», son vistos con suspicacia por gran parte de los habitantes pese a sus ventajas evidentes.

Entre estas cabría destacar la creación de plantas más resistentes a los insectos, virus y herbicidas capaces de crecer más e incluso un gran potencial para solucionar la malnutrición al introducir hierro y vitamina A en alimentos base de países en vías de desarrollo como es el arroz u otros tipos de grano. Al lado contrario, se encuentra la preocupación por la salud humana y el medioambiente, como el desarrollo de alergias; una posible transferencia genética que afectara de manera adversa al comensal introduciendo, por ejemplo, variantes que pudieran resistir los antibióticos; que estas especies dopadas pasaran sus esteroides a las silvestres o que, simplemente, alimentos autorizados para animales acaben contaminando cultivos para humanos.

Tanto Aguín como la pensadora austriaca Ruetzler reniegan de estos alimentos. Mientras que para la primera es una cuestión de «sustancias extrañas», la segunda arguye que su escepticismo se basa «no solo en el riesgo para nuestra salud, que no está debidamente evaluado, sino también por su peligro para la biodiversidad y la problemática que pueda traer patentar organismos vivos». Garnett, por el contrario, opina que son «una herramienta interesante».

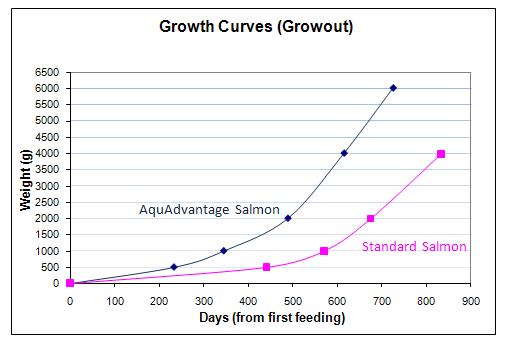

Los cultivos transgénicos se aprobaron por primera vez en la agricultura para uso humano en 1995 en los Estados Unidos. Para 1999 ya suponían el 50 % del maíz, algodón y soja plantado en el país y para el año 2010 sus granos cubrían cerca de 10 millones de kilómetros cuadrados en 29 países, un 10 % de la superficie mundial total cultivada. Su último gran avance ha sido el salmón de la empresa AquaAdvantage genéticamente modificado. Sus científicos han introducido en el salmón atlántico que solemos consumir dos segmentos de ADN: un gen de la hormona del crecimiento del salmón real, que se caracteriza por una talla mayor, y una secuencia reguladora de la viruela, un tipo de pez de latitud fría. El resultado es un pez que tarda un año y medio en llegar a su tamaño óptimo en lugar de tres.

Los cultivos transgénicos se aprobaron por primera vez en la agricultura para uso humano en 1995 en los Estados Unidos. Para 1999 ya suponían el 50 % del maíz, algodón y soja plantado en el país y para el año 2010 sus granos cubrían cerca de 10 millones de kilómetros cuadrados en 29 países, un 10 % de la superficie mundial total cultivada. Su último gran avance ha sido el salmón de la empresa AquaAdvantage genéticamente modificado. Sus científicos han introducido en el salmón atlántico que solemos consumir dos segmentos de ADN: un gen de la hormona del crecimiento del salmón real, que se caracteriza por una talla mayor, y una secuencia reguladora de la viruela, un tipo de pez de latitud fría. El resultado es un pez que tarda un año y medio en llegar a su tamaño óptimo en lugar de tres.

La Administración canadiense acaba de darle su permiso para criar los huevos de este nuevo salmón a escala industrial y la Food and Drug Administration, la agencia estadounidense encargada de evaluar los riesgos alimentarios, está deliberando si permitirá su consumo en EE UU. Su legislación es mucho menos restrictiva que la europea, donde las diferentes campañas ecologistas sobre los cultivos transgénicos han contribuido más al debate que las evidencias científicas sobre sus riesgos para la salud. Aunque de momento la ciencia considera que su peligro es escaso o incluso nulo, hasta sus mayores defensores sostienen que cada nuevo alimento modificado genéticamente debe ser examinado específicamente a conciencia antes de ser lanzado para el consumo humano.

«Habría que tener un debate serio sobre estos instrumentos», apunta Garnett, «sobre todo, en cómo podrán ser accesibles a los países pobres por su enorme potencial para mejorar las vidas de sus habitantes». La científica opina que un gran problema de la investigación es que está enfocada a mejorar las cosechas que son consumidas por los ricos, no por los pueblos en vías de desarrollo. Pese a su defensa, Garnett rápidamente apunta a que «es solo una de las herramientas» y elabora una metáfora más que apropiada.

«Es como decir que tenemos una mesa puesta, con un plato, un cuchillo, una cuchara… pero tú decides coger el tenedor y convencerte a ti mismo de que es la única respuesta».