Esto es una advertencia. Europa se viene abajo. Lo dice un libro pionero en su narrativa y cíclico en su mensaje. Los petardazos no surgen de la nada. Aparecen cuando nadie los quiere ver ni remediar. La grieta es una radiografía, en fotos y bocadillos, de las fisuras que están rajando el mundo que nació de la Unión Europea y las democracias actuales. Carlos Spottorno y Guillermo Abril acaban de publicar este documento histórico después de tomar 25.000 fotos de viajes y escribir 15 cuadernos recorriendo las fronteras de Europa.

LA GRIETA: LA AMENAZA

AYER

(una advertencia para el futuro)

«Antes de 1914, la Tierra era de todos. Todo el mundo iba adonde quería y permanecía allí el tiempo que quería. No existían permisos ni autorizaciones; me divierte la sorpresa de los jóvenes cada vez que les cuento que antes de 1914 viajé a la India y América sin pasaporte y que en realidad jamás en mi vida había visto uno.

La gente subía y bajaba de los trenes y de los barcos sin preguntar ni ser preguntada, no tenía que rellenar ni uno del centenar de papeles que se exigen hoy en día. No existían salvoconductos ni visados ni ninguno de estos fastidios; las mismas fronteras que hoy aduaneros, policías y gendarmes han convertido en una alambrada, a causa de la desconfianza patológica de todos hacia todos. (…)

Fue después de la guerra cuando el nacionalsocialismo comenzó a trastornar el mundo y el primer fenómeno visible de esta epidemia fue la xenofobia: el odio o, por lo menos, el temor al extraño».

Stefan Zweig escribió estas ‘memorias de un europeo’ en los últimos años de su vida. En febrero de 1942 las envió a su editor y al día siguiente se mató con un bote de pastillas. El periodista austriaco había huido varias veces de su hogar y había empezado otras tantas veces su carrera literaria. La Gran Guerra, los totalitarismos, el nazismo y la Segunda Guerra Mundial habían tirado por los suelos, uno a uno, los proyectos que construía. Y había algo más. Aquellos tiempos cruentos lo hicieron maldito hasta por el origen de su sangre: era judío.

La ruptura de Europa y el odio en nombre del nacionalismo vapulearon todas sus esperanzas. A sus 60 años y exiliado en Brasil, no tuvo fuerzas para más. El único consuelo que vio en el mundo fue tragar pastillas hasta reventar.

<><><><><><><><><><><><><><><><><>

Zweig murió antes de que Europa mostrara un propósito de enmienda. En la primavera de 1951 seis países se unieron en la Comunidad Europea del Carbón y del Acero (CECA) para mejorar la economía y garantizar la paz. Era el precedente de la Unión Europea (UE), una comunidad política que acabó amparando a 28 estados y construyendo la Europa más unida que jamás hubo en la historia. Parecía que por fin había llegado el final de la barbarie. Que no había vuelta atrás. Pero en el verano de 2016 se abrió una brecha dolorosa. En el referéndum del Reino Unido ganó el Brexit. El 52% de los votantes británicos pidieron que su país abandonara la Unión.

El presente volvía al pasado. A aquellos años después de la Segunda Guerra Mundial en los que Winston Churchill habló de la necesidad de una unión entre grandes potencias de Europa para evitar nuevas contiendas. Pero el estadista británico no incluyó a su país en esa futura alianza. Inglaterra sería independiente, igual que hoy la quieren los votantes del Brexit.

Zweig tampoco vio el nacimiento de las nuevas democracias ni la vuelta a aquella fe ciega en el progreso que, a principios del XX, acabó en uno de los estallidos de violencia más bárbaros de la historia: la Primera Guerra Mundial. El progreso tecnológico y económico de principios del XXI y finales del XX parece estar poniendo el mismo paño ante los ojos que cegó a los habitantes de comienzos del XX y fines del XIX. Entonces, en un nuevo mundo con teléfono, radio y aviones, pensaron que las guerras habían sido superadas para siempre. Hoy, con móviles inteligentes en el bolsillo y planes para colonizar Marte, nadie está dispuesto a creer que podría caerle un misil balístico en la puerta de casa.

«El siglo XIX, con su idealismo liberal, estaba convencido de ir por el camino recto e infalible hacia ‘el mejor de los mundos’. Se miraba con desprecio las épocas anteriores, con sus guerras, hambrunas y revueltas, como a un tiempo en que la humanidad aún era menor de edad y no lo bastante ilustrada», escribió Zweig, en El mundo de ayer. «Ahora, en cambio, superar definitivamente los últimos restos de maldad y violencia sólo era cuestión de unas décadas, y esa fe en el ‘progreso’ ininterrumpido e imparable tenía para aquel siglo la fuerza de una verdadera religión».

Decía el austriaco que a principios del XX «se creía tan poco en recaídas en la barbarie —por ejemplo, guerras entre los pueblos de Europa— como en brujas y fantasmas. Nuestros padres estaban plenamente imbuidos de la confianza en la fuerza infaliblemente aglutinadora de la tolerancia y la conciliación. Creían honradamente que las fronteras de las divergencias entre naciones y confesiones se fusionarían poco a poco en un humanismo común y que así la humanidad lograría la paz y la seguridad, esos bienes supremos».

A «los hombres de hoy», escribió Zweig hace casi 80 años, «nos resulta fácil reírnos de la ilusión optimista de aquella generación, cegada por el idealismo, para la cual el progreso técnico debía ir seguido necesariamente de un progreso moral igual de veloz». Aquel espejismo de seguridad en el que vivían a principios del XX pinchó. Y, después, ocurrió algo horrible: el desprecio por la democracia acabó en genocidios salvajes.

<><><><><><><><><><><><><><><><><>

Hoy la Topografía del Terror de Berlín exhibe la deriva que tomó aquel menosprecio por la democracia. En una pared de ese museo dedicado a relatar el ascenso del nazismo en Alemania, cuelgan unas palabras que describen el estado de humor social de 1933. Igual que ocurrió en agosto de 1914, antes de la Primera Guerra Mundial, muchos ansiaban «liberarse de la democracia». «¿Qué puede hacer la democracia cuando la mayor parte de la población no la quiere? Había un deseo por algo genuinamente nuevo: un gobierno popular sin partidos, un líder popular».

Esta sensación recuerda al hastío político y la desconfianza actual que sienten millones de personas en algunos países de Europa y Estados Unidos. El paso del tiempo ha difuminado los recuerdos y diluido las advertencias. No se escarmienta en cabeza ajena. O eso parece mostrar un estudio que publican los politólogos Yascha Mounk, de la Universidad de Harvard, y Roberto Stefan Foa, de la Universidad de Melbourne, este mes de enero en Journal of Democracy.

La investigación revela que muchos jóvenes occidentales que a lo largo de su vida sólo han conocido la democracia están hastiados de sus gobiernos. Hasta tal punto que, según un artículo de la revista Quartz que habla de este estudio, «están abiertos a probar algo nuevo como, digamos, un gobierno de un golpe militar».

Los dos politólogos llevan tiempo observando el desencanto de los jóvenes. En un artículo anterior, titulado The Danger of Deconsolidation: The Democratic Disconnect, revelan que los milenials son más escépticos ante el valor de la democracia y «están más dispuestos a apoyar alternativas autoritarias». Además, «los jóvenes de hoy son más radicales en política y expresan menos interés por la libertad de expresión que las generaciones anteriores».

Este desengaño parece ir en aumento. El informe World Values Surveys revela que en 1995, en Europa, apenas el 7% de los veinteañeros consideraba la democracia como un sistema político ‘malo’ o ‘muy malo’. En 2011, ese porcentaje ascendió al 13% de los individuos entre 16 y 24 años.

En EEUU, donde acaba de ganar la presidencia el multimillonario que se ha hartado de escupir frases xenófobas, Donald Trump, el descontento es mucho mayor. En 1995, el 19% de los veinteañeros pensaba que la democracia era ‘mala’ o ‘muy mala’. En 2011, era la opinión de casi el 25%. El artículo de Quartz apunta que los milenials parecen tomar la democracia como algo garantizado y dedican menos esfuerzos a mantenerla en forma. Además, las estadísticas dicen que votan y se manifiestan menos que sus padres y sus abuelos.

Es entonces, cuando todos andan confiados en el espejismo de la seguridad, cuando saltan los petardazos. En 1914, en aquel mundo moderno donde los humanos habían conseguido por fin surcar los cielos, nadie sospechó que las disputas entre el Imperio Austrohúngaro y el reino de Serbia acabaría en la Gran Guerra. Todos pensaban, según Zweig, que era una mera bronca por la exportación de cerdos serbios. Incluso después del atentado que mató a Francisco Fernando, «nadie pensaba en la guerra». Fue, en palabras del escritor austriaco, «la guerra de una generación desprevenida».

Hitler también surgió de la desilusión. La inflación, el paro y las crisis políticas en Alemania desprestigiaron la democracia. El hombre del bigotillo aprovechó para ir por las cervecerías prometiendo a cada uno lo que quería oír. El resto de Europa no puso ningún interés en las maldades de Hitler, porque, según Zweig, «aquellos actos de violencia se producían ‘al otro lado de las fronteras’». Hasta que «al final toda Europa cayó víctima de tales actos». Esa fue la genialidad de Hitler, escribió el austriaco: «tantear el terreno poco a poco para ir aumentando cada vez más su presión sobre una Europa que, moral y militarmente, se debilitaba por momentos».

<><><><><><><><><><><><><><><><><>

Muchos europeos quieren alzar más vallas. La ultraderecha se hace fuerte. En Austria, su candidato, Norbert Hofer, perdió las elecciones a la jefatura de Estado el pasado diciembre pero tiene el respaldo de casi el 47% de los votantes. El discurso contra la inmigración y la acogida de refugiados les ha llevado al mejor resultado de su historia. El Frente Nacional francés y Alternativa para Alemania, dos grupos más que no quieren cruzarse con migrantes por las calles, también siguen ganando adeptos.

El nuevo jefe de Estado de Austria, Alexander Van der Bellen, representa el discurso contrario. Este europeísta de 72 años, aupado por el voto de las mujeres, prometió «sensatez frente a los extremos». Pero la socialdemocracia parece hacer aguas y los naufragios no se producen de la nada. Muchos perciben la Unión Europea como una panda de burócratas en su torre de marfil. Otros se sienten ninguneados por gobiernos que se preocupan más por contentar a los hombres de negro de Bruselas que a los desempleados de su país. Y el hartazgo se ha convertido en un puñetazo en las urnas.

«Da igual lo que pensemos sobre el Brexit o la victoria de Trump», dijo el científico Stephen Hawking en una carta en The Guardian el pasado diciembre. «Existe, sin duda, la certeza de que ambas decisiones son gritos de ira lanzados por personas que se sentían abandonadas por sus líderes». «Vivimos en un mundo de creciente desigualdad financiera, en el que muchas personas pueden ver desaparecer, no sólo su nivel de vida, sino también su capacidad para ganarse la vida», escribió Hawking. «No es de extrañar que estén buscando un nuevo acuerdo, que aparentemente podría estar representado por Trump y el Brexit».

Pero hay que estar alerta, advirtió el científico. Porque hoy, más que nunca, «la especie humana necesita trabajar unida. Nos enfrentamos a desafíos ambientales impresionantes: el cambio climático, la producción de alimentos, la superpoblación, la desaparición de otras especies, las enfermedades epidémicas, la acidificación de los océanos». Y «para hacer eso, necesitamos romper las barreras dentro y entre las naciones, no construirlas. Si queremos tener la oportunidad de hacerlo, los líderes del mundo necesitan reconocer que han fracasado, y que siguen haciéndolo la mayoría de las veces».

En su artículo Este es el momento de mayor peligro para nuestro planeta, el físico propone una solución antes de caer en un nuevo abismo: «Si las comunidades y las economías no pueden hacer frente a los niveles actuales de migración, debemos hacer más para fomentar el desarrollo global. Esta es la única manera de persuadir a los millones de migrantes para que busquen su futuro en casa».

<><><><><><><><><><><><><><><><><>

HOY (aún estamos a tiempo)

La ignorancia es un polvorín. Lo advirtió el filósofo George Santayana (1863-1952) cuando dijo que «aquellos que no recuerdan el pasado están condenados a repetirlo». Stefan Zweig lo sabía y por eso dejó un libro de instrucciones para el futuro: El mundo de ayer. «Muchos autores de entreguerras produjeron obras artísticas para hacer una advertencia», cuenta Carlos Spottorno en un club dandi de Madrid. El fotógrafo, tras cinco años conociendo los confines de Europa, sintió la misma necesidad: «Yo también quería hacer mi advertencia: esto se cae».

El reportero gráfico llegó a esta conclusión después de ver muchos muros de alambre en la tierra y salitre en el mar. Después de recorrer miles de kilómetros torrado por la ardentía africana y helado por el frío polar. Después de publicar varios reportajes en prensa y conseguir un World Press Photo por un corto que enseña cómo un buque de la Marina italiana rescata a 219 inmigrantes que viajaban en un navío de mala muerte en la primavera de 2014. No es fácil subir a una fragata italiana de la Operación Mare Nostrum. A Carlos Spottorno y Guillermo Abril les costó un mes de negociaciones y decenas de mails. A muchos migrantes les está costando la vida.

Las primeras fisuras de la grieta aparecieron hace un lustro. La guerra de Libia de 2011 empezó a escupir gente al mar. Huían de las balas pero el mar no siempre era más seguro. A veces se los tragaba antes de llegar a tierras de paz. Pero ese año 64.000 refugiados tuvieron más suerte. Llegaron en sus naves de madera vieja a las costas de Lampedusa y Sicilia. Spottorno andaba por el Mediterráneo con su cámara. Había ido a documentar las manifestaciones de la Primavera Árabe.

Parecía que el muro de Berlín era una rareza histórica. Pero después de que lo tiraran se levantaron más. En el verano de 2012 instalaron una verja de alambre entre la Grecia de la Unión Europea y la Turquía del más allá. Spottorno y Abril visitaron esa frontera geopolítica que se alza sobre unos bancales que dan ajos, patatas y espárragos a la región de Tracia.

Esta es la puerta este de Europa. Antes de que construyeran la valla, miles de personas entraban, caminando, por estas tierras. Era la vía más utilizada. En su artículo A las puertas de Europa, Spottorno y Abril contaban que en 2010 hasta el 75% de todos los migrantes sin documentación oficial llegaron por ahí. Ahora, en cambio, los coches patrulla y los militares se encargan de sellar estos caminos hacia el sueño de Occidente.

Pero los humanos, como las hormigas, siempre buscan nuevas vías de paso. En Bulgaria hallaron otro pasadizo a la tierra prometida. Entonces este país desplegó un kit de cámaras de vigilancia y sensores de movimiento a lo largo de 60 kilómetros de su frontera con Turquía. La guerra de Siria, la dureza de Afganistán y otros conflictos de Oriente Medio y Asia seguían lanzando personas hacia Europa.

Grecia no daba abasto para detener la migración y, para colmo, no veía en la UE un aliado. Al contrario. El país heleno seguía hundido y no había manera de llegar a un acuerdo de rescate. La Troika seguía en sus trece de la austeridad a pesar de lo que se llevara por delante. Aquel verano de 2015, mientras Spottorno y Abril viajaban a la zona, el ministro de Defensa, Panos Kammenos, anunció su revancha: «Si Europa nos deja en la crisis, la inundaremos de inmigrantes».

Grecia dejó de hacer de muro de contención y abrió sus puertas. Total, ellos sólo serían la vía de paso. Los migrantes tenían las miras puestas en otras zonas más ricas. «Grecia era el candado para que no entraran a Europa, pero ese verano los griegos empezaron a mandar a los refugiados a Macedonia y les indicaron el camino a Berlín», explica el fotógrafo. «Ese desencuentro entre Grecia y Alemania es otra grieta interna en la Unión Europea. Es una de las grandes grietas: ¿Quién paga esto? ¿Grecia? ¿Italia? ¿La UE? El despliegue de la marina para rescatar pateras cuesta millones de euros al día. Este conflicto es lo que está provocando el ascenso de la ultraderecha». Spottorno lo entendió el día que escuchó a un alcalde de extrema derecha de un pueblo fronterizo húngaro decir: «Sus sueños destruyen nuestros sueños».

<><><><><><><><><><><><><><><><><>

Spottorno y Abril fueron también a una de las puertas del sur: la valla de Melilla. Ascendieron al monte Gurugú, en Marruecos, para ver la espera de cientos de subsaharianos que se juegan el pellejo por llegar a Europa. Juegan al fútbol y cocinan entre los árboles hasta que una llamada de móvil hace de silbido. Algún contacto en Melilla les informa de que ese día las autoridades enviaron migrantes a la península y eso implica que, cuando los detengan, tendrán camas libres para ellos en el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI). Todo listo. Pueden saltar.

Lo hacen en bloque, todos a la vez, porque juntos son más fuertes ante las patrullas españolas. «Usan tácticas militares», cuenta el fotógrafo. Pero de las baratas. De las de batallón sin armas. «El salto en la valla de Melilla es medieval. Unas 200 personas salen corriendo y se lanzan a la vez sobre la alambrada. La valla es un acto violento».

La historia funciona así. A veces la única diferencia de un siglo a otro está en los materiales y la tecnología. El fondo sigue siendo el mismo. Nada ha cambiado de aquel «¡Hay moros en la costa!» que gritaban desde las atalayas en las costas españolas a las cámaras de vigilancia que se despliegan hoy junto a la valla.

Aunque hace unos años las cosas parecían más tranquilas. A finales del siglo XX por esa frontera paseaban guardias que, ante un ruido inesperado, les bastaba con alzar la voz: «¡Alto! ¿Quién anda ahí?». Pero en los años 90 esta franja de tierra se fortificó y hoy representa «el salto más grande del mundo en términos sociales y económicos», según Spottorno. «Sólo es comparable con la frontera entre Corea del Norte y Corea del Sur».

Hace falta ver muchos lindes para llegar a estas conclusiones. «Este tipo de reporterismo se basa en lo que interpretas de lo que has visto y no sólo en la noticia del momento. Puedes entender una situación mucho mejor en la intersección de la versión oficial que te dan y lo que tú ves en el terreno», explica Spottorno, mientras toma un café y despliega, una por una, las páginas de una prueba del libro aún sin encuadernar. «Mi interés es mostrar el gran angular. Todas estas fronteras me han hecho ver la grieta. Esta griega exterior que genera grietas internas. Y que, como cualquier estructura con grietas, se acaba cayendo».

Los dos reporteros visitaron otra de las puertas mojadas del sur: Lampedusa. Vieron los restos de pateras deshechas en las orillas del mar. Les contaron que cruzar el mar en barcos clandestinos puede acabar en mareos y vómitos. Eso en el mejor de los casos. Otros ni lo cuentan.

Y después llegaron al Ártico. Ahí está la frontera más larga de la Unión Europea. Una línea de 1.340 kilómetros la separa de Rusia. Los países colindantes temen al gigante y, con la ayuda de la OTAN, ponen todo el armamento que pueden por medio. Rusia, en cualquier momento, podría entrar a lo grande, como hizo en Crimea en 2014. Y, en estas, el miedo se ha convertido en material mortal. «En los últimos dos años estas fronteras han ido armándose cada vez más», indica el reportero gráfico.

Pero mientras tanto van llegando miles de migrantes para solicitar asilo en los países nórdicos. En noviembre de 2015 llegó a Finlandia un inmigrante en bicicleta. Alguien debió correr la voz porque a partir de ese momento muchos hicieron de esa frontera una meta ciclista. Hasta que las autoridades se dieron cuenta del pastel y prohibieron el paso en bici. Entonces los cientos de afganos y personas de otras 30 nacionalidades se hicieron con vehículos soviéticos agonizantes, de Dios sabe dónde, para pasar el control. En Finlandia, Katja Hedberg, una periodista y empleada de ONG, dijo a los reporteros: «Es el mayor reto desde la II Guerra Mundial».

El país nórdico ha aumentado su gasto militar un 8,9% y se está pegando a la Alianza Atlántica en busca de protección ante las ambiciones de Putin. Incluso ha informado a un millón de reservistas sobre qué hacer si los llaman a filas. Spottorno muestra las fotos de la frontera entre Rusia y Finlandia, y comenta asombrado: «Parece una guerra».

LA GRIETA: EL LIBRO

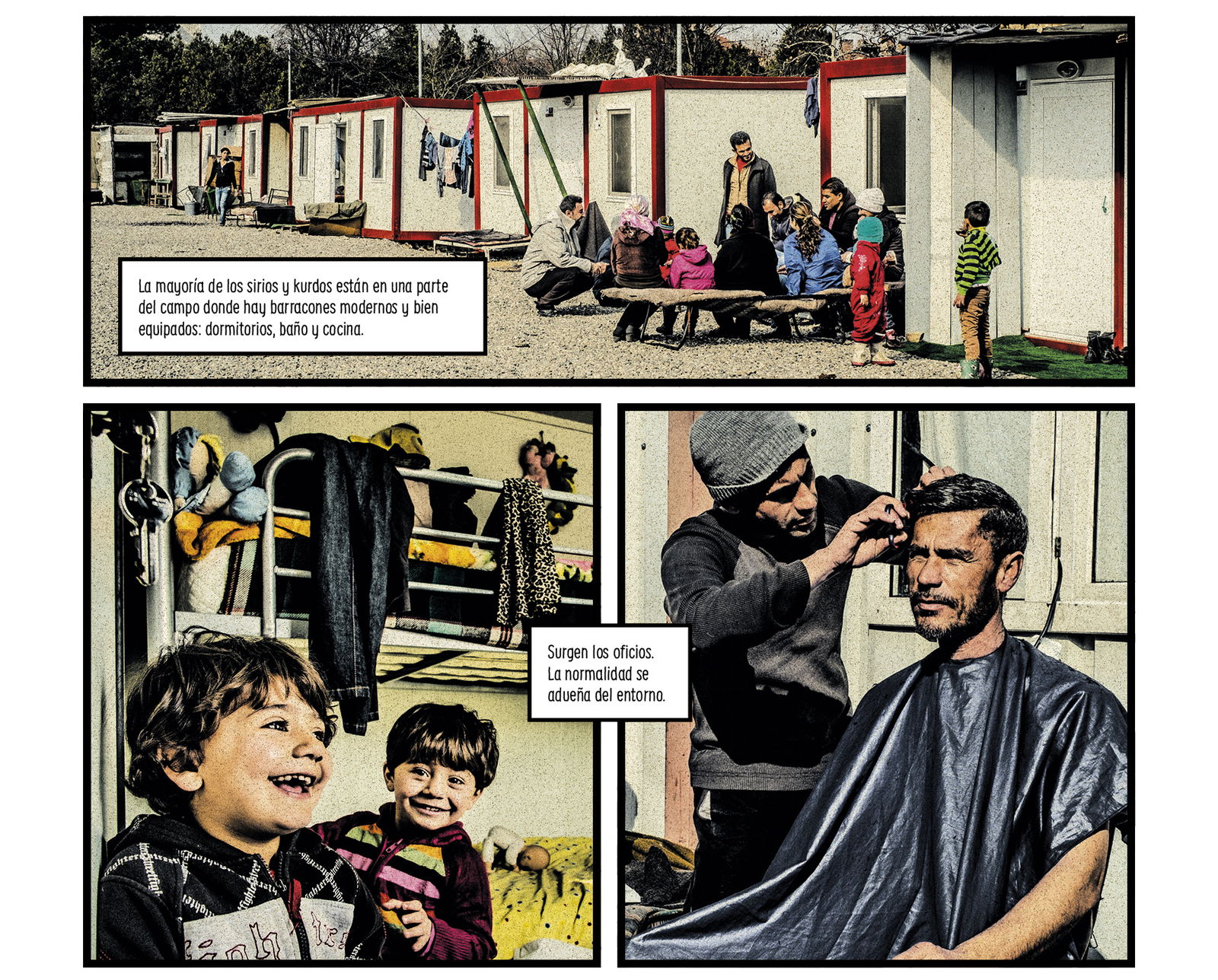

La grieta es un documento gráfico de la amenaza que se cierne sobre Europa. El libro, editado por Astiberri, muestra en 168 páginas los desgarros que se producen en los saltos a la valla de Melilla, los naufragios en las costas mediterráneas, las caminatas clandestinas por los Balcanes y los tendidos armamentísticos en los bosques árticos. Es un diario de campo que diluye las fronteras entre la fotografía y el cómic, y al que Spottorno ha podido dedicar tantos cientos de horas por una Ayuda de la Fundación BBVA a Investigadores y Creadores Culturales.

Todo lo que cuenta es real. El reportero gráfico Carlos Spottorno y el periodista Guillermo Abril han recorrido centenares de kilómetros de fronteras y han entrevistado a decenas de personas e instituciones para relatar lo que consideran, en palabras del fotógrafo, «una crisis de identidad europea y su desmoronamiento». Pero lo cuentan de un modo inusual. La grieta no es un fotolibro, ni un cómic, ni una novela gráfica. Es una historia contada en fotos y bocadillos de texto, con el mismo objetivo veraz que se propone la prensa pero con una estética actualizada de cómic.

Dice Spottorno que tampoco es una fotonovela ni pretendía serlo. Ese estilo hubiese hecho parecer a La grieta una historia ficticia de amores y desamores. «En las primeras pruebas usé fotos sin colorear. Eso lleva irremediablemente a la fotonovela. A sus historias de amoríos, destape y aventuras. Le quitaba toda la credibilidad», explica Spottorno en una tarde de lluvia. «Leí varios libros de teoría del cómic para averiguar cómo influyen los distintos tipos de imágenes en la percepción. Empecé a hacer pruebas con filtros pero los descarté porque pasan de moda muy pronto. Yo quería hacer algo que perdure en el tiempo. Y un día, viendo documentales antiguos, encontré uno que coloreaba imágenes en blanco y negro. Me gustó y me dio la idea de pintar las fotos». De ahí surgió el tratamiento gráfico destinado a crear «imágenes llenas de información, que no pierden la esencia fotográfica, pero que se leen como si fueran un cómic».

Spottorno, galardonado con dos World Press Photo, describe La grieta como un «ensayo gráfico o un reportaje con sensación de cómic. Lo que lo hace distinto a un tebeo es que no es dibujado. Dos personas se han ido hasta el Ártico para fotografiar lo que hay en realidad». Pero aún no hay etiqueta oficial para este estilo. Es demasiado pronto. «No sé cómo llamarlo», vacila. «Alguien encontrará un nombre».

[…] La grieta: un reportaje en cómic que explica cómo se está rompiendo Europa […]

Muy interesante e ilustrativo este arduo reportaje. felicitaciones gracias.

FUNDAMENTAL

impresionante artículo. La Grieta debe ser un libro súper interesante y me lo pienso comprar, pero tu artículo es para enmarcar, guardar, reflexionar y esperemos que, algún día, simplemente olvidar, al menos en lo que se refiere a la advertencia. Felicidades.

[…] 6. La grieta: un reportaje en cómic que explica cómo se está rompiendo Europa […]

Buen resumen de una realidad tan evidente como estremecedora.