«La cosa aquí no está fácil», dice Carlos Fragoso, un joven estudiante de cabello a lo Marley que habita en Iztapalapa, una delegación en el oriente del Distrito Federal mexicano a la que no todos los taxis están dispuestos a llevarte. «En una avenida de aquí, no muy lejos, hace no mucho aparecieron descabezados. Eran unos comerciantes que se habían negado a pagar su cuota en esa zona, lo hicieron a modo de ejemplo. Los mercados, la tiendas, cierran porque no aguantan. A mí mismo me hicieron un secuestro exprés. Me pusieron una pistola en la cabeza».

En esta circunscripción de obreros, meseros, basureros, comerciantes, narcos y familias con carta desde Estados Unidos, conseguir un trabajo serio o culminar los estudios deja de ser una opción personal. Sus dos millones de habitantes, tan suficientes como inconscientes del peso que tiene su número en las urnas, viven ajenos a los proyectos políticos de primer orden de la metrópoli y expandidos en una marginalidad que empieza por la falta de recursos e infraestructuras, se agrava en la escasez de oportunidades y termina por gangrenarse con la metástasis de la violencia y el narcotráfico. A esa ensalada de bondades, las distintas administraciones añadieron cinco de las diez cárceles que posee Ciudad de México y los macrovertederos a los que va a parar gran parte de la inmundicia de esta metrópoli de 22 millones de habitantes.

«Yo, cuando era pequeña, no recuerdo que pasara casi nada cuando salía a la calle», cuenta Ana Abad, alumna del mismo taller de periodismo desde el que habla Fragoso. «Después empezaron a llegar cosas como esas camionetas de vidrios negros o que la gente se guardara en sus casas. Muchos se habían vuelto violentos, ¿por qué? Por falta de empleo, por conseguir dinero fácil. Hasta ha bajado la remuneración por esos actos delictivos, matar es más barato, y por un secuestro exprés ahorita apenas piden 5.000 pesos».

Cada uno de los alumnos que comparten el aula en el que instruye la periodista María Rivera un taller de Comunicación tiene una historia macabra que contar de la delegación. Ellos no causaron ninguna de ellas. Sí conocen, sin embargo, a «muchos que acabaron en la mala vida». Denuncian que las posibilidades de desarrollo que les ofrecen en este lugar que habitan son pocas, y los pocos de ellos que logran acceder a la universidad, a menudo apenas pueden costear el gasto que supone el transporte hasta ella. Esa es una más de las razones por las que acuden al único islote cultural, ocupacional y artístico que vino a aterrizar a la zona. El Faro de Oriente lleva 14 años tratando de poner luz al futuro de este umbrío arrabal de la capital mexicana. («Y harían falta unos cuantos faros más para poder alumbrar los duros estigmas de esta zona, a los que ni siquiera nosotros podemos llegar», aporta el director.

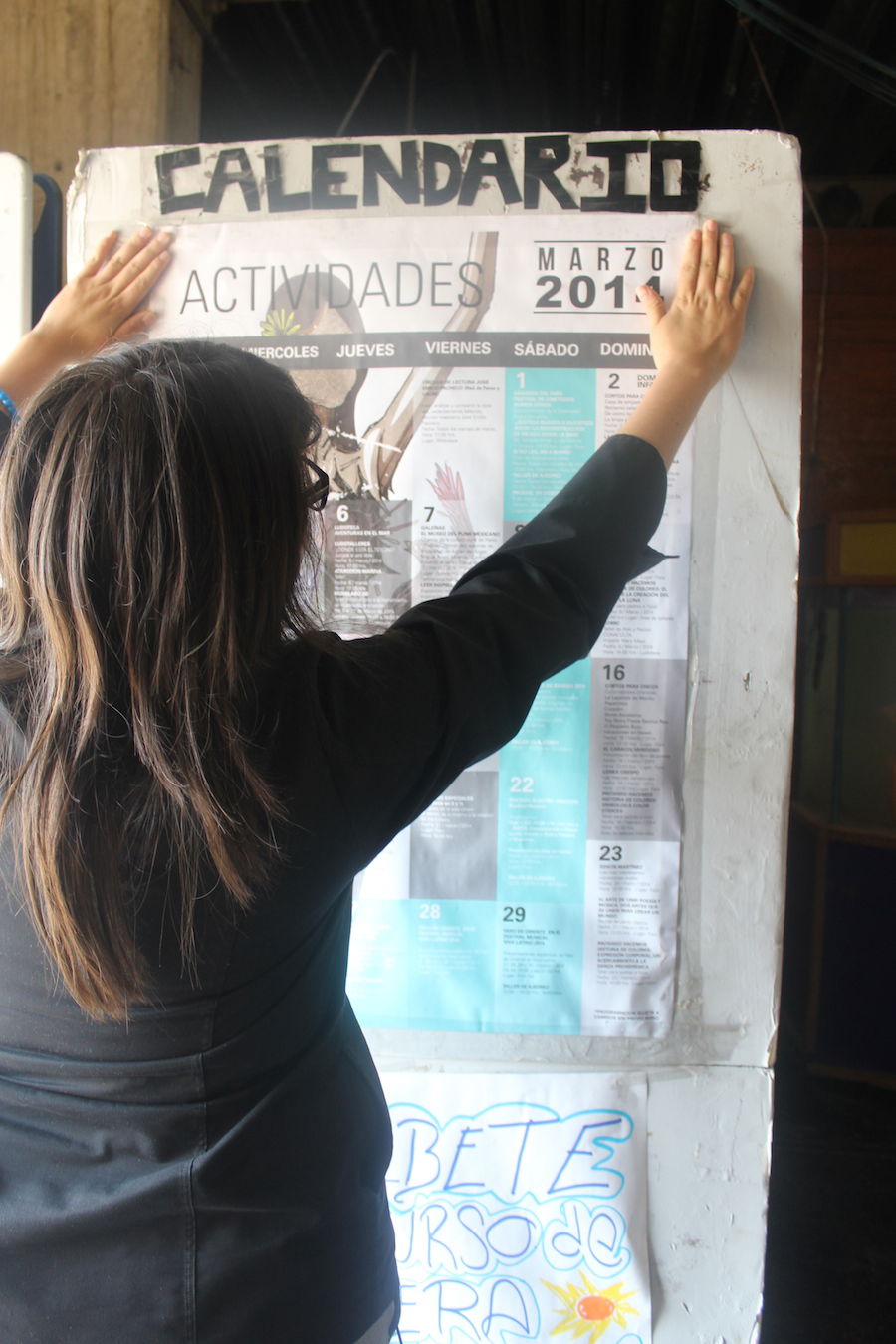

En el año 2000 el Gobierno del Distrito Federal dio luz verde a este proyecto de inclusión social. Además de rehabilitar este edificio abandonado de Iztapalapa, hizo nacer otros tres centros hermanos en Indios Verdes, Milpa Alta y Tláhuac. Un espacio abierto y gratuito de estas características, cuya actividad se bifurca en un área de conciertos y actividades culturales (con más de 110.000 asistentes anuales) y una de talleres para aprender artes y oficios, podía ser una alternativa de integración para las zonas humildes de la ciudad, en «Iztapalapa especialmente», indica José Luis Galicia, actual director del Faro de Oriente.

«Iztapalapa es la principal comunidad en narcomenudeo en Ciudad de México. Si esto fuese un municipio, solo estaría superado por Tijuana y Ciudad Juárez. También la que más menores infractores tiene en DF, como tres delegaciones juntas. El nivel de escolarización actual es de 3º de secundaria. Y eso son solo algunos de los problemas. No hay dinero ni suficientes infraestructuras ni oportunidades. Yo llegué aquí como prestador de servicio social un día después de la inauguración del Faro, y aquí me quedé hasta ahora. Yo puedo decir que el avance es lento, pero hoy hablamos de que la zona aledaña ha sufrido una modificación. Se remodelan los espacios adyacentes. Ese nivel de escolarización del que hablaba apenas era de 6º de primaria cuando empezamos aquí. La cuestión era eso, interactuar entre este espacio, el Faro, y con el que veníamos a intervenir».

En la calle que rodea esta gran fábrica de artes y oficios cientos de personas ofertan productos a uno, dos y tres pesos en un tianguis (mercadillo) informal donde se puede ver de todo, desde ropa, a juguetes pasando por productos tecnológicos y productos erótico personales de segunda mano. La mercancía la han recogido de los vertederos de la delegación. Metafóricamente, muchos de los talleristas del Faro se acercan al acabar la jornada de los comerciantes para retirar los productos de vertedero que ellos mismos han desechado definitivamente. «Se transforman en la materia prima con la que se trabaja en el centro», dice un instructor.

«Yo utilizo cosas que sobran en el tianguis porque es una manera de reciclar, y un modo de aprovechar recursos cuando no hay muchos», dice Edu Robles (28 años), maestro de un taller de fabricación de lámparas en el Faro. Su trayectoria es el ejemplo de los objetivos del proyecto. Robles, natural de la delegación, un día decidió acortar su tiempo de calle para apuntarse a un taller. Tras tres años de experiencia, se convirtió en profesor y recibe unos 36.000 pesos anuales por dar ocho horas de clase a la semana que le sirven para complementar el sustento de su esposa y su hijo. «Por mis conocimientos incluso me llevaron a impartir clase a Alemania», se enorgullece.

Cada uno de los personajes que se cruzan por los pasillos de este crisol de creaciones artesanales tiene una historia de superación que frecuentemente alcanzó su punto de inflexión al conocer este lugar. Aarón Bárcenas, de 39 años y rostro de haber desafiado sus propios límites, cuenta que a él, el Faro le sirvió para tratar de dejar de lado el alcohol y las drogas, que en su generación, «de treinta amigos, veinte llevan mala vida, y los otros diez consiguieron algún trabajo en algo bueno». También cuenta que de esos veinte, solo dos vinieron aquí; «de los otros, alguno acabó emigrando a Estados Unidos de ilegal o desaparecieron, o acabaron en la cárcel, o en el psiquiátrico…. Yo sé que a mí el Faro me ha ayudado porque no en muchos sitios de por aquí te sientes comprendido ni le dan una oportunidad a una persona con mi historia de ir a Canadá a hacer una exposición de grafiti como yo fui».«De aquí a un tiempo me veo llevando museos», confiesa entusiasmado por la pregunta, «ya, la mala vida, pa qué».

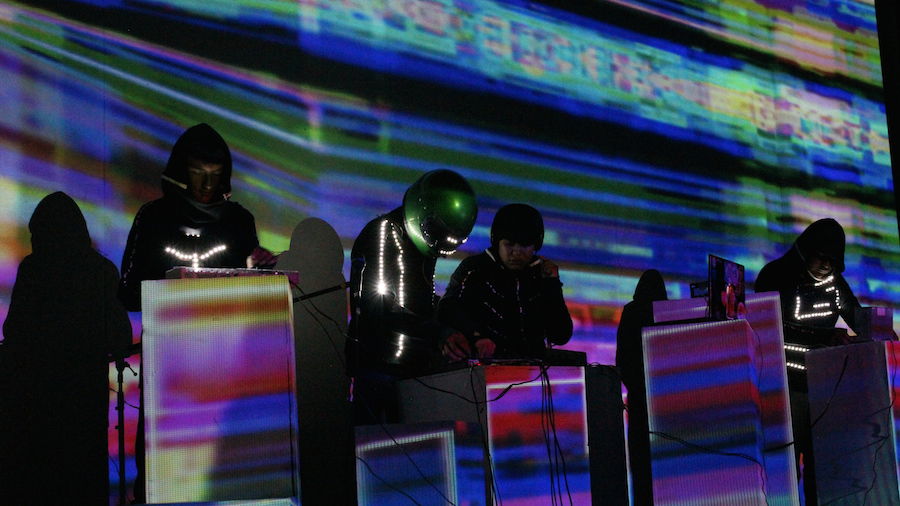

«En total son 80 talleres a los que se inscriben una media de 7.000 personas con ganas de aprender a hacer cosas», dice Galicia. Servicios como una biblioteca pública de 20.000 volúmenes, cuatro galerías de arte, un cine club, una ludoteca, programas de fin de semana, una emisora de radio (90. 1 FM), mesas redondas, conciertos, conferencias, perfomances, viveros, huertos urbanos, presentaciones de libros y revistas, entre otras cosas, son un bocanada de aire distinto a la humildad de Iztapalapa. Además el centro lleva a cabo programas sociales y de salud y posee un Computer Clubhouse (Laboratorio de Cómputo) en el que los asistentes aprenden en función de sus intereses profesionales y personales.

«Cada cual a su ritmo y según su necesidad», explica Alejandro Jiménez, uno de los instructores del Clubhouse (un proyecto patrocinado por Intel en 20 países). Él sabe que«de los que vienen, cinco tienen compus en su casa y cinco no. Y de los que tienen ni siquiera todos tienen internet», por eso aprecia tanto el interés de los asistentes a los que atiende.

Al taller de composición musical de Gerardo Pimentel, Zopi, «muchos chavos vienen porque se quejan sus familias de que no están estudiando». «Al final se dan cuenta de que el tiempo invertido aquí también les enseña, se quedan ellos contentos y sus familias también. No es tan fácil aprender algo en México DF, donde solo se aceptan el 10% de las 120.000 aplicaciones anuales que se hacen para entrar en la universidad».

Al comedor comunitario que atiende Geremy en el Faro acuden a por alimentos unas 150 personas diarias sin recursos, y a él, residente en Iztapalapa, antiguo alumno y actual trabajador del centro, le da un sueldo que llevar a su familia. Amos Génico y Gabriela Méndez, responsables de la ludoteca, están «orgullosos» de que su trabajo sirva para organizar «juegos que fortalezcan los lazos de las familias altamente desestructuradas que habitan la zona».

«Aquí le echamos muchas ganas porque somos personas adultas, y en estos tiempos, en los que hay que aprender a modernizarse, no mucha gente nos da la oportunidad de aprender a hacerlo en una zona como esta», dice Melinda García, una profesora de matemáticas que asiste al taller de computación básica para adultos que imparte la coordinadora de la biblioteca María Teresa Pérez. María Gabriela Chávez, jubilada compañera de García en el taller, asegura que «el faro es la luz que está cambiando la ignorancia, la adicción y la forma de vivir de su entorno a todos los niveles».

«Tenemos un taller llamado ‘La voz de las palabras’ solo para mujeres en el cual ellas, mujeres comunes y corrientes, se apropian de la escritura», explica su trabajo Pérez, «y con eso pueden no solo expresarse, algo que a menudo lo tienen difícil, sino también empoderarse y aprender a tomar decisiones».

Dice Beatriz Cristina López, una asistente de subdirección en el Faro, que antes de conseguir este empleo había llegado hace tiempo como alumna, que el lugar la convenció «porque es una oportunidad de seguir estilos de vida distintos a los que nos imponen». Geremy, desde el comedor, aporta que «la zona más caliente de Iztapalapa está al norte», y que «lo que está alrededor del Faro se ha relajado». Él mismo reconoce que pudo alejarse de la tentación del narco y la violencia «gracias a una oportunidad así». Rivera, la maestra de periodismo, esgrime que en una delegación con «los mismos niveles de desnutrición que Chiapas, aprender a hacer cosas con cartones también es una forma de conseguir un autoempleo».

Cada esquina de este gran edificio está ocupada por obras y obradores que se afanan en conseguir un provecho educacional a pesar de que no será rubricado con una firma oficial de estudios.

«¿Que cuál es la diferencia de oportunidades entre alguien fresa (pijo) y yo?», responde sorprendido por la cuestión el tallerista Edu Robles: «Primera, el estudio. Yo casi he tenido que ser autodidacta; Y segunda, que a mí nunca me han dado un trabajo, he tenido que buscarlo».

Lorena González, alumna de Rivera en el taller de Comunicación, piensa que hacen falta programas sociales que eviten que siga habiendo niños de Iztapalapa explotados en los semáforos; y María Fernanda Sánchez, a su lado, tiene el sueño de llegar a trabajar algún día en un gran medio para explicar que su delegación no es «el sitio de narcos donde te matan, sino algo mucho más grande, un lugar donde vive una gente con sueños y aspiraciones». Otro de sus compañeros, Marco, no sabía que podía narrar una historia hasta que con los conocimientos que le brindaron en el Faro hizo un vídeo hablando de este lugar olvidado de Ciudad de México.

Galicia, el director, habla de «recuperación del entorno en sentido urbano», y en términos económicos opina que si con el poco dinero que les dan hacen «cosas buenas», «si nos dan más dinero estaríamos haciendo fantasía». En otras palabras, un ladrillero que empezó en 2005 a asistir al centro llamado Juan Vázquez opina que «el Faro te cambia un buen, como los faros del mar, que te llevan a buen puerto» «Es por eso que dicen de que la cultura nos hace libres. Y en Iztapalapa eso es lo que nos hace falta antes de nada. Pueblo culto, pueblo libre».

Un pueblo culto es un pueblo libre