Es posible que nunca hayas estado en Corea del Norte, pero seguro que tienes una idea clara de cómo debe ser vivir allí.

Existen décadas de investigación sociológica respecto a cómo se representa la realidad y de qué manera esa representación modula la percepción que tiene la gente de lo que le rodea. También, respecto a cómo esa visión se traduce en opinión pública frente a cuestiones diversas.

En todo este proceso de representación hay varios actores. En un extremo, la opinión pública a la que se dirige todo el proceso. En otro, la política que decide, pero que a su vez depende de ella. En medio, los medios de comunicación, sean tradicionales o nuevos.

Lo cierto es que los medios de comunicación se llaman así no solo porque sean medios (herramientas) a través de los que comunicar, sino también porque median entre la realidad y la percepción de quienes los consumen. Y por eso su acepción ya no atañe únicamente a periódicos, revistas, televisiones y medios, que serían los tradicionales. También las redes sociales y plataformas de comunicación digital caben, en tanto que tienen un papel activo por haberse convertido en espacios de creación de opinión pública.

Sean de un tipo u otro, se enfrentan a la misma lógica: si es importante qué se cuenta (selección) y qué importancia se le da a lo que se cuenta (jerarquización), también es fundamental discernir quién toma las decisiones y qué criterios se usan para tomarlas.

Respecto a lo primero, quién decide, existe cierto consenso en que las decisiones tomadas de forma mayoritaria tienen mayor legitimidad. Cuanta más gente apoye una decisión, más garantías se supone que ofrece esta. Siempre, claro, que se introduzcan límites razonables a esa afirmación, por si las moscas —que ya se sabe que son mayoría y que, pese a eso, tienen hábitos alimenticios que no compartimos—.

El humorista Jvlivs ya reflexionaba hace años sobre la dictadura que puede suponer la mayoría y la forma en que todos, por miedo al castigo social de estar al margen, tendemos a amoldarnos a ella.

El problema de fondo es que una decisión con amplios apoyos no implica que vaya a ser la correcta, ni que en un espacio de tiempo más o menos breve el sentir popular no vaya a cambiar y acabe enmendándose. Es lo que tiene ser humano: nuestra vida consiste en encadenar certezas que luego vamos corrigiendo.

Más o menos así funciona la democracia: elegimos representantes que toman decisiones por nosotros y que, en función de la evolución social y de las variaciones en la opinión pública, vamos renovando, reformando o revocando. Como reflejo de lo político, que es lo más social que tenemos, todas las áreas de expresión humana funcionan de forma similar. También, aunque a su modo, con los medios de comunicación.

Para responder a esa segunda cuestión, sobre qué criterios se decide, se habla de cuestiones editoriales, que es lo mismo que hablar de la ideología del medio. E igual que los medios tradicionales la tienen, también la tienen los digitales: basar la visibilidad de algo en función de las interacciones estimadas por un algoritmo es una forma como cualquier otra de editorializar el contenido.

Por tanto, todos los medios, sin excepción, tienen ideología, entendida esta no solo como una postura política, sino como una visión del mundo. Se decide su posicionamiento acerca de lo económico, religioso, moral o identitario. Y, en ocasiones, se hacen correcciones del rumbo en función de las circunstancias: puede conllevar solo un reajuste del equipo directivo o del algoritmo o, en casos puntuales, cambios profundos de su posición editorial.

LA CONSTRUCCIÓN SOCIAL DE LA REALIDAD

Esos reajustes no solo responden a la voluntad de los gestores, sino también, como en lo político, a la evolución del sentir general. Aquí no es la opinión pública lo que pesa, sino las demandas y necesidades de los lectores, oyentes o espectadores: si demandan más de esto y menos de lo otro, se tiende a hacer, incluso revisando productos que décadas atrás eran aceptables y ya no lo son.

A fin de cuentas, los medios son un negocio y de eso depende salvaguardar la viabilidad económica del proyecto. El límite de cuánto se cede dependerá de la fortaleza de la marca, que indicará si se puede permitir mostrarse firme ante los designios del consumidor o no.

Por eso, como sucede en la política, en los medios también hay construcciones más asamblearias. Son proyectos en los que no se decide qué ofrecer de forma vertical y directa, sino que se cede a sus destinatarios cierta capacidad de elección informativa. Pasan a ser no solo lectores, oyentes o espectadores, sino una comunidad activa que participa en el proceso.

El diario francés Nice Matin, por ejemplo, abre parte de su producción informativa a las peticiones de la audiencia. Antes que ellos, la revista 5W experimentó con una fórmula de crowdfunding para que sus lectores decidieran, dando apoyo económico, qué historias querían cubrir. Son solo dos ejemplos de muchos experimentos llevados a cabo en los últimos años.

En un mundo ideal esas decisiones se tomarían por criterios objetivables, tales como el interés informativo. Pero en un mundo real, de nuevo de la misma forma que sucede con la política, esas decisiones están siempre sesgadas por las preferencias de cada cual. Y eso conduce de vuelta al inicio: cuanta más gente tome esa decisión, se considera que más garantías existen de que sea una decisión legítima. Aunque no tiene por qué ser así.

El caso más conocido en España de proyecto abierto a la gente es el de elDiario.es, que apostó desde su fundación por un modelo de socios para conseguir cierta independencia económica respecto a los anunciantes tradicionales.

Esa idea, sin embargo, implicaba cambiar una dependencia por otra: ya no era tan relevante no soliviantar a una empresa por una información determinada, pero se agudizaba el riesgo de desconectarse de la audiencia si el retrato informativo no se ajustaba a la visión compartida por la comunidad.

En términos éticos, la dependencia puede ser mejor, pero no deja de ser una dependencia. Se pasa de una toma de decisiones basada en cuestiones económicas a otra sujeta a equilibrios ideológicos.

Y eso se traduce en dos direcciones: gente que a lo largo del tiempo ha dejado de escribir en elDiario.es por las críticas de la comunidad (algo que sucede de igual manera en otros medios), y gente que presiona con dejar de apoyar al medio porque no comparte ya su visión. Es el caso reciente de Pablo Echenique, que más allá de ser un líder destacado de una formación política cercana a la ideología del medio, fue uno de sus primeros colaboradores tiempo atrás.

https://twitter.com/PabloEchenique/status/1593156423101591552

MEDIOS COMO MEDIADORES

En la lenta evolución de la democracia a través de los siglos hubo un salto clave: el paso de la visión censitaria a la universal. Es decir, que ya no pudieran tomar las decisiones únicamente unos pocos para que pudieran hacerlo todos.

En tiempos pretéritos ese filtro se basaba en cuestiones como la economía o la posición social, pero tiempo después también hubo propuestas acerca de la conveniencia de que los votos no valieran lo mismo en función de la capacidad de cada cual: que el voto de alguien con formación y cultura, por ejemplo, tuviera más peso que el de alguien que no supiera ni siquiera leer, a pesar de que lo que fueran a elegir les afectara a ambos por igual.

Como en la intención de voto, la monetización de todo producto pasa por una serie de incentivos. En el caso del modelo de elDiario.es, los socios no solo apoyaban el proyecto, sino que también recibían contraprestaciones materiales (una revista impresa, participación en eventos) e intangibles: sus comentarios se destacaban y colocaban por encima del resto. Su opinión, por tanto, tenía más importancia que la de quienes no eran socios.

Esa visión incentivada y desigual no tiene cabida en lo político, aunque pueda tener sentido en el negocio mediático. Pero es verdad que se esperaba que la digitalización contribuyera también a laminar la existencia de esas diferencias en lo comunicativo.

La idea era que, si hay herramientas capacitadoras para que todos tengamos presencia en la esfera pública, ya solo dependiera de la capacidad de cada cual para captar la atención.

En teoría, todos íbamos a poder ser medios, líderes de opinión y actores destacados en el debate. Pero, como en todo, existen matices: igual que siempre hay sesgos, también siempre hay brechas que impiden que todos accedan por igual al desarrollo de esas capacidades.

Y como sucede en el caso de los medios, en el ámbito digital esto también supone cambiar un marco por otro: el acceso y la visibilidad siguen sin ser igualitarios, básicamente porque no sabemos cómo hacerlo de otra forma.

Aun aceptando que políticos y medios ya no son los únicos que marcan la agenda, el propio ecosistema fija que aparezcan otros resortes de control: ahora son las propias plataformas sociales las que ejercen ese rol de selección y jerarquización, quienes dan forma a la realidad y, por tanto, quienes ejercen como mecanismos de influencia.

LA ETERNA DESINTERMEDIACIÓN

Los medios tradicionales, más por interés de recuperar el acceso a la audiencia que por otra cuestión, intentan romper esa dependencia de las plataformas digitales que han modulado el aspecto del debate público para volver a colocarse en el centro.

Pero, a la vez, esa misma tensión por la gestión de la opinión tiene lugar en el seno de las plataformas digitales, con el caso de Twitter como centro de la ecuación y, quizá, señal de hacia dónde se encamina el ecosistema informativo inminente.

Una enorme batalla se ha librado en el seno de la plataforma en los últimos meses, batalla que ha derivado en su compra por parte de Elon Musk, el despido masivo de empleados, el cambio de políticas internas por condiciones laborales draconianas y, sobre todo, la toma de decisiones controvertidas.

En aras de salvaguardar la libertad de expresión, Musk ha decidido devolver cuentas suspendidas —por sus opiniones radicales o sus manipulaciones— y cambiar el modelo de moderación de contenidos.

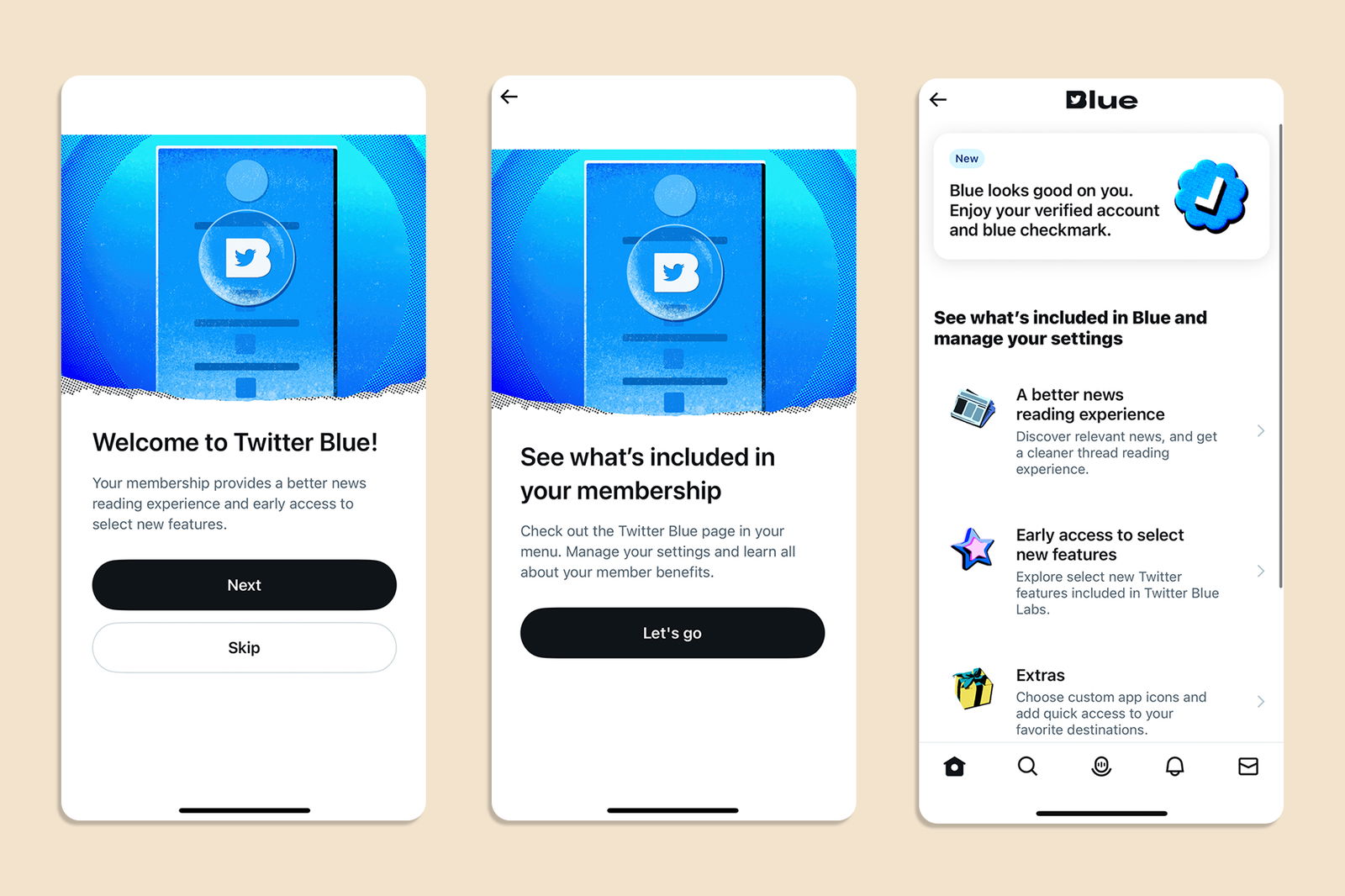

En la esencia de toda la crisis de la plataforma que ha dado lugar al advenimiento de Musk subyace una paradoja que ha arrastrado como empresa durante años: ser incapaces de monetizar un ingente caudal de información relevante en tiempo real. Y la clave de ese valor estaba en la idea surgida años atrás de verificar la identidad de los perfiles relevantes.

De forma contraintuitiva, el famoso check azul fue, en realidad, una vuelta atrás en el proceso de democratización del debate público en el espacio digital: en su intento de cribar suplantaciones y manipulaciones, la construcción de la realidad dejó de ser igualitaria en el momento en el que la voz de unos tenía más peso que la de otros.

Para algunos, era el equivalente a un sufragio censitario en el ecosistema: ni todas las voces tenían cabida, ni las que la tenían gozaban de la misma relevancia. Porque sí, el check azul no solo era una garantía de autoría, sino a la vez —y posiblemente sobre todo— un sello de calidad.

En una de tantas decisiones tentativas y cambiantes de Musk tras comprar la compañía, decidió dar pasos en direcciones opuestas: que cualquiera pudiera comprar su sello de calidad y, a la vez, dar más visibilidad a quienes lo tuvieran (pagado o no) en una pestaña específica. Universalizar el acceso a quien lo quisiera, pero, a la vez, agrandar la diferencia entre quienes accedían y quienes no.

Mientras, hacía encuestas públicas para que la gente opinara sobre sus decisiones, como si fueran referéndums vinculantes propios de una democracia asamblearia que, en realidad, escondían esos nuevos sesgos censitarios.

Do you want an edit button?

— Elon Musk (@elonmusk) April 5, 2022

Reinstate former President Trump

— Elon Musk (@elonmusk) November 19, 2022

Should I step down as head of Twitter? I will abide by the results of this poll.

— Elon Musk (@elonmusk) December 18, 2022

Las decisiones de Musk han provocado la huída de muchos usuarios en las últimas semanas. Y uno de los refugios más comunes ha sido Mastodon, que es un entorno muy similar en su lógica a Twitter, pero con una salvedad: es de código abierto y gestionado por la comunidad. Es decir, no hay un equipo editorial, como en los medios, que decide de qué se habla y cómo se trata, ni tampoco un propietario que pueda cambiar las normas para adaptarlas a su visión. O al menos, en teoría.

En Mastodon no hay un servidor centralizado con un único gestor, sino una pléyade de instancias en las que cada uno pone unas normas que se ciñen a unas consideraciones generales. Es decir, sí hay limitaciones, solo que no vienen de una única voluntad.

En Mastodon no hay algoritmos que decidan cómo jerarquizar la información, ni verificaciones que den mayor visibilidad a unas voces sobre otras, pero pervive cierto sesgo en la propia comunidad —en gran medida, refugiados de Twitter contrarios a la visión de Musk o early-adopters defensores de los proyectos abiertos y comunitarios—.

Sobre el papel, como en el caso de elDiario.es, la idea puede ser buena. El problema es si de verdad esa propuesta puede abordar más claridad y transparencia. Y, como buen medio social, eso dependerá de la ejecución. Es decir, de la comunidad. De nuevo, la voluntad de la mayoría como respuesta.

El tiempo dirá si el salto a ese tipo de entornos no implica avanzar un paso más en la misma dirección que seguimos desde hace mucho tiempo. Sustituir un marco por otro, cambiar un entorno polarizado y cada vez más agresivo por espacios más pequeños y personalizables. Y eso justo es lo que son las burbujas.