Digamos que me depilo con cera una vez al mes hace veinte años: son doscientos cuarenta meses depilándome. Digamos que cada vez me cobraron –tirando a la baja– unos veinticinco euros: son seis mil euros que se llevó la cera, pegados a ella como los pelos, a la basura, como los pelos.

Seis mil euros, tía, seis mil.

Y no es solo lo que cuesta económicamente, es también el precio del dolor. ¿Tú sabes –claro que sabes– lo que es que te arranquen el vello de tu cuerpo con cera caliente? Te ponen una capa gorda de cera caliente y tiran de ella con fuerza. ¡Ras! Y se repite la operación. ¡Ras!

Arrancar es el verbo. No quitar, no remover: arrancar. Llevo veinte años cerrando los ojos antes del salvaje tirón y llamándome «maldita hirsuta», «bestia peluda» y cosas así cada vez que, abierta como rana de disección, me hacen –arrancan– las ingles.

A veces, quien lo vivió lo sabe, la cera está demasiado caliente y entonces quedan manchas rojas, quemaduras a lo cebra, en los muslos y en la parte baja del vientre. A veces, quien lo vivió lo sabe, la cera se engancha con la braga que se engancha con el pelo que se engancha con la cera y se arma un cogeculo de tela, cera, pelo y agonía inenarrable.

A veces, quien lo vivió lo sabe, una esteticista inexperta va sacando trocitos diminutos, como quien hace patchwork con tu piel, y el sufrimiento se extiende en el tiempo y en el espacio hasta que lloras, sí, lágrimas caen sobre la camilla cubierta de un papel que indefectiblemente se te pega a los trozos de cera que tienes en el cuerpo, mientras tú estás ahí, humillada, maldiciéndote por no poner fin a esto y por imaginar tu estampa: llorando con las piernas como una rana y la braga atada con un trozo de papel.

Dios, es tan parecido al sadismo. Pero no, se diferencia en que pagamos por esto. Seis mil euros he entregado yo al potro de tortura llamado centro de belleza (de belleza, mis ovarios, llamémoslo por su nombre: centro de dolor).

Siempre me pregunto por qué mis folículos no se dan cuenta de una puñetera vez –veinte años, hombre, veinte años– que no quiero que ahí salga pelo, que los torturo, que los extraigo con dolores indecibles, que si no salieran nunca más yo sería la hembra más feliz del mundo.

Digo, ¿la evolución no es darse cuenta de que las mujeres no queremos pelo en el labio, las axilas, las piernas o las ingles?

Maldito Darwin.

Tú dirás, pero por qué gastar, por qué sufrir, por qué no mejor afeitarte con cuchilla, que es barato, rápido e indoloro –cuando no te cortas por hacerlo a toda leche–. Pues resulta que la piel que te recubre, proletaria, es de princesa y si te afeitas te aparece una especie de sarna: picores incontrolables, rojeces, ampollitas que se revientan y sangran, la piel como con quemaduras graves. El horror.

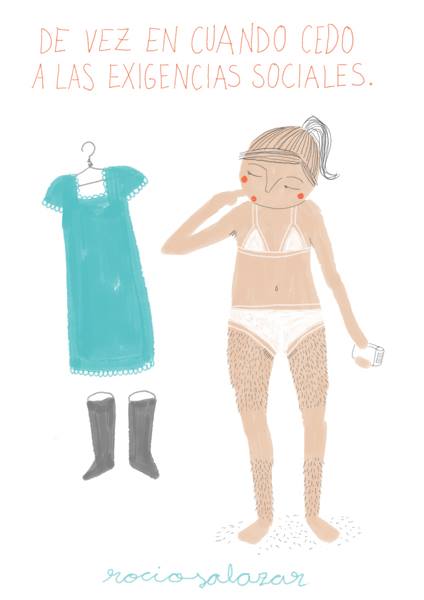

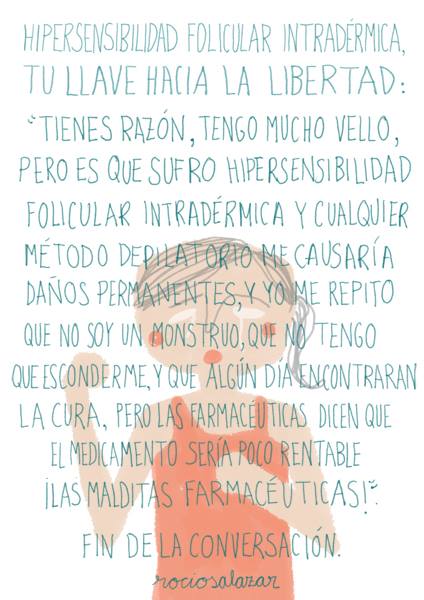

Cuántas veces me he preguntado «¿y si no me depilo más?» y entonces he descubierto que la misma pregunta se hizo la genial ilustradora Rocío Salazar en una serie de divertidas viñetas, que han acompañado este texto desde el principio, sobre el polémico vello corporal.

La depilación, tal como la ve Rocío y miles de mujeres alrededor del mundo, es una esclavitud a la que nos vemos forzadas desde pequeñas por la industria, el canon de belleza femenino, los mandatos sociales y quién sabe qué intricada misoginia estética en la que siempre, siempre, siempre, las mujeres salimos perdiendo (dinero, tiempo, paz mental, seguridad en nosotras mismas, etcétera).

Porque, y he aquí una reflexión que me hago hace tiempo, si los hombres pueden dejarse esas horripilantes barbas de leñadores –ya hablaré otro día sobre ese atentado–, ¿por qué nosotras no podemos dejarnos largos nuestros pelitos?

Así que vuelvo a preguntarme con Rocío: «¿y si no me depilo más?»

¿Ustedes qué dicen?

«¿Cómo van a ser masculinos los pelos del chocho?»