Acabada la guerra civil, España se enfrentaba a una nueva etapa de reconstrucción. Ese nuevo amanecer que cantaban sacando pecho las tropas franquistas sería nuevo, pero estaba teñido del color negro de las ruinas y la miseria. El régimen dictatorial de Franco gobernaba con puño de hierro un pueblo que pasaba hambre y que solo quería salir adelante y vivir en paz. Y quiso empezar por inventarse paisajes verdes donde no los había.

Había que reconstruir España, había que alimentar al país y había que hacerlo a costa del sudor del pueblo, porque eso era el patriotismo para ellos. Y había que empezar por fijar población en el mundo rural, ya que las ciudades, arrasadas por la contienda, no estaban para asumir esa carga.

¿Cómo hacerlo? Creando pueblos de la nada para llenarlos de colonos que trabajaran la tierra y los habitaran. Una particular conquista de territorios al estilo de los colonos americanos, pero con olor a ajo, a gachas y a tocino, en lugar de a whisky barato y zarzaparrilla. Para ello creó el Instituto Nacional de Colonización (INC) en 1939, organismo dependiente del Ministerio de Agricultura, que se encargó de gestionar todo lo referente a esos nuevos núcleos rurales.

Así nacieron los llamados pueblos de colonización, que se repartieron por casi toda la geografía española: desde Galicia hasta Cataluña, pasando por Castilla La Mancha, Extremadura y Andalucía, hasta completar 11 de las 17 comunidades autónomas actuales.

El origen

La Ley de Reforma Agraria republicana de 1932 pretendía redistribuir de forma más equitativa los terrenos no cultivados que pertenecían a grandes latifundistas. La idea era repartirlos entre una población rural depauperada e impulsar, así, el campo y la economía del país.

El régimen franquista retomó aquella ley, pero le dio la vuelta para llevarla a su terreno. Más que expropiación, que sí, lo que se hizo fue pagar a aquellos latifundistas por las tierras que pasarían a ser estatales. Y para redundar más en su beneficio, les llevó el agua también a las propiedades que conservaron haciéndolas aún más valiosas, ya que el plan era pintar a España de verde creando nuevos regadíos.

El Estado se encargaría de construir los pueblos y crear las infraestructuras necesarias, y decidiría también qué familias podían colonizarlos: aquellas con muchos, con muchísimos hijos, a ser posible, sin antecedentes y con un pasado limpio que no oliera a rojo por ningún lado.

Cimientos sobre el agua

Para poner en marcha ese plan de colonización, que abarcó prácticamente toda la Dictadura franquista y que movilizó a 60.000 familias (lo que lo convierte en el segundo mayor movimiento migratorio interno de España en el siglo XX), hubo que crear antes ciertas infraestructuras.

Aquellos nuevos pueblos estarían asociados a las cuencas de los ríos próximos. Así que lo primero que empezó a levantarse fueron los embalses que abastecerían de agua tanto a los hogares como a las tierras de cultivo. Después llegarían las canalizaciones, la división parcelaria, las casas y las fuentes.

De tal modo que podría decirse que estos pueblos de colonización están asentados en torno al agua y que las fuentes se convertirían, simbólicamente, en un generador de comunidad, ya que en torno a ellas se reunía la población, obligada a abastecerse allí del líquido elemento mientras no hubo agua corriente en sus hogares.

Una arquitectura innovadora y experimental

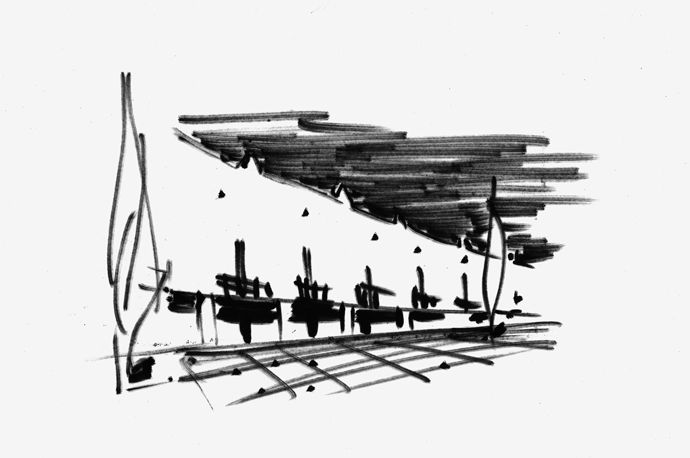

Para financiar tamaña operación, el INC emitió obligaciones en todo el territorio nacional que se reconocieron como deuda pública, y que acabarían derivando en la creación del Instituto de Crédito Oficial (ICO) con el paso de los años. La actividad de reorganización del territorio del INC comenzó en la década de los 40 y se extendió hasta la primera mitad de los años 70. El planteamiento urbano y arquitectónico de esos nuevos pueblos fue el punto fundamental de su programa, y tuvo desde el principio, a pesar del olor a rancio del régimen, un punto de experimentación e innovación arquitectónicas.

© Herederos de Joaquín del Palacio

Su primer presidente, José Tamés, fue una figura crucial para lograrlo. Con unas bases comunes y en torno a unas reglas básicas que se sometían a revisión a través de sus elaborados informes, Tamés incluyó en el programa a jóvenes arquitectos (o directamente a represaliados y depurados, como Carlos Arniches), junto con técnicos que provenían de la etapa republicana, con el criterio de racionalidad en la concepción de las obras.

Hablamos de arquitectos que serían, más adelante, figuras clave, como José Antonio Corrales, Alejandro de la Sota, Antonio Fernández Alba, Fernando de Terán, José Borobio, Carlos Sobrini, Santiago García y el más destacado de todos ellos, José Luis Fernández del Amo. Este arquitecto fue el artífice mayor del programa de colonización ya que también se erigió como mecenas de artistas y otros compañeros de profesión.

Para todos ellos, estos pueblos de colonización supusieron sus primeros proyectos arquitectónicos importantes. Y aunque debían seguir una serie de requisitos básicos, a todos se les dio cierta libertad para que experimentaran e innovaran en sus diseños urbanísticos y arquitectónicos. El programa, pues, era el mismo para todos los pueblos, pero la formalización no, puesto que el diseño de cada uno de ellos respondía a las características del territorio en el que se enclavaban.

Los arquitectos se movían entonces en un debate entre tradición y modernidad, algo que supieron resolver muy bien. Por un lado, utilizaron materiales vernáculos de cada zona, y a pesar de los recursos limitados, supieron hacer una arquitectura completamente moderna al servicio de las personas que la habitarían.

© Ana Amado y Andrés Patiño

El primer pueblo de colonización data de 1943 y fue El Torno, en Jerez de la Frontera (Cádiz), que tomó su nombre de la finca expropiada para su edificación. Después llegarían muchos más: El Realengo (Alicante), Villalba de Calatrava (Ciudad Real), Terra Chá (Lugo), Esquivel (Sevilla), Gimenells (Lleida)…, hasta 300 en total, repartidos por casi toda España.

Aunque quizá el más conocido de todos ellos sea Vegaviana, en Cáceres, gracias a las icónicas fotografías de Joaquín del Palacio, Kindel. Diseñado por Fernández del Amo, estaba pensado para alojar a 2.000 personas distribuidas en 340 casas para colonos, que se complementaron con otras 50 viviendas para campesinos. El arquitecto diseñó seis tipos de viviendas, con una y dos alturas, y 3, 4 y 5 dormitorios.

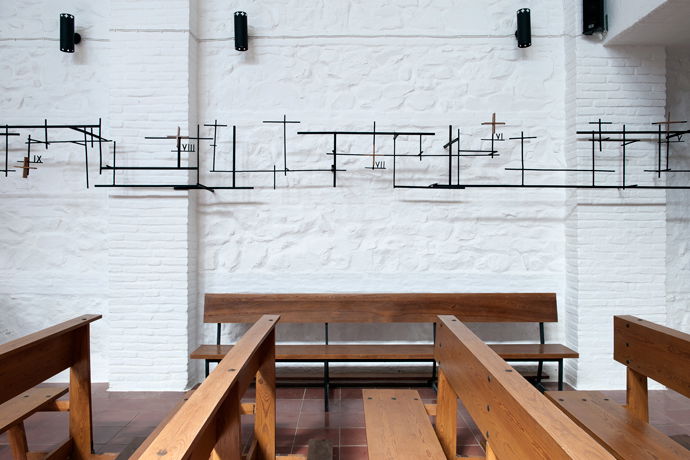

Pueblos convertidos en museos de arte contemporáneo

En todos ellos, además de esa experimentación urbanística ya comentada, había otro elemento común: fueron centros de integración de las artes, acogiendo, principalmente en sus iglesias, una buena representación del arte contemporáneo que empezaba a verse en el país en aquellas décadas. En este sentido, José Luis Fernández del Amo fue una figura esencial. Este arquitecto fue quien introdujo el arte abstracto en España en la década de los 50 y quien dirigió el primer Museo de Arte Contemporáneo del país entre 1952 y 1958.

© IAACC Pablo Serrano

De su mano, estos pueblos de colonización se llenaron con obras de artistas plásticos como Manuel Millares, Pablo Serrano, Juana Francés, Arcadio Blasco o José Luis Sánchez, algunos de los cuales formarían más tarde el grupo El Paso. Y algo muy destacado: la inusual presencia de mujeres entre esos artistas, como Delhy Tejero, Teresa Eguíbar, Jacqueline Canivet, Flora Macedonsky, Menchu Gal, Carmen Perujo o Isabel Villar, entre otras. De todos ellos son las esculturas, objetos litúrgicos, vidrieras y cerámicas que lucieron las iglesias de estos pueblos de colonización.

La vida en un pueblo inventado

Al contrario que en otros modelos de colonización como el italiano, en España se optó por una repoblación de proximidad para favorecer el arraigo. Por eso todas las familias que se asentaron en estos nuevos núcleos urbanos venían de pueblos cercanos.

Tras la selección de las familias, se procedía a la subasta de los bienes y la adjudicación de los mismos. Solo entonces los nuevos inquilinos tomaban posesión de su lote, que consistía en la casa, la parcela a cultivar y los animales que les ayudarían en el trabajo.

Ser colono no estaba bien visto en aquella época ya que se les veía como unos privilegiados a los que se les regalaba una vida y unas posesiones. Pero la realidad era bien distinta. Controlados férreamente por el INC, los colonos no eran propietarios de lo que se les entregaba hasta haberlo pagado, muchos años después, con su trabajo y con la entrega de parte de las cosechas. No tenían apenas derechos, y si no cumplían con el diezmo que se les exigía, el Instituto podía expulsarles sin darles absolutamente nada en compensación; daba igual si llevaban viviendo allí un año o 20.

Víctor Merino, alcalde de Entrerríos (Badajoz), es nieto e hijo de colonos y sabe bien de aquellos prejuicios que había contra estas familias, porque así se lo explicaron los suyos. «Lo primero que contaban y hacían era desgajar ese prejuicio de que les habían dado una casa, una tierra y un lote compuesto de una vaca lechera, a ser posible preñada, y una bestia para trabajar la tierra. Todo eso lo pagaban rigurosamente con el trabajo, con sudor de su frente y con la sangre de los callos de sus manos». Si era un regalo, estaba envenenado, más bien.

«Era como llegar a otro planeta, era otro concepto. Ellos venían de ser jornaleros, de sufrir el hambre, la posguerra, y llegaban a un espacio donde les decían “¡Venga, a trabajar, porque España se muere de hambre!, ¡a trabajar, porque España tiene que comer!”. Y encima, cuando tú produzcas de tu trabajo, algo le tienes que dar al Estado, aparte del dinero que tenían que dar: la famosa contribución».

La familia paterna de Víctor Merino procedía de Puebla de Alcocer, un pueblecito muy pequeño y muy rural. La primera reacción al llegar a un sitio tan nuevo como Entrerríos, tan distinto a ese pueblo del que procedían, supuso una sorpresa enorme. «La primera gran impresión fue llegar a la casa, una casa blanca, una nueva luz de vida, porque les cambiaba totalmente el concepto por amplitud, por funcionalidad», rememora el actual alcalde de Entrerríos.

«El problema era ¿y esto cómo lo lleno?» Porque es verdad que no tenían agua corriente ni luz eléctrica en los primeros años, pero todo aquel espacio, aquella la luz, aquella limpieza… era algo a lo que no estaban acostumbrados». ¿Serían capaces de sacar todo aquello adelante? «Estaban abrumados, superados. Y ni que decir cuando llegan a la tierra, cuatro hectáreas, 40.000 m2».

Primero se establecía un periodo de cinco años, conocido como tutela, en el que se supervisaba la manera en la que se asentaban el colono y su familia definitivamente. Si no lo superaban, se les expulsaba y se buscaba a otra familia para sustituirlos. La vida y el trabajo eran tan duros en esos primeros años que muchos renunciaron al proyecto porque las tierras, que no se habían cultivado hasta ese momento, no daban los frutos en la cantidad requerida para pagar el peaje por la asignación.

Solo después de muchos años, entre 25 y 40, dependiendo de la fertilidad de las tierras asignadas y de la rentabilidad del cultivo, aquellas casas y parcelas pasaban a ser propiedad enteramente de los colonos.

Merino entiende esa situación como desgarradora. Porque al desarraigo que suponía dejar sus pueblos de origen y a sus familias, se unía la incertidumbre de no saber bien qué iba a pasar de ahí en adelante, y vivir, además, con la presión de estar férreamente controlados por el INC.

Familias como la del actual alcalde de Entrerríos se enfrentaban con su llegada a esos pueblos de colonización a «algo nuevo e inabordable. Porque los medios eran los que eran y la situación en las casas era la que era, casi siempre familias muy numerosas. Y había que comer, pero para comer había que sufrir una barbaridad. Ellos son nuestros primeros héroes. Y así debemos trasmitirlo a las generaciones que vienen por detrás».

Retos de hoy

Aquella lucha y la obligación de crear una nueva identidad, sin embargo, hizo que se crearan fuertes lazos de comunidad y de solidaridad entre los nuevos habitantes de estos pueblos de colonización. Sus descendientes hoy se sienten orgullosos de ello. Pero sus ayuntamientos se enfrentan hoy a un futuro incierto, según explica Víctor Merino.

«Ese espíritu del campo solidario del pequeño agricultor se está perdiendo y diluyendo en favor de los grandes latifundios», explica. Además, se sienten un poco abandonados por las Administraciones. «No se nos ha dado el valor que nos corresponde, porque, aunque no tengamos una gran historia a nivel de patrimonio, es cierto que nuestra historia depende de la memoria. Y es una memoria muy tangible, muy cercana y muy fácil de investigar y sacar a la luz».

© Ana Amado y Andrés Patiño

En el fondo, siguen teniendo cierto sentimiento de pequeñez del que Merino cree que deben deshacerse. Y lanza una oferta al resto de pueblos de colonización: unirse para crear su propia identidad. «Todavía, por suerte, contamos con testimonios directos de esos colonos que quedan. El reto, más allá de ponernos en el punto de mira, también está en nosotros mismos, en darnos valor, y empezar a trabajar en explorar algo que no se ha explorado suficientemente bien».

En su opinión, la educación es fundamental, por lo que considera que esta historia casi desconocida de España debería empezar a explicarse en el colegio. «Que los niños sepan de dónde vienen, y ponernos frente al espejo para saber cuáles son nuestros valores y potenciales».

La exposición Pueblos de colonización. Miradas a un paisaje inventado alberga cerca de 200 fotografías, dibujos, planos y documentos que explican esta faceta de la historia de España tan poco conocida.

Durante ocho años recorrieron estos pueblos y recopilaron información, así como testimonios de primera mano, sus dos comisarios, la fotógrafa y arquitecta Ana Amado y el arquitecto Andrés Patiño Eirín. La muestra, con entrada gratuita, puede verse en el Museo ICO de Madrid hasta el próximo 12 de mayo.

Lo que hubiera sido un artículo muy interesante, lo habéis terminado convirtiendo en el enésimo ajuste de cuentas contra el franquismo.

Abrid las ventanas de una vez y dejad que entre el aire en vuestras vidas. Hace ya 50 años que murió el dictador.

Spoiler: Ni soy franquista, ni ningún familiar mío que yo recuerde. Los pocos familiares míos que se significaron en política fueron republicanos

Claro. Era mucho mejor quedarse a vivir en chozas y casuchas muriéndose de hambre… o mejor todavía… emigrar a Madrid para malvivir e intentar sobrevivir en barriadas de chabolas infectas. ¿Podéis nombrar un solo «colono» al que echaran de esos pueblos?…

Y luego que si la España vaciada…

Venga, otro artículo tendencioso, criticando los poblados de absorción… una pena que tuvieran que abandonar su chabola…

Interesante que se quiera rescatar de la memoria cualquier aspecto de nuestra historia, de la historia más reciente de nuestro país, España. Pero hay que mirar sin rencor y de manera objetiva: se construyeron pantanos, se les dio vivienda digna, más que digna diría yo, y que tenían que pagarlo con el sudor de su frente, pues claro, como todos, o acaso ahora no pagamos con el sudor de nuestra fuente los impuestos de hoy día? Y el objetivo fue muy claro: sacar del hambre al país. Y termino por decir, al igual que otro lector: i soy franquista ni nadie de mi familia lo fue. Enterrad a Franco de vuestras memorias de una vez, por favor que estamos un poco hartos. Hay que aprender mucho de los que de verdad vivieron y padecieron aquella época, en su gran mayoría, personas mucho más generosas y de mirada limpia.

El siempre interesante tema de los pueblos construidos por el Instituto Nacional de Colonización convertido en un nuevo panfleto de propaganda grosera que insulta tanto la inteligencia del lector como el recuerdo de las personas involucradas. Lamentable.