Mientras que hay pueblos de la norteamérica precolombina, como los haida o los tlingit, que nadie conoce pese a la importancia que la antropología da a su festín ritual, el potlatch, hay otros que tienen asegurado su lugar en la historia de la humanidad gracias a la cultura popular. Y entre estos es innegable que están los iroqueses, la gran confederación que luchó entre franceses, ingleses y estadounidenses en el territorio de los grandes lagos. Primero villanos y luego héroes en las películas del oeste, inspiradores por su organización social de los movimientos feministas en EE UU y creadores de un peinado, su influencia no surgió del vacío, sino de decenas de artistas y exploradores desde que el bretón Jacques Cartier se encontró con ellos por primera vez en 1534 y acabase secuestrando a un par de príncipes.

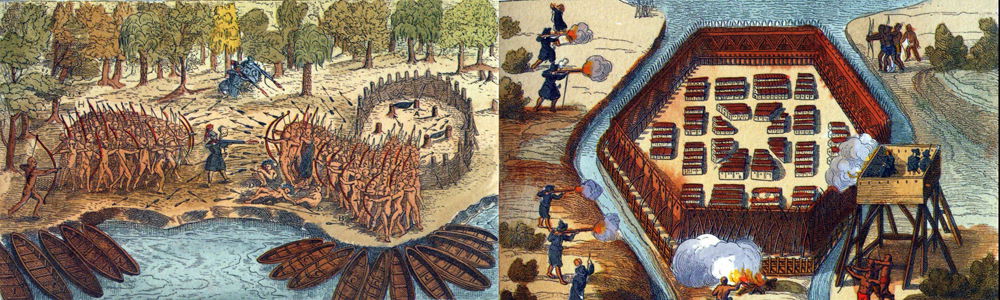

Entre las primeras referencias están las del fundador de Quebec, en 1608, Samuel de Champlain. Este realizó una excelente cartografía de la zona ya descubierta y dedicó un pequeño recuadro a los pobladores con los que él y sus hombres se habían visto envueltos, tanto en batalla como en relaciones comerciales. De las primeras dejó constancia en varios dibujos que luego fueron impresos como grabados. En uno muestra la típica organización y estructura de un poblado iroqués, con sus casas comunales en las que las mujeres, además de transmitir el apellido, escogían a los jefes, y donde todos los descendientes de un clan familiar eran hijos comunes.

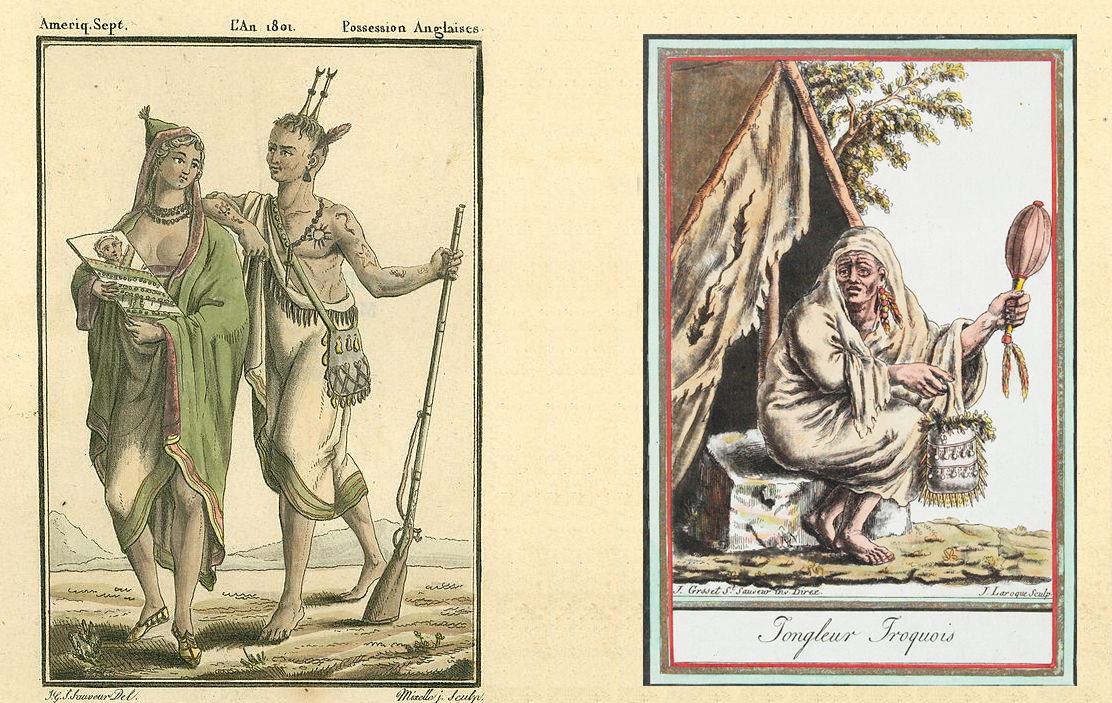

Fue el misionero francés Louis Nicolas el primero en entrar en detalle sobre estas tribus. Al llegar a las colonias, a finales del siglo XVII, quedó fascinado por la exhuberancia y exotismo de la región, y lo compiló todo en el Codex Canadensis. Compuesto por 180 dibujos, retrata plantas, mamíferos, pájaros, peces… y, por supuesto, los aborígenes, se detuvo en retratar exactamente las pinturas y tatuajes con las que decoraban su cuerpo. Tras su muerte en 1680, hubo que esperar casi un siglo para que otro artista, el diplomático Jacques Grasset, tomara el relevo de acercarse tanto a las tribus de la Gran Conferencia Iroquesa.

Fundada al poco de su primer encuentro con los europeos, la coalición formada por las tribus Mohawk, Oneida, Onondaga, Cayuga y Seneca para ser más fuertes ante un invasor superior tecnológicamente, se completó con la adhesión de los Tuscarora en 1711. Se diferenció de otras coaliciones similares por su mayor nivel de organización y eficiencia, siendo una bisagra en las luchas por el control del territorio entre ingleses y franceses. Con elaborados rituales para escoger a sus líderes y la toma de decisiones, obligaron a los negociadores coloniales a participar activamente en ellos si querían tener influencia. Las sanciones, en vez de basarse en la violencia, consistían en apartar al castigado de los rituales y por ende de los procesos de decisión.

Durante todo el siglo XVIII los iroqueses lucharon contra el poder blanco y lograron, increíblemente para un pueblo con 2.200 hombres y una población civil total de 12.000 personas, mantener su independencia. La Revolución Americana dividió la coalición. Los Oneida y Tuscorora se pusieron del lado de los futuros EE UU, mientras el resto respaldaron a los ingleses, de cuyos bienes traídos de Europa se habían vuelto dependientes. Justo en estos años nace en Montreal el diplomático y dibujante Grasset, que los retrató en libros como su Encyclopedie des Voyages.

Con vencedores y vencidos, la indepedencia de los EE UU acabó con la frágil coalición. De las seis naciones, los Odondga, Seneca y Tuscorora permanecieron en Nueva York y fueron llevados a las reservas. Los Mohawk y los Cayuga se retiraron a Canadá y los Oneida, a Wisconsin. Los nuevos retratistas de los iroqueses fueron su propia gente, que, conscientes del fin de una era, comenzaron a inmortalizar sus tradiciones.

Con vencedores y vencidos, la indepedencia de los EE UU acabó con la frágil coalición. De las seis naciones, los Odondga, Seneca y Tuscorora permanecieron en Nueva York y fueron llevados a las reservas. Los Mohawk y los Cayuga se retiraron a Canadá y los Oneida, a Wisconsin. Los nuevos retratistas de los iroqueses fueron su propia gente, que, conscientes del fin de una era, comenzaron a inmortalizar sus tradiciones.

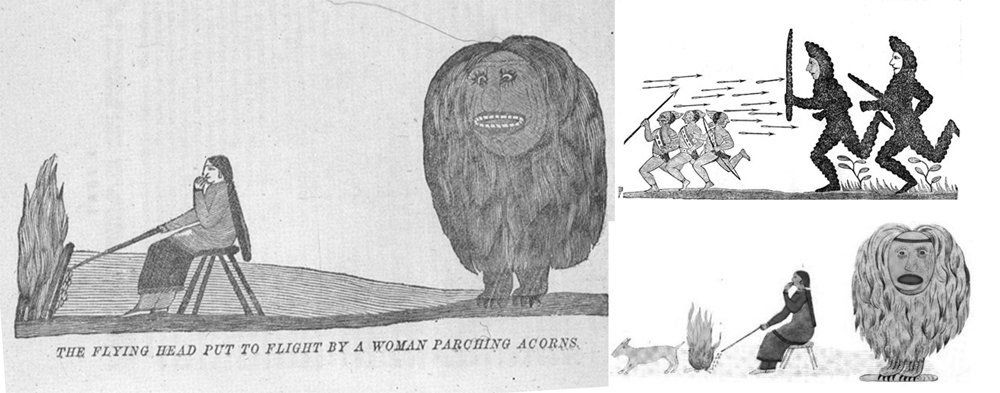

En el siglo XX, algunos, como David Cusick o Jesse Cornplanter siguieron el camino de la antropografía y los dibujos de sus cosmovisión. Los más se lanzaron a la producción de lo que podríamos llamar merchandising de iroqueses, que influyó notablemente en el desarrollo de la cultura hippy. Los más nuevos, como Peter B. Jones, se lanzaron a la reflexión posmoderna.

En las reservas, los indios norteamericanos han encontrado un nuevo negocio. Al no estar sometidos a algunas impuestos federales, los nativos han desarrollado una lucrativa industria del juego que, con 420 establecimientos, generó en 2012 unos beneficios de 27.900 millones de dólares. Jones, un seneca, le dedicó su obra Horns of a Dilemma.