Imaginaos a una joven rubia de dieciséis años, algo tímida. Ahora imaginaos que se ha criado en una familia humilde de Los Ángeles con el siglo XX recién empezado. Esta chica ha visto cómo ha llegado un grupo de empresarios que, en poco tiempo, han construido una ciudad aparte: la llaman Hollywood y tiene a todo el mundo alborotado.

Sus amigas le cuentan que ese tal Hollywood es un lugar donde los sueños se vuelven realidad. Sin embargo, la pequeña Maggie –así se llama nuestra protagonista– apenas ha visto unos pocos cortometrajes; en uno que le hace mucha gracia, un regador es regado con su propia manguera.

Maggie ha oído que, en esta nueva ciudad –o sea, en Hollywood– hay emperadores romanos y piratas despiadados; sultanes y princesas de las mil y una noches. No es muy difícil que imaginéis entonces cuál es la decisión que toma al cumplir los dieciocho. Como tantos otros jóvenes emocionados por las promesas de la Tierra Prometida, Maggie hizo las maletas y llamó a las puertas de la ciudad de los sueños en plenos roaring twenties. Allí la atendió un tal Louis B. Mayer:

–Mmm… Maggie, te pondré en el departamento de edición. Te resultará fácil: la moviola es muy parecida a una máquina de coser y no hay que tomar decisiones importantes.

Maggie se acostumbró rápido: al fin y al cabo, mezclar tejidos, mezclar celuloide… Tanto monta, ¿no? Llevaba haciéndolo desde niña. Simplemente pasó de coser con su madre a divertirse junto a otras costureras: las de películas. Y, aunque es cierto que desde su sala no se veían esos príncipes marinos con los que soñaban sus amigas, a través del celuloide podía vivir cada día en cientos de mundos y épocas distintas.

Poco tiempo después, en 1927, Maggie editó The enemy, una superproducción de Fred Niblo. Los padres de Maggie estaban emocionados: la película anterior de Niblo, Ben-Hur, había sido todo un éxito. Por aquella época, Maggie ya se encargaba de supervisar toda la producción del estudio.

Desde su sala de costura, se había vuelto indispensable para el funcionamiento de la industria: ella y sus compañeras habían creado una determinada forma de narrar las películas. En concreto, el uso que Maggie hacía de los planos cortos había supuesto toda una revolución. Pero con la llegada del sonido todo cambió. Una a una, fueron cayendo las compañeras de Maggie. Clarice fue a parar al departamento de vestuario; Eleanor no tuvo tanta suerte: la mandaron de vuelta a Colorado, donde tuvo que regresar sin historias de príncipes y princesas.

–Mmm… Esto ya no es como trabajar con tejidos, Maggie, esto es el arte de contar historias –argumentaba el señor Mayer.

Ya no era un trabajo manual sino intelectual y creativo. Como la Lina Lamont de Cantando bajo la lluvia (Stanley Donen y Gene Kelly, 1952) que ya no podía formar parte del star system tras la llegada del sonoro, la mujer perdía su lugar en la industria. Por cierto, una película –Cantando bajo la lluvia– editada por una mujer –Adrienne Fazan– y que contiene ideas de montaje tan brillantes como esta:

Aquí, Fazan aprovecha el viento que agita hacia la izquierda el vestido de Cyd Charisse para realizar una transición por encadenado con continuidad en el movimiento. De esta forma transmite la idea de que estamos pasando a una nueva idea y, por tanto, a una nueva diégesis en la mente de Gene Kelly.

Pero volvamos a nuestra historia. Afortunadamente para la pequeña Maggie este terremoto no la llevó de vuelta a su casita de Los Ángeles. Maggie, que ya había sido nominada al Oscar por La tragedia de la Bounty (Frank Lloyd, 1935), era imprescindible para el funcionamiento del estudio y su opinión era concluyente a la hora de tomar las grandes decisiones. Y fueron felices y…

… No. Ni comieron perdices ni puedo decir que esto sea una historia real… pero tampoco que sea completamente ficticia. Nuestra Maggie en realidad es Margaret Booth, una montadora de la MGM que llegó a ser una de las personas más influyentes del sistema de estudios durante las décadas de los 20 y 30. No solo eso, sino que el oficio de montadora fue eminentemente femenino durante los años en que se conformó la narrativa hollywoodense –lo que Noël Burch bautizó Modo de Representación Institucional (MRI)– por las mismas razones que llevaron a nuestra querida Maggie a ensamblar trozos de película.

A este respecto, Jackie Raynal –una de las directoras experimentales más importantes de los años 60 y editora de algunas películas de Eric Rohmer– entró al mundo del cine por la vía del montaje y definía así la experiencia:

[pullquote]«Cuando vi la moviola, pensé en las máquinas de coser con las que de pequeña me fabricaba mis propios vestidos copiando patrones de Marie Claire o Elle (…) Por eso no me asustó trabajar manualmente con la banda de película. Para mí era como mezclar tejidos».[/pullquote]

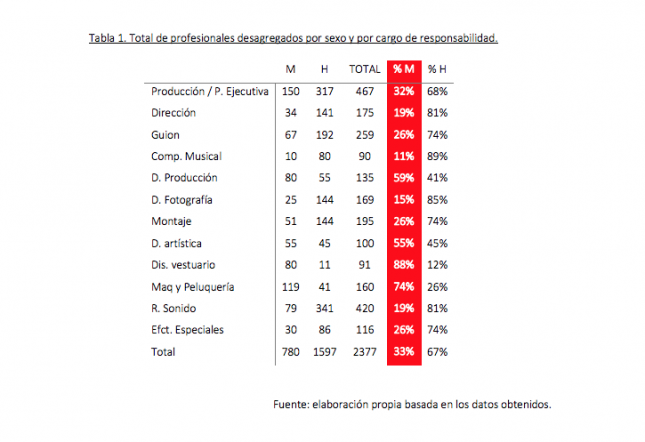

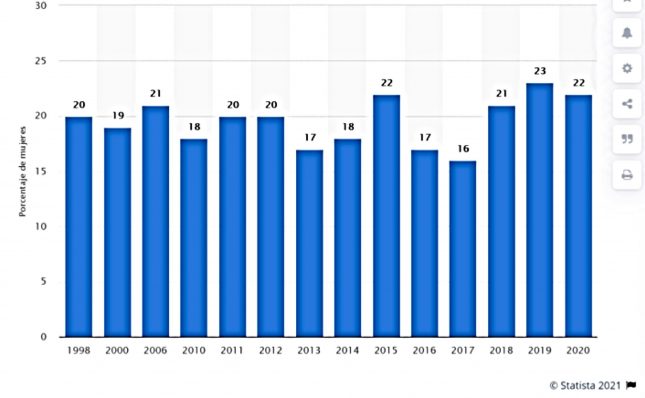

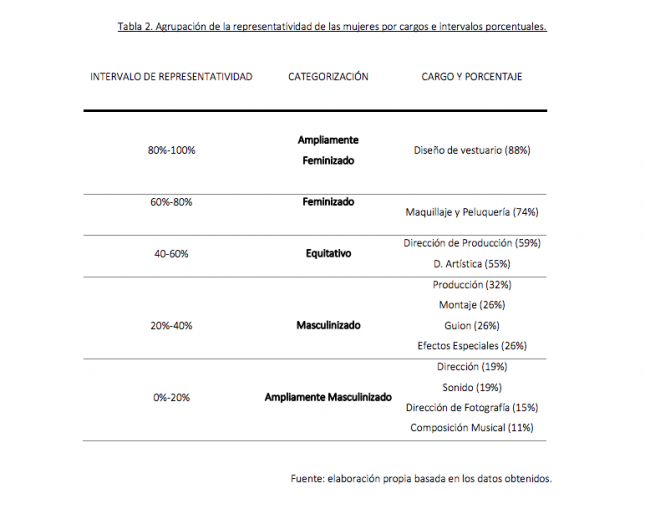

Pero si esto fue así, si originalmente eran mayoría, ¿por qué en la actualidad tan solo el 22% del total de montadores de Hollywood son mujeres? En España la situación no es muy diferente. Según el último Informe CIMA publicado, correspondiente a la producción de largometrajes del año 2019, las mujeres equivalen tan solo al 30% del total.

Y nosotros, que nos hemos asombrado con elipsis tan icónicas como aquella creada por Anne V. Coates en Lawrence de Arabia (David Lean, 1962), donde una cerilla da paso al Sol del desierto, nos preguntamos: si las mujeres entraron al oficio tan pronto y demostraron tal dominio, ¿por qué no son ahora mayoría?

Conforme el montaje fue ganando notoriedad y adquirió el estatus de actividad artística, las mujeres dejaron de estar capacitadas a ojos de ellos (no olvidemos la cuestión de que los directores de estas empresas eran ellos y no ellas). Pese a todo, en 15 de las 93 ediciones el Oscar a Mejor Montaje ha ido a una mujer. El porcentaje es devastador (apenas representa el 16%), pero no es tan malo si tenemos en cuenta que supera al de nominaciones históricas femeninas (el 14%) y que, de ellas, siempre ha habido al menos una que ha optado al premio en la categoría de Mejor Vestuario.

¿Qué significa esto? Ni más ni menos que, como han sido ellas quienes han dominado la técnica del montaje desde el principio, también han desarrollado una habilidad intrínseca. Quizá por eso los grandes directores tradicionalmente han querido a mujeres montadoras en sus películas. Por poner solo algunos ejemplos: John Ford y Dorothy Spencer, Martin Scorsese y Thelma Schoonmaker, Sidney Lumet y Dede Allen, Steven Spielberg y Verna Fields, Quentin Tarantino y Sally Menke, Richard Linklater y Sandra Adair, Woody Allen y Alisa Lepselter, o Alfred Hitchcock y Alma Reville.

Tampoco podemos pasar por alto dos cuestiones. La primera es que a las mujeres se les ofreció el oficio de montadoras por puro machismo. Como otras profesiones donde son mayoría (pensemos en los cuidados o la limpieza), el parecido entre la moviola y la máquina de coser se entendía como una extensión de lo que hacían en casa. En segundo lugar, hay que señalar que, cuando el oficio pasó a ser creativo, los hombres empezaron a considerar que ya sí era un trabajo que les pertenecía y, en consecuencia, le crearon una categoría en los Oscar (año 1934).

Pese a todo, las mujeres siguieron mostrando un talento casi inalcanzable al frente del montaje. Prueba de ello es la revolución que supusieron Bonnie & Clyde (Arthur Penn, 1967) y, sobre todo, Tarde de perros (Sidney Lumet, 1975), ambas editadas por Dede Allen. En esta última, Allen desarrolló una técnica que tenía por objetivo desconcertar al espectador: a cada toma seguía una completamente inesperada por el ángulo, el tamaño del plano… y hasta por conseguir darle un tono cómico a una escena tensa.

Todo ello se puede ver en este ejemplo, donde genera la sensación de que Pacino se va quedando progresivamente más solo e incomunicado a pesar de estar completamente rodeado.

Acabemos con una reflexión que nos vendrá bien cuando, en esa aburrida cena de trabajo o esa comida familiar de Nochebuena, un listillo acuda al argumento tramposo con que algunos han intentado justificar la desigualdad. Dicen: «No hay más directoras, o guionistas, o directoras de fotografía porque, al haberlo entrado al oficio con años de retraso respecto a ellos, lo tienen menos interiorizado». Sin embargo, el montaje –donde sí que entraron antes que ellos– es un oficio tan masculinizado como esos otros.

Esto revela una terrible paradoja: si se supone que el mayor conocimiento de los hombres en guion/dirección explica su mayor capacidad/representación, ¿por qué el mayor conocimiento de las mujeres en montaje no ha equivalido a una mayor capacidad/representación suya?

El menor acceso al conocimiento de las mujeres pudo ser una de las razones que, en algún momento, explicaran su menor representación (no así las causas por las que ellas tenían menos posibilidades de acceder a esas habilidades). Pero escúchame ahora, señor listillo que se viene arriba con el segundo chupito de Baileys: cuando un género accede al conocimiento (el caso de los hombres y el montaje) y se ve reflejado en las cifras, y el otro género accede sin ver incrementada su representación (las mujeres y la dirección), ¿cómo puedes explicarlo sin asumir la desigualdad de origen?

El cine, como tantos sectores de la sociedad, necesita que historias como la de Margaret Booth sean contadas para acabar con los tópicos machistas que siguen circulando de cena en cena.