Es hora de sincerarnos. Afirmar que eres mejor que tu jefe no es ni serlo ni parecerlo. Tu obligación es demostrarlo. Conspirar contra el que manda minando su autoridad no prueba valentía alguna cuando lo haces por la espalda, con nocturnidad e inflamado por la estupidez, los celos, la envidia.

Discrepar de la autoridad caprichosamente tampoco sugiere el menor rastro de pensamiento crítico. Por fin, llevar la contraria por sistema delata la misma inercia que acatar las órdenes como un esbirro. Lo dicho: es hora de sincerarnos.

Decía Paco Umbral, el viejo columnista, que desde los cafés no se hacen buenas revoluciones. En momentos menos solemnes, incluía los copazos de discotecas como Bocaccio. Él se refería a la revolución soñada y nunca ejecutada –es lo que tiene despertarse tarde y con resaca– de los intelectuales contra Franco, pero nos puede valer con los jefes de la oficina y las tertulias de facciosos que se celebran, como conciliábulos, frente a las máquinas expendedoras.

Son fáciles de reconocer porque siempre hay alguien que vigila, que se sienta delante de la puerta o el pasillo para vigilar que no escuchan ni vienen los mandamases o los soplones. Sus miradas obsesivas, la falsa promesa de «solo te lo cuento a ti» y sus medios susurros son tan obscenos que tratarlos como idiotas es un acto de generosidad.

Ahí, en esas tertulias que presumen de odiar a los tertulianos, se empuja la bola demoledora contra la autoridad y el buen nombre del jefe, del que toma las decisiones que ellos tomarían sin que se atrevan a reconocerlo.

Es una moción de censura destructiva, por la espalda y lenta… como un cuchillo que no termina de hundir su filo en la carne o en un órgano vital. El apuñalador o quiere deleitarse con la sangría o no disimula su torpeza. Es lo de menos. Tenemos derecho a desahogarnos. Tenemos derecho al cuchillo.

Los argumentos groseros, infantiles, falsos, incompletos y contradictorios siempre son bienvenidos. Son argumentos de máquina expendedora: baratos y fríos. Según el guion, el jefe resulta, al mismo tiempo, demasiado blando y demasiado duro, un arrogante y un humillado, astuto con el dinero y burdo como un azadón con todo lo demás.

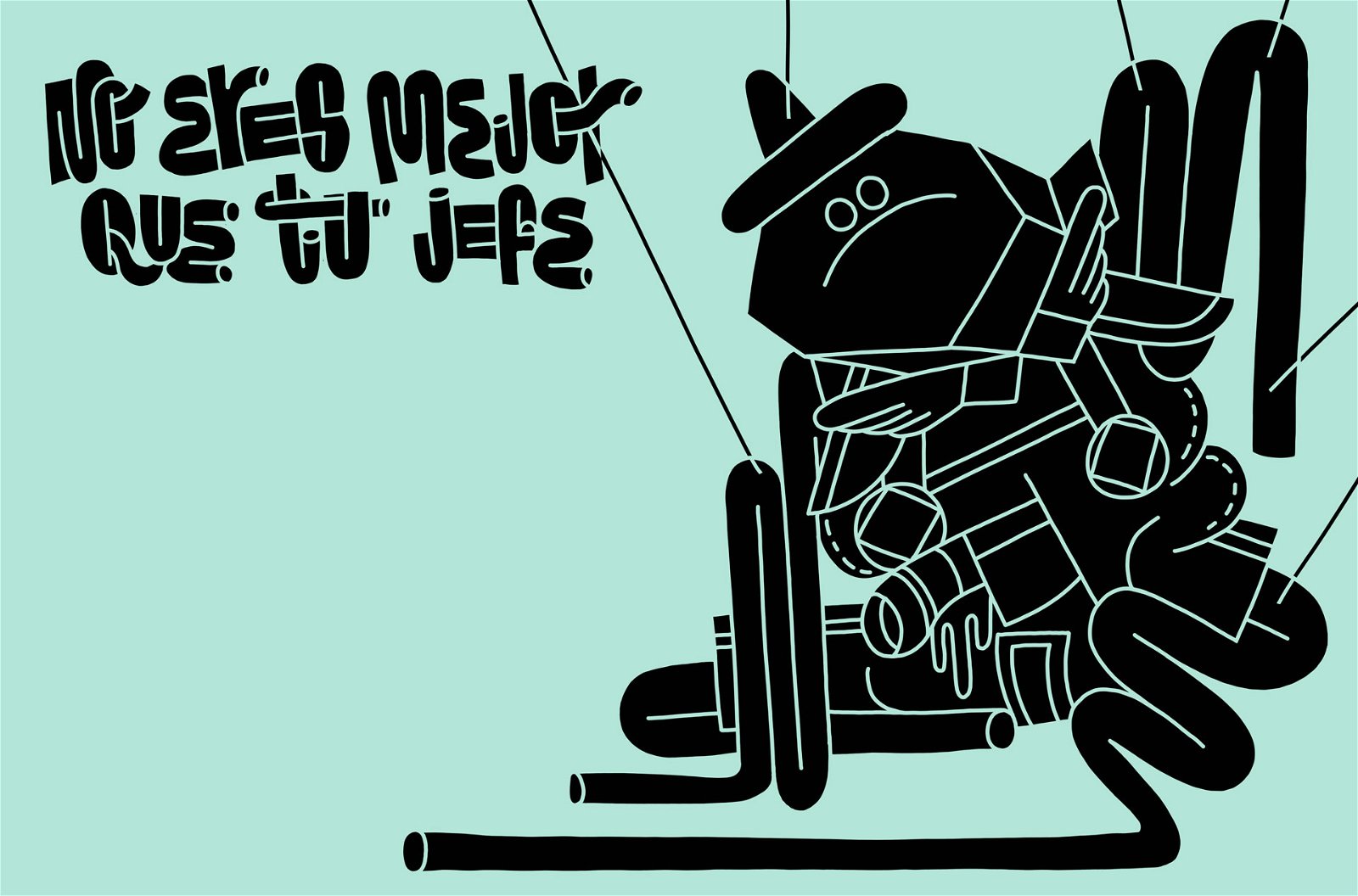

No escucha a sus subordinados y, sin embargo, algunos de ellos, dicen, lo manipulan con sus palabras de amor como a un pálido Pinocho de juguete, triste marioneta pueril.

Hay quien se declara antirracista y llama negro a su jefe porque le parece el embrutecido esclavo de sus rivales. A veces, lo consideran su propio esclavo y lo desprecian precisamente porque los obedece. Es increíble lo mal que está el servicio. Hay que pasar siempre el algodón por las puertas para asegurarse de que no hay polvo. ¿Tengo que hacerlo todo yo? ¿Para qué te pagan entonces? ¡Que lo despidan! ¡Que le corten la cabeza, pero sin salpicar y en silencio! ¡Estamos trabajando!

Naturalmente, esas proclamas repulsivas y viscosas, tomadas por separado, no alcanzan más que a provocar pequeñas fracturas en los cimientos del edificio. La indignación, como la sangre, no debe llegar al río, porque son pocos los que desean asumir el papel del jefe: no quieren tener que tomar las mismas decisiones, conocen las entrañas negras de sus compañeros demasiado bien y saben que sus opiniones son puramente destructivas y que con la destrucción perpetua no se construye nada duradero.

La cosa es quejarse como niños y seguir siendo niños siempre. La infancia, ya se sabe, es la única edad en la que la crueldad y la destrucción se justifican.

La gota malaya

Claro, que hay un momento en el que, después de tantos cafés y de tantos comentarios fuera y dentro del equipo, la reputación del muñequito de pimpampum se deteriora, sus órdenes dejan de obedecerse poco a poco, su autoridad se resiente y el rendimiento de la tropa se cala como un coche de derribo.

Tampoco es que fuera una tropa como para sacar pecho. A veces es una selección improvisada y monstruosa de subordinados desechados y depositados, sin reciclaje posible, en un departamento de chatarra. Otras veces les han consentido tanto y en tantas ocasiones que, siendo competentes, confunden la libertad de expresión con la libertad de difamación. Menudos angelitos castradores.

Entonces, comienzan los rumores de los directivos que mandan sobre el jefe, los fallos perdonables ya no se perdonan y la confianza de ayer degenera en los rumores de café –los directivos primero conspiran y luego trabajan– sobre la incompetencia del mando intermedio al que le encargaron gestionar a ese ejército de Pancho Villa. Dirán que a esos pobres chicos les falta motivación y un buen líder. Sabrán que es una hipótesis arriesgada.

De todos modos, las hipótesis arriesgadas son gratis para los que no arriesgan nada. Apretar la soga de un compañero para que se termine ahogando en soledad debería convertirse en un deporte olímpico. O quizás no, porque lo más maravilloso de este deporte es su ejecución colectiva y anónima. Es un premio a la cobardía que se conceden a sí mismos los que se consideran valientes. Los verdugos medievales, hasta los más indolentes y encapuchados, tenían más dignidad con el hacha.

El momento más asombroso acaso sea en el que los que ajustician echan la culpa a la empresa, al sistema y a todo el santoral de los directivos por el despido de la persona a la que ellos contribuyeron a machacar. El capitalismo es insoportable. Deberían haberle dado otra oportunidad. Expulsar a la gente de este modo crea inseguridad y desmotiva.

Los trabajadores tenemos derechos, somos personas. Yo nunca creí que esto pudiera terminar así. No era un gran jefe, pero la verdad es que hacía algunas cosas bien. Soy el primero en reconocerlo. Nos da miedo quién pueda venir ahora. Estamos en el punto de mira injustamente. Es obvio que a nuestro departamento lo desprecian…

Lo dicho: son como niños. Ya aprenderán a utilizar el hacha, el cuchillo y la lengua con propiedad. Los niños tienen derecho a crecer y, como decía Freud, a matar al padre. Si son niños eternos, hay que dejarlos convertirse en eternos asesinos en serie. Tienen derecho a hacerlo todo sin asumir la responsabilidad de nada. Obligarlos a crecer sería un gesto terrible. ¿No queréis apadrinar a estas dulces criaturas?

Wao! excelente artículo Gonzalo! Muchísimas gracias por este aporte!